[Ⅰ] 鉱物の特徴・成因・分類

Ⅰ.鉱物の特徴

Ⅱ.岩石の生成と鉱物の関係

(1) 岩石の分類と鉱物

(2) 岩石成因と鉱物

Ⅲ.鉱物の分類

(1) 成因と産状による分類

(2) 結晶化学に基づいた化学組成による分類

[Ⅱ] 鉱物の種類

Ⅰ.元素鉱物

Ⅱ.硫化鉱物

(セレン化鉱物、テルル化鉱物、アンチモン化鉱物、ソウエン化鉱物)

Ⅲ.ハロゲン化鉱物

Ⅳ.酸化鉱物(および水酸化鉱物)

Ⅴ.炭酸塩鉱物(硝酸塩鉱物、硼酸塩鉱物)

Ⅵ.硫酸塩鉱物

(クロム酸塩鉱物、タングステン酸塩鉱物、モリブデン酸塩鉱物、ウラン酸塩鉱物)

Ⅶ.燐酸塩鉱物(バナジン酸塩鉱物、砒酸塩鉱物)

Ⅷ.珪酸塩鉱物

Ⅸ.有機鉱物

ロードクロサイト(尾太鉱山)

ロードクロサイト(尾太鉱山)[Ⅰ] 鉱物の特徴・成因・分類

Ⅰ.鉱物の特徴

[1] 鉱物 mineral の定義

天然における物理化学的作用によって形成された地殻を構成する無機質、均質、結晶質の成分単位。

その形態、化学組成、諸物理的性質は一定であるが、多くはある範囲内において変化する。

しかしそれらの変化は、結晶構造および結晶化学的特性によって規制されている。

約3,000種類(米国スミソニアン博物館・フライシャー博士の『鉱物種総覧』による、と)

現在は4,100種、うち日本産は1,139(2005年時点)。

ただし、区別する難点二つ

1.現存しない過去に発表されたデータ不十分の鉱物があること。

2.連続的に成分が変化する鉱物があり、その仕切りの仕方。

MgとFeは、イオンになった時その大きさと電気的性質がほぼ同じになり、自由に入れ替わる。

例えば、透輝石 → サーラ輝石 → 灰鉄輝石

斜方晶系の輝石は、頑火輝石 → 古銅輝石 → しそ輝石 → 鉄しそ輝石 → 鉄輝石

現在はMgとFeの量が1:1のところで二つに分け、中間の名前は正式な種名として使わない。

cf. 同じく地殻岩の構成物である岩石は、主に鉱物の集合体で不均質。

人工鉱物もある。

地殻の構成物は主として固体であるが、自然水銀と水は液体。

水銀は-38.9度で六方晶系の結晶、水は0~-80度で六方晶系で-80度以下では等軸晶系で結晶。

固溶体(あるはばを持った中間的な鉱物)と固溶体の端成分。

隕石、および月から持って来た新しい鉱物(以下の三つ他)

アーマリコリ石 (Mg,Fe)Ti2O5(宇宙飛行士アームストロング、オルドリン、コリンズの名から)

パイロクスフェロ石 (Fe,Mn,Ca)SiO2

静かな海石 Fe8Ti3(Zr,Y)2Si3O24

体内で生成される鉱物として、例えば尿管結石からは30種類(既種)以上の鉱物が確認されている。

堆積岩中の黄鉄鉱には、バクテリアの活動で生成したものが多い。

大陸地殻における割合

大陸地殻の鉱物組成(単位 %)

長石 58、 輝石・カクセン石 13、 石英 11、

雲母・緑泥石・粘土鉱物 10、

炭酸塩・酸化物・硫化物・ハロゲン化物 3、

カンラン石 3

cf. 大陸地殻の主要化学組成(重量、原子数、イオン容積の順)(単位 %)

酸 素 (47,2 61.7 93.8)

珪 素 (28.2 21.0 0.9)

アルミニウム( 8.2 6.4 0.5)

金・鉄 ( 5.1 1.9 0.4)

カルシウム ( 3.7 1.9 1.0)

ナトリウム ( 2.9 2.6 1.3)

カリウム ( 2.6 1.4 1.8)

マグネシウム( 2.1 1.8 0.3)

水 素 ( 1.3 0.0)

cf. 大陸地殻の化学組成(H2OとCO2は除く)(単位 %)

SiO2 60.1、 Al2O3 15.6、 CaO 5.2、 FeO 3.9、

Na2O 3.9、 MgO 3.6、 K2O 3.2、 Fe2O3 3.1、

TiO2 1.1、 P2O2 0.3

[2] 鉱物の特徴

結晶構造、劈開をもつものが多い。

1.結晶構造

単位格子…三つの軸の長さと軸の交わる角度から6つの結晶形に分類

1.等軸晶系 a=b=c α=β=γ=90度

2.正方晶系 a=b≠c α=β=γ=90度

3.六方晶系 a=b≠c α=β=90度、γ=120度

4.斜方晶系 a≠b≠c α=β=γ=90度

5.単斜晶系 a≠b≠c α=γ=90度、β≠90度

6.三斜晶系 a≠b≠c α≠β≠γ

cf. 非晶質(アモルファス)の鉱物

琥珀やオパール、メタミクト鉱物

(放射性元素によって内部が破壊された鉱物。ジルコンなど。)

cf. 同質異像(多形)と類質同像(化学組成は異なるが、同じような結晶構造)

2.劈開の程度 完全、良好、明瞭、不明瞭

裂開…劈開に似て、ある方向に割れやすい性質。これは結晶構造の反映ではない。

3.形

等方形-立方体、八面体、十二面体 ころっとし等軸晶系であることが多い。

板状-厚板状、薄板状、葉片状 六方・斜方・単斜・三斜晶系がなりやすい。

柱状-長柱状、短柱状、針状 毛状・繊維状 上述の晶系がなりやすい。

錐状-長錐状、槍状、短錐状 斜方・正方・短斜晶系でなりやすい。

4.色

自色・他色(わずかな欠陥で生ずるのも含む)・不純物による色・皮膜による色・干渉色、条痕色 光沢 金属光沢・亜金属光沢・非金属光沢(ガラス・樹脂・金剛・絹糸・真珠・土状光沢など)など

5.硬度 モースの硬度計

1. 滑石 2. 石膏 3. 方解石 4. 蛍石 5. 燐解石

6. 正長石 7. 石英 8. 黄玉 9. コランダム 10. ダイヤモンド

一般に、共有結合の鉱物がイオン結合の鉱物より硬い。

6.その他

(1) 比重

一般に不透明な鉱物は大きく重く、淡色で透明な鉱物は小さい。

(2) 磁性

硫化鉱物や金属の酸化鉱物からなる不透明で比重の大きいものの中に多い。

(3) 発光性

紫外線を当てると、構造上の欠陥や不純物として含まれる元素などの活性中心の原子が、そのエネルギーを吸収して特有の蛍光を出す。同一種の鉱物でも産地によって異なる場合がある。

(4) 酸に対する反応

炭酸塩鉱物は希塩酸で発泡しながら二酸化炭素を発生しながら溶けることが多い。

Ⅱ.岩石の生成と鉱物の関係

[1] 岩石の分類と鉱物

岩石の構成単位…鉱物粒子、ガラス、岩石片など。

構成鉱物の集合組織と産出状態を注意深く観察する必要がある。

多孔質か、流離構造かなどから、背景にある地球のプロセス関しても。

岩石の一般的な変化-風化作用…露出した岩石が酸素と水、太陽熱により変化

長石は粘土に、硫化鉱物は炭酸塩鉱物・酸化鉱物などに変化

1.岩石の分類基準と鉱物

1. 火成岩:深成岩・半深成岩(脈岩)・噴出岩(火山岩)

2. 堆積岩:水成岩・風成岩・氷成岩

3. 変成岩:熱変成岩(接触変成岩)・広域変成岩(動力変成岩)

(1) 火成岩の分類

1)成因による分類

深成岩は結晶粒が大きくだいたい等しいが、噴出岩は結晶する暇がなく

ガラス質が残り、結晶部分を掴み上がって噴出するため肉眼的な斑晶と

顕微鏡的な石基とからなる(斑状組織)。

半深成岩が、深成岩の周囲で急冷するか、

岩脈として地下浅所で徐々に冷えて固まったもの。

① 深成岩 粒度:粗粒完晶質 ガラス無(完晶質) 粒状組織

② 半深成岩 粒度:石基肉眼的 ガラス無(完晶質) 斑状組織

③ 噴出岩 粒度:石基顕微鏡的 ガラス有(ガラス質) 斑状組織

2) 鉱物成分による分類

無色鉱物を基準とし、石英、カリ長石、斜長石、準長石の組み合わせで分類。

半深成岩では大きく非分漿岩と分漿岩に二分し、分漿岩は更に、

岩有色鉱物が集まった煌斑岩と無色鉱物が集まった酸斑岩とに分かれる。

名の付け方

有色鉱物(重量の1/7以上)の名+岩石名、

有色鉱物の重量が1/9~1/7の場合「含」の字を加える。

ただし、斑レイ岩では単斜輝石を、

噴出岩では長石の名を、それぞれ普通にあるため用いない。

また、カリ長石を主成分にするものに斑岩、

斜長石を主成分にするものに玢(ヒン)岩をつける。

3) 化学組成による分類

a. 珪酸の含有量による分類(SiO2の重量百分比で分類)

酸性岩 66%以上 花崗岩、石英粗面岩、花崗班岩、閃長岩など

中性岩 52~66% 閃緑岩、安山岩、閃緑玢岩など

基性岩 45~52% 斑レイ岩、玄武岩、斑レイ玢岩など

超基性岩 45%以下 カンラン岩、輝岩、角閃石岩、斜長岩

b. アルカリによる分類

アルカリの総和(Na2O+K2O)とAl2O3の量を分子量で割って分子比にして

アルカリ岩 (Na2O+K2O≧Al2O3

閃長岩とその同属岩、アルカリ玄武岩、アルカリ花崗岩など

石灰アルカリ岩 (Na2O+K2O≧Al2O3

花崗岩、閃緑岩、斑レイ岩とその同属岩など

(2) 堆積岩の分類

1) 成因による分類

水成岩…水の淘汰作用を受けているので一般に層が明瞭である。

風成岩…風によって運ばれ堆積。

氷成岩…氷河によって運ばれ堆積。

2) 粒度と固結による分類

a. 岩石の断片が集まってできた岩石

地下水中の珪酸・炭酸カルシウム・水酸化鉄・粘土鉱物などが、

地層中の鉱物粒の隙間に沈積し、膠結作用を起こす。

この珪酸は膠結作用で蛋白石であるが、年月が経て結晶質となって石英に変わる。

また、地層の重さで軟らかい岩石が圧縮されて硬くなる。

砂→砂岩→珪岩

b. 沈殿岩類…水中から化学的に沈殿した岩石

粘土→泥板岩→粘板岩

(3) 変成岩の分類

1) 熱変成岩

熱を受けての再結晶作用が起こるが、ガス体や地殻の圧力も働き、偏圧を伴って

片理組織ができる。石灰岩が最も反応しやすく、スカルン鉱物や鉱床をつくる。

命名は、主な鉱物や特に特徴になる鉱物を連記しておこなわれる。

2) 広域変成岩

地殻に偏圧が働くき、ある特定の方向から力を加えられると、

力の方向と45度の方向に互いに直角な一組の割れ目ができる(節理)。

更に圧力が強くなると、力の方向と直角な平面な方向に細かい割れ目ができる(劈開)。

圧砕岩…節理や劈開に沿って成分鉱物が破壊されてできた岩石。

片麻岩…片理組織があってもはげにくい。

ミグマタイト-造山運動で花崗岩の貫入が起こり、花崗岩マグマの軽くて動きやすい成分の

アルカリ・アルミナ・珪酸などが上方に移行して成分の交代を起こし花崗岩化された岩石。

2.岩石分類における鉱物 (1).火成岩 マグマが固桔した深さ(あるいは冷却の速さ)による分類

深成岩、半深成岩(脈岩、朝所貫入岩)、噴出岩(火山岩)

更に鉱物組成による細分

1) 有色鉱物(黒雲母、輝石、アルカリ長石)の割合が90%以下の岩石

石英、アルカリ長石、斜長石、準長石の4種の量比(存在比)の菱形ダイアグラムで表わす。

cf. アルカリ長石…正長石、微斜長石、ハリ長石、曹長石

斜長石…灰曹長石~灰長石

準長石…霞石、白りゅう石、方ソーダ石など

2) 有色鉱物が90%を超える岩石=超塩基性岩石(超苦鉄質岩)

かんらん石、輝石+角閃石、斜長石の3成分の量比の三角ダイアグラムで表わされる。

(2).堆積岩

生成のプロセスによる分類-砕屑岩、化学的沈殿岩、生物的沈殿岩

1) 砕屑岩…砕屑性堆積岩は極めて多様

構成粒子の最大粒径で大分類

(→ばらつき具合・円磨度・間を埋める物質の種類など加味して細分類)

礫 2mm以上 砂 2~1/16mm

シルト 1/16~1/256mm 粘土 1/256mm以下

礫岩…礫が20%以上含む

砂岩…礫岩と泥岩の中間

泥岩…シルトサイズ以下の粒子のみで構成

2) 火山砕屑岩

粒子が特定でない場合…最大粒径で、火山岩塊・火山弾、火山礫、火山灰の三角形により分類

多孔質のもの…軽石(珪長質のもの)、スコリア(苦鉄質のもの)

特定の形質をもつもの…火山弾、溶岩餅、火山豆石、ペレーの涙などの名称を用いる

3) 化学的沈殿岩…水溶液から無機的に析出・沈殿したもの。

まず化学組成により分類される。チャート(熱水が運び上げた珪酸が無機的に沈殿)など。

4) 生物的沈殿岩…生物の体の中に取り込まれ固定されたのち沈殿したもの

珪酸質の殻を持った放散虫や珪藻によるチャートなど

珪酸質堆積物は、関与した生物の種類、続成作用の進行度、陸源堆積物の混入度などで更に細分。

炭酸カルシウム質の体の生物による石灰岩…全堆積岩に占める割合は20%にも達する

石灰岩は、粒子の種類と形、主たる生物、陸源堆積物の混入度などで更に細分

(3) 変成岩

変成作用を促進した条件の種類と広がりにより分類

熱(接触)変成岩、広域変成岩、動力変成岩、衝撃変成岩

1) 熱(接触)変成岩(接触変成作用)

貫入したマグマの熱により局所的に生じた高温条件の産物。変成相により大きく分類される。

[低温→高温] 角閃石ホルンフェルス相→輝石ホルンフェルス相→サニディナイト相

cf. 変成相

様々な原石を変成条件で一括できるため、広い地域を単純化して見られるという利点がある。

圧力・温度を二軸にとったダイアグラムで、様々な変成岩の領域が表わされる。

尺度-紅柱石(低圧側)→藍晶石(低温・高圧側)→珪線石(高温・高圧側)。

2) 広域変成岩(広域変成作用)

地下中-深部の広域的な温度・圧力条件の産物。変成相により大きく分類される。

[低温・中圧→高温・高圧] 沸石相→ぶどう石-バンペリー石相→緑色片岩→緑簾石-角閃岩相

→エクロジャイト相

[高温側] 角閃岩相→グラニュライト相

3) 動力変成岩

高圧下で大きなストレスを受けて破壊された岩石で、大規模な断層に沿って帯状に産する。

高圧変成作用-[低温・中圧→中温・高圧] 藍閃石片岩相(ブルーシスト)相→エクロジャイト相

4) 衝撃変成岩

隕石の落下で局部的な超高圧により破壊・再結晶したもの。

[2] 岩石成因と鉱物

1.岩石の生成と鉱物の一般的な関係

(1) 岩石の構成単位…鉱物粒子、ガラス、岩石片など。

構成鉱物の集合組織と産出状態を注意深く観察する必要がある。

多孔質か、流離構造かなどから、背景にある地球のプロセスに関しても。

(2) 岩石の一般的な変化-風化作用…露出した岩石が酸素と水、太陽熱により変化

長石は粘土に、硫化鉱物は炭酸塩鉱物・酸化鉱物などに変化

(3) 一般的な岩石の誕生

マントルが上昇(高温)→マントルの一部が溶けて玄武岩マグマが発生→海嶺(海底火山列)の誕生

→マグマの噴出で枕状溶岩・海嶺下のマグマ溜りで結晶分化

→比重の大きいい鉱物や硫化物メルトは分離・集積→カンラン岩とともにクロム、ニッケル、白金の鉱床

海嶺付近では熱せられた海水が循環し、湧きだし口に銅、亜鉛、鉄の硫化物が沈殿

海水と反応した苦鉄質岩石はマグネシウムに富む粘土鉱物に変化、

その割れ目にナトリウムに富む沸石などの含水珪酸塩鉱物が生成。

ホットスポットには玄武岩の火山島が誕生。

温暖な海域では珊瑚礁が成長し、石灰岩ができる。

→やがて、遠く離れた海岸で、陸の下側へ、上部マントルへと沈みこむ。

→付加帯の岩石は強く圧縮され低温条件下で広域的に変成される。

→沈み込んだプレートは圧力の増加に伴って水を吐き出す。

→水の供給によりマントルが部分的に溶けてマグマ(本源マグマ・玄武岩質)ができる。

→熱いマグマは自身の浮力によって地殻を上昇→マグマ組成の多様化をもたらす→冷えて固桔

→残りのマグマ中には揮発性成分が濃縮し、造岩鉱物の粗大結晶が成長(ペグマタイト-希元素鉱物の宝庫)、 特に、揮発性成分に富むマグマは爆発的に溢れ出し火山をつくる。

マグマが発散する熱水と石灰質岩石が反応するとスカルン(Caに富む珪酸塩鉱物の集合体)が発生。

日本海側でも、玄武岩質と流紋岩質の海底火山が起こり、

熱水の涌出口に酸化物と硝酸塩が沈殿し黒鉱鉱床、熱水の周りに層状の二酸化マンガン鉱床ができる。

2.成因による岩石分類とそれぞれの主な鉱物

A. 塩基性貫入岩・マントル捕獲岩-例、三郡変成帯

ダナイト、レルゾライト、異剥輝石ハンレイ岩、曹長石、蛇紋岩、蛇泥岩、

紅砒ニッケル鉱、自然銅、針ニッケル鉱、菫泥石、クロム鉄鉱、灰クロム石榴石

翡翠輝石、透緑閃石(軟玉)、斜灰簾石、透輝石、ペクトライト(ベスブ石、ソーダ珪灰石)、

水滑石、アンチニー石、水苦土石

B. 深成岩

地殻構成物質が部分的に溶けて、あるいは玄武岩マグマや安山岩マグマが分別結晶作用

→花崗岩マグマが生成→冷却し、黒雲母、アルカリ長石、石英などの造岩鉱物は晶出。

一方の結晶構造中に収まらない元素(水、希元素、希土類元素、ウラニウムなど)は、

半固桔状態のマグマの中にとどまって小規模な空隙(ミアロリティックキャビティ)

あるいは、レンズ状、芋状のペグマタイトをつくる。

それが飛び出し脈状ペグマタイトや高温熱水脈をつくる。

ペグマタイトは文象花崗岩を経て花崗岩類へと移り変わる。

これら揮発性に富む部分では、石英、長石、雲母やが大きく成長する。

同時に、副成分鉱物(鉄バン石榴石、緑柱石、×コルンブ石、×モナズ石、×ジルコンなど)も生成。

角閃石ハンレイ岩、石英閃緑岩、花崗閃緑岩、黒雲母花崗岩、角閃石黒雲母花崗岩、含楔石緑岩

黒雲母花崗岩、文象花崗岩、ペグマタイト、アプライト、花崗斑岩

cf. ペグマタイト 石英、カリ長石、白雲母、黒雲母を主とする祖粒岩。希産鉱物の宝庫。

深成岩のマグマが岩石を造っていて、その最後の段階に、

一種の残り物、水分や炭酸ガスや珍しい元素をを含んで、ゆっくりと冷えて固形化する。

そのため非常に粗粒な岩石が生じ、ガスの成分が多いため各所に空洞ができ、

その隙間に水晶や長石が自由に大きな結晶として成長する。

一番普通なのは花崗岩ペグマタイト。他に閃長石ペグマタイトや閃緑岩ペグマタイトなど。

正長石、鉄バン石榴石、緑柱石、黄玉(トパズ)、鱗雲母(シリア雲母)、鉄電気石、

シリア電気石、×ジルコン、×コルンブ石、×ゼノタイム、×モナズ石など。

C. 噴出岩(火山岩)・浅所貫入岩

分類は、造岩鉱物の組み合わせと全岩組成にもよる。

ドレライト、玄武岩(麺状溶岩も含む)、アルカリ玄武岩、輝石安山岩、

○サヌカイト(讃岐岩)、デイサイト、球顆流紋岩、黒曜岩、火山弾、

軽石、溶桔凝灰岩、ピクライト、苦土カンラン石、流紋岩、

普通輝石、苦土ホルンブレンド(普通角閃石)、灰長石、鱗珪石、

サニディン(ハリ長石)、中性長石(アンデシン)

D. 熱水変質岩(初期)

熱水が固結したばかりの岩石と反応して、沸石や粘土鉱物などの含水珪酸塩鉱物や炭酸塩鉱物をつくる。

火成岩が自分自身の熱の余波で変質することから、自己変質あるいは初成変質という。

菱沸石、束沸石、ソーダ沸石、輝沸石、モルデン沸石、濁沸石、方沸石、

ガイロル石、魚眼石、ぶどう石、霰石、方解石、玉髄(瑪瑙)

熱水変質岩(後成)

酸性物質を多量に含んだ熱水は、上昇につれて岩石と反応し次第に中和される。

その結果、熱水循環径の中には、溶液の酸性度の違いに対応した変質鉱物の帯状分布ができる。

酸性熱水の供給源から周辺に向けての配列

地下浅所

溶脱珪化岩→明礬石→カオリナイト→モンモリロナオト→プロプライト(沸石を伴う)

地下深部

剛玉(コランダム)→紅柱石→ダイアスポア→パイロフィラオト→絹雲母→プロピライロ

上記以外に、熱水角礫岩、葉蝋石、ズニ石、デュモルナ石、湯河原沸石、ワイラケイ沸石

温泉沈殿物

温泉水に地表水が混じると、水素イオン濃度 pH や酸素濃度も劇的に変化→鉱物が沈殿。

自然硫黄、雄黄、オパール(蛋白石)、針鉄鉱、霰石、珪華

低~中温熱水脈

岩石の微小な空隙にあった流体が割れ目を伝って上昇→熱水は重金属を運ぶ力を減じていく

→割れ目に沿って銅、鉛、亜鉛などの硫化鉱物や金が沈殿、鉱脈鉱床ができる。

自然金、自然銀、銀黒、輝銀鉱(針銀鉱)、自然テルル、自然砒、濃紅銀鉱、黄銅鉱、安四面銅鉱、

輝銅鉱、黄鉄鉱、白鉄鉱、閃亜鉛鉱、方鉛鉱、閃マンガン鉱、輝安鉱、輝蒼鉛鉱、ペルチェ鉱、

鶏冠石、辰砂、軟マンガン鉱、紫水晶、重晶石、氷長石、燐灰石、方解石、菱マンガン鉱、苦灰石

高温熱水脈

花崗岩などの深成岩体の周囲に、石英、チンワルド雲母、白雲母を中心とし、

電気石、黄玉、蛍石、緑柱石、錫石、鉄マンガン重石、灰重石、輝水鉛鉱などを伴う鉱脈鉱床が発達。

リチウム、弗素、ベリリウム、錫、タングステン、モリブテン元などの元素も多く含む。

蛍石、灰重石、自然蒼鉛、輝水鉛鉱、鉄マンガン重石、錫石

E. 接触変成岩(熱変成作用)

貫入した花崗岩と原石との接触で起こる。

泥質の原石はホルンフェルスに変化し、石灰岩の原石は方解石の粒子が粗大化して大理石に、

また、接触面に沿ってスカルン鉱物が生成する。

糖晶質珪岩、糖晶質石灰岩(大理石)、スカルン、グライゼン、紅柱石ホルンフェルス、菫青石ホルンフェルス cf. スカルン鉱…Ca, Ma, Fe, Al を主とする独特の珪酸塩鉱物集合体。

スカルン鉱床は、銅、亜鉛、鉛、鉄の供給源として重要な役割を果たしてきた。

例. 花崗岩から石灰岩に向かって、灰長石→灰バン石榴石→ベスブ石→珪灰石が帯状に配列。

透輝石、灰バン石榴石、緑簾石、珪灰石、灰鉄輝石、珪灰鉄鉱、バビントン石、斜ヒューム石、

金雲母、ダンブリ石、鉄斧石、ダトー石、ベスブ石、鉄電気石、スパー石、ゲーレン石、

デーナ石、マラヤ石、錫石、磁鉄鉱、赤鉄鉱、磁流鉄鉱、硫砒鉄鉱、閃亜鉛鉱、方鉛鉱、

毛鉱、輝コバルト鉱、斑銅鉱、灰鉄石榴石、車骨石

F. 堆積岩・続成変質堆積岩

温度・圧力の上昇に伴って次第に脱水、再結晶し緻密になっていく。

例.火山ガラス→クリストバライト→モンモリロナイト→沸石(→イライト(セリサイト))

→緑泥石→曹長石と順次変化していく。

礫岩、砂岩、泥岩、珪藻土、粘板岩、レキ青炭、琥珀、石灰岩、紡錘虫石灰岩、苦灰岩、チャート、

軽石凝灰岩、凝灰角礫岩、沸石化凝灰岩、海綿石砂岩

堆積岩・続成鉱物

続成作用…堆積物粒子とその間を満たす水溶液の相互作用で、堆積物をつくる鉱物粒子が成長したり、

新たな鉱物ができて隙間が減り、堆積物が岩石化していく作用。

燐灰ウラン石、燐重土ウラン石、玄能石、石膏、方解石、藍鉄鉱

海底噴気堆積鉱床

海底では水圧が高く、食塩濃度が高くより高温である熱水は重金属を効率よく運び上げてくる。

海底に出た瞬間急冷されて重金属の硫化鉱物を一気に沈殿させる。

チムニー(煙突)の周囲の沈殿した堆積物は、残骸とともに、上昇してくる熱水で再結晶する。

そして、硫化水素に富んだ熱水の威勢が弱まると、硫化鉱物が減り、

酸化鉄、石英、硫酸塩を主体とする堆積物に変わっていく。

その結果、層状(上から下へ)

鉄石英(赤鉄鉱に富む)→黒鉱(閃亜鉛鉱、方鉛鉱が主)→黄鉱(黄銅鉱が主)

層状の硫化物の下部に珪鉱

熱水の通り道に沿って強い珪化作用が起こり、硫化物の細脈が多数形成される。

黒鉱、黄鉱、銅藍(コベリン)、硬石膏、珪鉱、石膏

海底噴気堆積鉱床(層状マンガン鉱床)

日本では、新第三紀層と中生層中には堆積岩層に整合的に挟まれたマンガン鉱床が多数ある。

新第三紀層は、東北北部~北海道南西部のグリンタフ地域、ことに黒鉱層準に集中。

中生層は、北海道~九州の付加堆積岩中に広く分布。

バラ輝石、ブラウン鉱、ハウスマン鉱、緑マンガン鉱、アレガニー石、パイロクスマンガン石、

バスタム石、テフロ石、満バン石榴石

G. 広域変成岩

沈み込んだ海洋プレートは、圧縮・加熱され変化する。

プレートの沈み込み帯に沿い、様々な変成条件を示す変成岩が帯状に形成されている。

沈み込んだプレートの断片として超塩基性岩石やハンレイ岩、玄武岩、チャート、石灰岩が多い。

一方、低圧・高温型変成帯には、多くの花崗岩が貫入している。

高圧・低温型の変成帯と低圧・高温型変成帯は大規模な断層で境されている。

日本には中央構造線に沿って、

南側に三波川変成帯(高圧・低温型)、北側に領家-阿武隈変成帯(低圧・高温型)、

それらの北側に平行に、三郡変成帯(高圧・低温型)と飛騨変成帯(低圧・高温型)、

北海道中枢部で南北に、神居古潭変成帯と日高変成帯

エクロジャイト、花崗片麻岩、角閃岩、石墨片岩、紅簾石片岩、藍閃石片岩、緑閃片岩、

緑泥片岩、千枚岩、変成層状硫化鉄鉱、藍晶石、透緑閃石、滑石、硬緑泥石、ルチル(金紅石)

H. 金属鉱床酸化帯

金属硫化物の鉱床が地表近くの酸化的環境にさらされると、

硫化鉱物類は、大気や地下水の酸素によって酸化されて硫酸ができる。

硫酸酸性となった地下水は、酸化鉱物の溶解を促進し、

鉄、銀、銅、鉛、亜鉛などの金属元素を地下に運び下ろす。

この過程で、金属イオンが硫酸や炭酸イオン、酸素と結びついて、

硫酸塩鉱物、炭酸塩鉱物、酸化鉱物を生成する-鉱床酸化帯(二次富化帯)。

できた鉱床酸化帯の最上部には、大量の褐鉄鉱が残留。

赤銅鉱、黒銅鉱、自然銅、硫カドミウム鉱、テルル石、紅安鉱、孔雀石、藍銅鉱、水亜鉛銅鉱、

白鉛鉱、ブロシャン銅鉱、青針銅鉱、ラング石、青鉛鉱、緑鉛鉱、コバルト華、ベゼリ石、

スコロド鉱、異極鉱、珪孔雀石、角銀鉱

Ⅲ.鉱物の分類

1.産状と成因による分類

(1) 火成鉱物

地下のマグマ(岩漿)が固結するにつれて、その中から結晶してできた鉱物。

火成岩の成分鉱物であるものが多い。

冷えるにつれてその状態を変化し、変化は大体三つの時期に区分できる。

1) 岩漿鉱物

岩漿期。融点が最も高く、ほとんど揮発成分を含まない。

固結の最初の時期で生じた鉱物。火成岩の成分鉱物であるものが多い。

石英、長石、雲母、カンラン石、輝石、角閃石など。

2) 気成鉱物

気成期。揮発成分を含むもの。および稀元素鉱物。

マグマが結晶するにつれガス体が取り残され、残液は著しくガス体に富むようになる。

ガス体としては、塩素・弗素・硼素など。

ガス体が濃縮している部分では、自由に成長し大きな結晶ができる。

ペグマタイトは気成期に生じた岩石

極めて大きな石英・長石・雲母などからできている。

塩素を含む柱石、弗素を含む蛍石、硼酸を含む電気石などの気成鉱物の代表も含む。

稀元素(ウラン、ニオブ、タンタル、セリウムなど)を含む鉱物も含む。

ピッチブレンド(ウラン)、フェルグソン石(ニオブ等)、モナズ石(セリウム)など。

3) 熱水鉱物

熱水期。結晶水の含有量が多いもの、および硫化鉱物。

マグマの温度が水の臨界温度(374度)以下になると、まだ高圧でも水(熱水)を生じる。

熱水の温度が下降するにつれ、結晶水の多い様々な鉱物が沈殿する。

緑泥石、カオリン鉱物、蛇紋石など。

また、多くの硫化鉱物も生ずる。

4) 昇華鉱物

マグマの絞り汁としての低温のガスや温泉が噴出して鉱物が生じる。硫黄など。

また、地下水も混じり、むしろ水成鉱物の中に含めるものが多い。

(2) 水成鉱物

風化作用で生ずる鉱物で、地下水や温泉などから沈殿する鉱物。

1) 風化鉱物

地表で水和作用、酸化作用、炭酸塩作用などで物理的化学的に変化した鉱物。

長石からカオリン鉱物、黄鉄鉱から褐鉄鉱など。

2) 沈殿鉱物

物質を溶かしている種々の水中から、物理的条件の変化(乾燥)や生物的な作用を受け沈殿。

温泉や鉱泉から蛋白石・方解石・霰石、褐鉄鉱、硫黄、塩湖から塩化ナトリウムなど。

鉄バクテリアが褐鉄鉱、硫黄バクテリアが硫黄を。

塩類鉱物が多く沈殿する。

(3) 変成鉱物

岩石が、再びマグマの貫入により熱作用を受けたり地殻の強い偏圧により新たに変成した鉱物。

1) 接触鉱物

熱せらたり、原石と反応を始めたりして生ずる。

熱作用で原石中の鉱物が分解しマグマと化学的反応し合い全く新しい鉱物が生じる時もある。

原石中の鉱物の結晶が増長(再結晶)する時もある。

スカルン鉱物を多く産する。

頁岩から紅柱石・菫青石、石灰岩から石榴石・透輝石・珪灰石など。

2) 偏圧鉱物

造山運動で特定の方向から強い圧力を受け、変化し新しい鉱物が生じる。

その新しい鉱物により新しい岩石となる(広域変成岩)。

偏圧鉱物は粗大で柱状・針状・鱗状の鉱物が多く、それらは平行に配列している。

そのため、面がはげやすいか一方向に長く割れやすい性質を持つ。

角閃石、雲母・緑灰石、滑石など。

(4) 有機鉱物

2.結晶化学に基づいた化学組成による分類

族 class … まず化学組成による分類。次の型以下は、内部構造、結晶学的性質、その他による。

cf. 内部構造…鉱物を構成する原子(イオン)の相互関係が表わされたもの。

型 type … 鉱物の大勢を決する陰イオンの構造の類似しているものを集めて型とする。

cf. 硫化物では主に硫黄、アンチモン、砒素などの配列による構造に類似性を認め型とする。

群 group …型の中でさらに結晶学的性質(結晶系、昌族、軸率、単位胞の対称性、その大きさ、その中に含まれる原子の数等)、化学組成、物理的性質の類似のものを集めて群とする。

系 series … 化学組成の変化に従って性質が連続的に変化する鉱物を系とする。

種 species … 系の中の個々の鉱物を種とする。

変種 variety … 種は数個の変種よりなる。

cf. 元素鉱物や硫化鉱物では金属結合や共有結合が見られるが、その他の鉱物ではイオン結合が主で、ハロゲン化物を除くと陽イオンを囲む酸素イオンからなる陰イオングループ(塩基)を基本として成り立っている。

9族(H. Strunzによる鉱物分類)

Ⅰ.元素鉱物

Ⅱ.硫化鉱物(セレン化鉱物、テルル化鉱物、アンチモン化鉱物、ソウエン化鉱物)

Ⅲ.ハロゲン化鉱物

Ⅳ.酸化鉱物(および水酸化鉱物)

Ⅴ.炭酸塩鉱物(硝酸塩鉱物、硼酸塩鉱物)

Ⅵ.硫酸塩鉱物(クロム酸塩鉱物、タングステン酸塩鉱物、モリブデン酸塩鉱物、ウラン酸塩鉱物)

Ⅶ.燐酸塩鉱物(バナジン酸塩鉱物、砒酸塩鉱物)

Ⅷ.珪酸塩鉱物

Ⅸ.有機鉱物

cf. 化学組成によって分類した鉱物の割合 1-Ⅷ.珪酸塩鉱物 約900種

2-Ⅶ.燐酸塩鉱物(バナジン酸塩鉱物、砒酸塩鉱物) 約700種

3-Ⅱ.硫化鉱物(セレン化鉱物、テルル化鉱物、アンチモン化鉱物、ソウエン化鉱物) 約600種

4-Ⅳ.酸化鉱物(および水酸化鉱物) 約500種

5-Ⅴ.炭酸塩鉱物(硝酸塩鉱物、硼酸塩鉱物)

6-Ⅲ.ハロゲン化鉱物 約150種

Ⅵ.硫酸塩鉱物(クロム酸塩鉱物、タングステン酸塩鉱物、モリブデン酸塩鉱物、ウラン酸塩鉱物)

7-Ⅰ. 元素鉱物 約100種

(隕石に多く見られる炭化物・窒化物・燐化物・珪化物を含む)

8-Ⅸ.有機鉱物 約40種

[Ⅱ] 鉱物の種類

藍晶石 黄鉄鉱 苦灰石 輝安鉱

主な鉱物

Ⅰ.元素鉱物

1.金属鉱物 金 銀 銅 水銀 白金 イリドスミン 鉄

2.亜金属および非金属鉱物 砒 アレモン鉱 蒼鉛 硫黄 セレン テルル

ダイヤモンド 石墨 シュンガ石

Ⅱ.硫化鉱物

(セレン化鉱物、テルル化鉱物、アンチモン化鉱物、ソウエン化鉱物)

輝銅鉱 輝銀鉱 閃亜鉛鉱 黄銅鉱

四面銅鉱 安四面銅鉱 砒四面銅鉱 硫砒銅鉱 磁硫鉄鉱

方鉛鉱 輝安鉱 輝蒼鉛鉱 黄鉄鉱 白鉄鉱

硫砒鉄鉱 輝水鉛鉱

硫塩鉱物-淡紅銀鉱 濃紅銀鉱 ザツギン鉱 毛鉱 ブーランジェ鉱

鶏冠石 石黄

Ⅲ.ハロゲン化鉱物

岩塩 カクギン鉱 塩化アンモニア鉱 アタカマ石 蛍石 氷晶石

Ⅳ.酸化鉱物(および水酸化鉱物)

黒銅鉱 赤銅鉱 尖晶石 磁鉄鉱 クロム鉄鉱 コランダム 赤鉄鉱

チタン鉄鉱 灰チタン石 楔石

石英群-石英 鱗珪石 方珪石

ルチル系-金紅石 錫石

軟マンガン鉱 酸化テルル鉱

鉄マンガン重石系-鉄重石 鉄マンガン重石 マンガン重石

水酸化物-硼酸石 ギブス石 褐鉄鉱 針鉄鉱 鱗鉄鉱 水マンガン鉱

その他-オパール 方安鉱 黄安華 鉛丹 金緑石 アレキサンドル石

Ⅴ.炭酸塩鉱物(硝酸塩鉱物、硼酸塩鉱物)

炭酸塩鉱物-方解石 菱鉄鉱 菱マンガン鉱 苦灰石 アンケル石 クトナホラ石

霰石 ストロンシアン鉱 白鉛鉱 藍銅鉱 孔雀石 ローザ石

硼酸塩鉱物-硼砂 ウレッキス石

その他-菱苦土石

Ⅵ.硫酸塩鉱物

重晶石 明礬石 胆礬 石膏 硬石膏 灰重石 天青石 青鉛鉱

Ⅶ.燐酸塩鉱物(バナジン酸塩鉱物、砒酸塩鉱物)

燐灰石 緑鉛鉱 ミメット石 藍鉄鉱 トルコ石 銀星石 天藍石

トリフィル石 紫石 アンブリゴ石 モンブラ石 モットラム石 カコクセン石

Ⅷ.珪酸塩鉱物

A.ネソ珪酸塩鉱物

カンラン石群-ペリドット 鉄カンラン石 クネベルカンラン石

石榴石群-グロッシュラー アンドラダイト ロードライト ウバロバイト

楔石 珪線石 紅柱石 藍晶石 トパーズ 十字石 ダトウ石

B.ソロ珪酸塩鉱物

異極鉱 緑簾鉱 灰簾石 紅簾石 ベスブ石 ズニ石

C.サイクロ珪酸塩鉱物

ベニト石 斧石 緑柱石 翠銅鉱 電気石群

D.イノ珪酸塩鉱物

輝石族-透輝石 翡翠輝石 リチア輝石 錐輝石 頑火輝石 紫蘇輝石

珪灰石族-珪灰石 ソーダ珪灰石

角閃石族-緑閃石 緑閃石 クロス閃石 イネス石 バイロックスマンガン石

E.フィロ珪酸塩鉱物

魚眼石 滑石 雲母群 緑泥石 クリノクロア カオリナイト 蛇紋石系

F.テクト珪酸塩鉱物

霞石 白榴石 柱石群

長石族-正長石 微斜長石 サニジン 曹長石 灰長石 ラブラドル長石 ダンブリ石

沸石群-繊維状沸石(ソーダ沸石 トムソン沸石 中沸石 スコレス沸石)

葉片状沸石(輝沸石 束沸石 菱沸石)

等軸沸石(方沸石 シャホウ沸石 濁沸石)

その他 バラ輝石 ぶどう石 珪孔雀石 方ソーダ石 青金石 ブラウン鉱

デュモルチェ石 スパー石 ゲーレン石 キノ石 杉石 チャロ石 菫青石

ペタル石 ヨハンセン輝石 ティレー石 オーケン石 カバンシ石

Ⅸ.有機鉱物

Ⅰ.元素鉱物

元素鉱物として産出が記録されているものは多くない。

その中で、一般的に産出する元素鉱物となれば更に限られ、数は少ない。

化合物ではなく、合金状態になっているものは元素鉱物として取り扱われる。

1.金属鉱物

-銅系-

○金 Au

砂金(大型をナゲット)と山金。普通、粒状や箔状、肉眼的な結晶をすることもある。

正8面体、さらにそれを複雑にしたような結晶形。

エレクトラム…輝銀鉱などの銀の硫化鉱物の鉱脈に伴うもので、金の純度が低く銀分が多いもの。

老脈…堆積岩中の石英脈に入っているもので、銀を伴わない金の粒だが、鉱床の規模が小さい。

菱刈金山(鹿児島県)のような火山活動に関連した鉱床は中間的なタイプ。

山金は、1割以上の銀を含むため空気の悪いところでは変色する恐れがある。

○銀 Ag

銀は金よりも風化作用が不安定で、溶けたら砂金のように粒になって再生・成長することがない。

輝銀鉱などの硫化鉱物を伴う金属鉱床の上部酸化帯に二次的にできることが多い。

ただ大産地では、別な理由で、銀を含む鉱液から直接できるらしい、と。

銀は空気中で表面が黒くなっていく。硫黄、硫化水素の作用でも黒変する。

「ハーフ・ブレッド」…銅と銀が繋がっているもの。ミシガン州。

銅 Cu

銅という元素はカラフルな鉱物をつくる。

元素鉱物の自然銅、硫化鉱物の黄銅鉱、ハロゲン化鉱物のアタカマ石、

酸化鉱物の赤銅鉱、炭酸塩鉱物の孔雀石、硫酸塩鉱物のブロシャン銅鉱、珪酸塩鉱物の翠銅鉱など。

-水銀系-

水銀 Hg

金を溶かしこんでアマルガムをつくる性質がある。

かつて、水銀の化合物である辰砂(シンシャ)は"朱"と呼ばれ、重要な赤色顔料だった。

日本の古代社会で「丹生(ニュウ)」と呼ばれる専業の部族が

水銀を主とした各種金属の採取。精錬行っていた。

-白金系-

白金

砂鉱の中に見出され、砂金に伴うことが多い。

また、カンラン岩などに直接含有される鉱床からも採掘される。

純粋な白金は少なく、ロジウム、パラジウムなどの白金族元素を含んでいるが、

混入元素の中で一番多いのは鉄。かつて鉄の多い白金は売れず「バカ金」と言われた。

鉄が増すほどに色が黒味を帯び、磁性が強くなる。

イリドスミン

イリジウムとオスミニウムの合金状態。6角板状の結晶。

専ら砂鉱の中に見出され、砂金に伴うことが多い。

-鉄系-

鉄 Fe

硫化物、酸化物等の化合物として産出し、単体の鉄の産出は少ない。

酸素や水が豊富にある地表やそれに近いところではすぐ化合してしまう。

自然鉄の一番普通のものは鉄質隕石となる。

自然鉄は高純度であるため、人間のつくる鉄よりもずっと錆びにくい。

日本のような高温多湿な土地では鉄がすぐ錆びてしまうため、産地としては不利。

しかし、近年二つの型の産出が普通にあることが分かってきた。

1. 玄武岩の溶岩が噴出し地表で樹木と高音で接触し、

炭素により酸化鉄が還元され単体の鉄が生ずること。

2. カンラン石を切る蛇紋岩の細脈中に入っている。

2.亜金属および非金属鉱物

-砒系-

砒 As

普通は塊状ないし脈状で産出し、結晶することはない。

新鮮な時の色は錫白色で金属光沢を放っているが、空気中ではすぐ黒色に変じ光沢もなくなってしまう。

劈開は一方向に完全であるが、多くの場合は細かな粒の集合体であるため、劈開を認めることは難しい。

アレモン鉱

○蒼鉛(ビスマス) Bi

鉛より重く、より重いのはウランとトリウムしかない。原名はドイツ語の「白い物質」に由来。

薬品、顔料、合金、新素材などで利用されており、工業の隠し的存在。

完全な劈開、独特の色彩、粒状ないし塊状。希産で、重量感のある風格がある。

珍しい元素なのに、工場で簡単に結晶が造られ人工的な結晶が出回っている。

因みに、元素鉱物が見つかっていない元素は、チタン、コバルト、マンガンなどたくさんある。

-硫黄-セレン系-

○硫黄 S(α-硫黄、β-硫黄)

硬度が低く脆く、割れ口は貝殻状になる。可燃性で、特有の臭気がある。

複屈折性が強く、透明結晶ではものが二重に見える。

現在は石油精製の副産物としてとれる硫黄が使われ、日本から硫黄の鉱山はなくなった。

cf. 橙色硫黄

セレン

テルル Te

1798年にギリシャ語の「地球」から命名された珍しい重金属元素の一つ。

金・銀と密接な共生関係がある。一方向に完全な劈開。結晶は極めて希で、形は水晶にそっくり。

-炭素群-

ダイヤモンド C

ほとんどはキンバレー岩という特異な岩石中で生成される。

緻密な原子配列は地上の通常の条件では造られず、高圧の環境を必要とする。

岩中で爆発的な作用が起こった際の高圧により生成されたらしい。

灰色、黒色が多く、黄、紅、紫、緑などの有色石もある。

cf. ピンク・ダイヤモンド

○石墨 C

硬度1.つるつるした脂感があり、手に黒くつく。

耐火・耐薬品性で、電導性がよい。鉛筆の芯、ルツボ、電極、原子炉用材料などに。

結晶の形は6角板状で、板の方向に完全に劈開し、はがれやすい。

炭素原子の結合の仕方は現在6種類知られ、そのうちの一つで、最も普通に産出される。

cf. シュンガ石 C

炭素フラーレン(60個の炭素原子がサッカー・ボールの形に結晶。中身は空洞)。

レンズ状になって産出。無煙炭と石墨の中間的なもので、ダイヤモンド、石墨に次ぐ独立種か。

Ⅱ.硫化鉱物(セレン化鉱物、テルル化鉱物、アンチモン化鉱物、ソウエン化鉱物)

鉄、銅、鉛のような金属元素が硫黄と化合している鉱物。かなり数が多い。

硫黄の代役として砒素やアンチモ二―。

一般に重く、不透明(例外に閃亜鉛鉱)、電気的に半導体、水に溶けにくい。

M=Cu, Ag, Au, Zu, Hg, Pb, As, Sb, Bi, Mo, Fe, Co, Ni

S=S, As, Sb, Bi, Te

A.金属と亜金属(As, Sb, Bi)との合金類

ドメイカイト Cu3A3

B.硫化物 M:S>1:1

-輝銅鉱群-

輝銅鉱 Cu2S

-斑銅鉱群-

○班銅鉱 Cu5FeS4

塊状。銅 60%、鉄、硫黄からなる鉱物。銅は黄銅鉱 35%、四面銅鉱 46% より多い。

多くの銅鉱床では、下部に黄銅鉱を主体とする主鉱床があり、

その上部には、地表の空気や地下水の影響によって黄銅鉱から変化した二次富鉱帯があり、

そこに班銅鉱、輝銅鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱などが共産する。

新鮮な破面は褐色味のある赤銅色だが、一日置くと紫味を帯び、

更にしばらくすると青と紫色の鮮やかなメタリック・カラーの斑模様になる-サビ色「トカゲ箔」。

-輝銀鉱群-

○輝銀鉱 Ag2S

銀の鉱石の中で最も普通な鉱物。丸みを帯びた結晶で、黒色、軟らかくナイフで切れ、展性がある。

金・銀の鉱山の岩盤中にある黒い帯状の「銀黒」に、銀四面銅鉱とともに産出。

狭義の輝銀鉱…等軸晶系で、173度より高温で生成。

針銀鉱…糸状ないし針状に伸びた結晶。斜方晶系で、173度以下の低温で生成。

C.硫化物 M:S=1:1

-閃亜鉛鉱系-

○閃亜鉛鉱 sphalerite ZuS

金属資源としての亜鉛はほとんど閃亜鉛鉱から。同じ成分のウルツ鉱は産出が少量。

また、ウルツ鉱はすぐ閃亜鉛鉱に変化しているものが多い。

黒く不透明なもの、黄褐色で透明なもの、希に緑色やほとんど白色のものまであり、

鑑定は一筋縄ではいかない。

シャーレンブレンド…褐色で緻密な層状鉱。

鉄閃亜鉛鉱…鉄分が多く黒い。

べっこう亜鉛…黄褐色種で、日本でこう呼んでいる。

-黄銅鉱系-

○黄銅鉱(硫化銅)(カルコ・パイライト) CuFeS2

基本的な形は、やや扁平な三角形(三角式黄銅鉱)。双晶も多い。

表面が変色しやすく、長い年月を経ると黒くなる。

-四面銅鉱系-

四面銅鉱 Tetrahedrite(4面体の石) Cu3AsS3.25

黄銅鉱に次ぐ銅鉱石。「四面」は英名の Tetra で、結晶が正4面体なことに由来。

化学組成の変化が大きく、安四面銅鉱や砒四面銅鉱など、

肉眼では種別を決められず、グループ名としても「四面銅鉱」を使用している。

安四面銅鉱 Cu3SbS3.25

アンチモニーを主成分とする。

砒四面銅鉱

砒素を主成分とする。

-硫砒銅鉱系-

硫砒銅鉱 Cu3AsS4

-磁硫鉄鉱系-

○磁硫鉄鉱(ピロータイト) Pyrrhotite FeS

鉄と硫黄の化合物で、弱い磁性がある。

6角板状ないし柱状で、柱面に条痕がある。ブロンズ色で、時に赤味を帯びたものもある。

錆びやすく褐色化しやすい。

-方鉛鉱系-

○方鉛鉱 galena PbS

鉱石名は鉛亜鉛(ナマリアエン)。立体方向に極めて完全な劈開があって重い。鉛86%に硫黄14%。

D.硫化物 M:S<1:1

-輝安鉱系-

○輝安鉱(スティブナイト)stibnite Sb2S3

日本を代表する鉱物標本。めばしい標本はほとんど輸出され日本に残っていない。

一般的に塊状。一方向に完全な劈開。

ベルチェ鉱との区別が難しいが、苛性カリの水溶液を一滴たらすと表面がすぐ褐色になる。

輝蒼鉛鉱 Bi2O3

ビスマス(蒼鉛)は鉛よりも重い貴金属。

輝安鉱と原子配列が同じで、アンチモニーの代わりに蒼鉛が硫黄と化合している。

外観は輝安鉱と似ていて、柱状結晶ないしその集合体で、伸びる方向との完全な劈開がある。

幌別鉱…輝安鉱と輝蒼鉛鉱の中間だが、独立種としては否定された。

E.硫化物 M:S=1:2

-黄鉄鉱系-

○黄鉄鉱(パイライト) Pyrite FeS2

一番普通に産する硫化鉱物。形は5角12面体(黄鉄鉱面)か立方体が多い。

○ cf. キャルコ・パイライト

-白鉄鉱系-

白鉄鉱 FeS2

色は淡い真鍮色。斜方晶系。扁平で尖った形。集合体が多い。

黄鉄鉱と同じ化学組成だが、原子の配置が異なる。

実験では、低温でアルカリ性の場合は白鉄鉱、高温で酸性の場合は黄鉄鉱が生じる。

金属鉱床では一番最後に白鉄鉱ができることが広く観察されている。

白鉄鉱は日本のような高温多湿のところでは保全性が悪く、

空気中の水分と反応して硫酸を生じ分解していく。

-硫砒鉄鉱系-

硫砒鉄鉱 FeAsS

砒素と鉄と硫化鉱物の割合が1:1:1。専ら砒素の原料となっている。銀白色。

焼くと砒素が蒸気になって分離するのを回収して亜砒酸を製造。

蒸気や亜砒酸は有毒であり、宮崎県高千穂町土呂久が、公害訴訟の原点の一つとなった。

硫砒鉄鉱そのものは有毒ではなく、むしろ清楚な美しさをもつ標本のイメージがある。

○輝水鉛鉱 NoS2

モリブテンの鉱物。モリブテン(水鉛)をとるのは、事実上この鉱物のみ。

鱗片状あるいは雲母状で、6角板状の結晶。板の方向に完全な劈開。セロテープではがれる。

新鮮な劈開面は光輝が強く鏡のようである。軟らかく、薄いものは曲げることができる。

紙にこすりつけると黒く色がつくが、反射させると銀色に光る。

モリブテンの化合物には青色を呈するものがあり、インクなどに用いられる。

F.硫化物 M:S<1:2

G.硫塩鉱物 sulphosalt mineral(複雑な硫化物)

最近は独立した族として研究されている

一般化学式 AmBnXp A=Cu, Ag, Pb等、B=As, Sb、X=S で代表される。

-淡紅銀鉱系-

淡紅銀鉱 Ag3AsS3

銀という貴金属の鉱物で、スカーレット・レッドで、濃紅銀鉱より透明感がある。

ルビー・シルバーという総称に属する。

濃紅銀鉱 Ag3SbS3

銀とアンチモニーと硫黄の化合物。世界的にも淡紅銀鉱より産出量が多い。

銀という貴金属の鉱物で、紅色が濃く黒っぽく見え、透明。ルビー・シルバーという総称に属する。

-ザツギン鉱系-

ザツギン鉱 5Ag2S・Sb2S3

-毛鉱群-

毛鉱 4PbS・FeS・3Sb2S4

ブーランジェ鉱(ボウランジェライト) 5PbS・2Sb2S3

-鶏冠石群-

×鶏冠石 As4S4

濃赤色で透明。成分は硫化砒素。水溶性ではないので直接毒にはならない。

しかし、他の砒素化合物を伴う恐れがあり、舐めたりしない方がよい。

柱状の結晶になりやすい。光りと湿気に弱く、鮮度が落ちやすい。

湿度の高い日本では、密閉乾燥し遮光して保存しなければならない。

変質して黄色のものになりやすい。

×石黄 As2S3

粉末にすると黄色の顔料がとれる。黄色、透明・半透明。

一方向に極めて完全な劈開があり、薄く雲母のようにはがれる。軟らかく、曲げることもできる。

新鮮な劈開片は透明で黄金色に輝くが、光化学反応によってくもっていく。保存が難しい。

屈折率は鉱物として最高であり、ダイヤモンドやルチルを上回る。

中国では、鶏冠石を「雄黄」、石黄を「雌黄」とした。

その他

Ⅰ.アラバンド鉱、黄コバルト鉱、紅砒ニッケル鉱、針ニッケル鉱、コベリン(銅藍)、

硫カドミウム鉱、ベルチェ鉱、紅安鉱、カラベラス鉱、ペッツ鉱、辰砂(シンシャ)、

車骨鉱、ブーランジェ鉱、

Ⅱ.カロール鉱、スクテルド鉱、ペントランド鉱、ゲルスドルフ鉱、バレリー鉱、

キューバ鉱、ウルツ鉱、硫砒銅鉱、ゲルマン鉱、砒鉄鉱、ステファン鉱、

ポリバス鉱、ピアース鉱、黄錫鉱(オウシャクコウ)、ゲッチェル鉱、フランケ鉱、円筒鉱、

スペリー鉱、シルバニア鉱、黒辰砂、セムセイ鉱、コサラ鉱、アイキン鉱、

Ⅲ.ハロゲン化鉱物

弗素や塩素・臭素・ヨウ素のハロゲン元素と他の金属が化合した鉱物。

陰イオンとして強い性格を持ち、周期表の反対側のアルカリ金属(Ⅰ族)や

アルカリ土金属(Ⅱ族)と陽イオンと結合しやすい。

両方が電離してイオンになっている。

一般に透明で、ガラス光沢、水に溶けるものがある。

種類はあまり多くない。日本産は数種のみ。

蛍石、岩塩を除いて産出量、産地数も限定される。

A.単純なハロゲン化物

○岩塩(ハーライト、ロックソルト) NaCl

清純無垢な結晶は無色透明。紫、青、黄色なども存在する。

色は不純物によるのではなく、天然の放射能の影響で結晶構造にわずかに不整ができるため。

したがって、日光に当てると不整が直って退色してしまう。

湿気の多い日本では溶けてしまう。乾燥させ過ぎてもいけない。日本で産出しない。

カクギン鉱 AgCl

塩化アンモニア鉱(塩化アンモン石) NH4Cl

塩素とアンモニウムが化合した鉱物。極めて軽い。

自然に発火し燃えている泥炭の地層の近くの天の洞窟で、煙が入り晶出する。

アタカマ石 Cu2Cl(OH)2

色彩と形の美しさでハロゲン化鉱物中では際立っている。

緑色は銅による発色。チリのアタカマ砂漠が名の由来。

○蛍石(フローライト) CaF2

弗素とカルシウムからなる安定した鉱物。英名は"溶かす"に由来。

一部紫外線を当てると"蛍光現象"が起こる。

結晶しやすく、立方体が普通、次いで正八面体に結晶する。

本来無色透明だが、普通は微量の希土類元素により緑、紫色。稀に黄、ピンク色のものもある。

B.複合ハロゲン化物

氷晶石 Na3[AlF6]

グリーランド西部のフィヨルドが主な産地。

軽金属アルミニウムの電気精製に欠かせない材料として突然脚光を浴びた。

デンマークが多大な利益を得たが、その後、合成氷晶石が使われるようになった。

白色塊状、希に立方体の結晶。加熱で発光、また、割れる時に閃光する時もある。

C.オキシハロゲン化物

その他

Ⅱ. ビリオム石、シルビン、塩化銀鉱、ヨウ化銀鉱、クリード石、

Ⅳ.酸化鉱物(および水酸化鉱物)

二酸化珪素 SiO2 からなる石英のように、

酸素が陰イオン、他の元素が陽イオンとなって化合している鉱物。

数はかなり多い。硬度の高いものが多い。

一般に透明感があり、電気を通さず、水に溶けにくい。

cf. 元素鉱物からハロゲン化鉱物まで原則として酸素を含まないが、

酸化鉱物から珪酸塩鉱物までは酸素を含む。

A.M2OおよびMOで示される化合物

-赤銅鉱群-

黒銅鉱(テノライト) CuO

銅の酸化鉱物で銅鉱床上部の二次鉱帯に産出。結晶度が低い。

蛇紋岩中に出るものは黒色で光沢がある良質の黒銅鉱が産出。

火山の噴気からの産出は、微小な鱗状の結晶が見られる。

濃塩酸に溶けず、希塩酸に溶ける。

1841年に、ナポリの植物学者テノールに因んだ命名された。

赤銅鉱 Cu2O

普通は塊状。クリソコラ(珪孔雀石)に混じっている赤い部分。

針銅鉱…赤銅鉱の変種で、等軸晶系なのに、針状の集合体。まれ。

-ペリクレース系-

ペリクレース MgO

B.M3O4および近似の化合物

-スピネル系-

スピネル型の結晶構造を持ち、化学組成の異なる21種の鉱物がある。

○スピネル(尖晶石) Al2MgO4

マグネシウム分の多い大理石の中に含まれている産状が典型的。

正8面体やスピネル式といわれる3角板状の双晶になる。

アルミニウムとマグネシウムからなる鉱物で、本来は無色透明で色はないが、

鉄、クロム、亜鉛、マンガンなどの元素がAl,Mgを置き換えて赤、緑、黒と多彩な色彩を持つ。

中でもクロムと鉄のために紅色になるものがあり、古くから宝石に利用されている。

○ cf. ピンク・スピネル原石

○磁鉄鉱(マグネタイト) Fe3O4

赤鉄鉱と並ぶ主要な鉄鉱石。強い磁性をもつ。

落雷などの影響で磁場の方向が揃うと磁力が強くなり、方向磁石となる-天然磁石。

○ 砂鉄…岩石中の磁鉄鉱が風化作用によって分離され集積されたもの、正8面体の結晶。

クロム鉄鉱 Cr2FeO4

C.M2O3および近似の化合物

-赤鉄鉱群-

コランダム(鋼玉、サファイア)Corundum Al2MgO4

酸化アルミニウムの鉱物。硬度9。 現在、合成されて工業用、宝石用に広く使用されている。 ○ サファイア(青玉)Sapphire …チタンや鉄のため青色。9月の誕生石。スリランカ、オーストラリア。 ピンク・サファイア…赤色系で淡いもの。 ○ ルビー(紅玉) Ruby …クロムの赤色系で濃いもの。7月の誕生石。ミャンマー、インド。 スター・ルビー…ルチルの微小結晶が含まれ、スター効果が出る。 エメリー…不純なコランダムで岩石風の塊状となっているもの。 ○赤鉄鉱 Fe2O3

最も重要な鉄鉱石で、結晶質のものには弱い磁力がある。

でき方は3つのタイプ。

1. 水中の鉄分が沈殿して赤褐色の鉱層を形成。

2. 接触変成作用で黒色(外見)の雲母状の結晶が集合(雲母鉄鉱)。

3. 火山ガスから直接結晶するもの。薄板状の光輝の強い結晶(鏡鉄鉱)。

「鉄のバラ」…スイス・アルプスの熱水脈のなかに葉片状の結晶が集合。

腎鉄鉱 Kidney Ore …赤鉄鉱の亜種。イングランド産が元祖。

ほとんど磁力がなく、電気抵抗も大。

内部が細粒状の赤鉄鉱の集合体で、表層が針状結晶の集合体。

一般に針状結晶が自由に成長する場合、放射状になる傾向があり、

それが達成されと「ぶどう状」となるが、完成度が低いと「腎臓状」となる。

チタン鉄鉱 Ilmenaite FeTiO3

6角板状の結晶。褐色ないし黒色。磁力は赤鉄鉱よりも更に弱く、ほとんど電導性はない。

灰チタン石 Perovskite CatiO3

カルシウムとチタンの化合物。サイコロ形の結晶。褐色。産出は希。斜方晶系。

○チタン石(楔石 クサビイシ)(チタナイト) Titanite CaTiSiO5

チタンを含有。放射能を持つモナズ石×と似ているから、区別に要注意。

単斜。1cm前後の結晶で、形は平板状で、縁が鋭く刃のようになっている。

色は黄色系と緑色系と褐色系。チロル地方のアルプス式脈の目玉の一つ。

スカルンやペグマタイト中にも出て、屈折率が高く透明なものはカットし宝石に。

D.MO2および近似の化合物

-石英群-

○石英 SiO2

普通の石英をα石英という(β石英は高温型石英)。

肉眼的な結晶になったものを水晶と呼ぶ。結晶の柱面に水平な条痕がある。

草入(クサイリ)水晶…ルチルや電気石などの針状の鉱物が入ったもの。

○ エピドート・クォーツ…エピドート(緑簾石)を内包した草入水晶。

山入(ヤマイリ)水晶(ファントム水晶)

いったんできた水晶が再び成長したために内部に入れ子になっているもの。

幻影水晶、幽霊水晶。夾雑物が取り込まれたもの。

英語では ghost(幽霊)。多くの場合、山の表面に緑泥石ができやすい(目印になる)。

アホー石 Ajoite …銅を含む。地上で1か所の産出(アフリカ)。

パパゴ石 Papagoite …銅を含む。

ガーデン水晶(庭園水晶)…生成過程で鉱物などの夾雑物が取り込まれたもの。

カテドラルライブラリー・クラスター…双晶形成。 ○ ヒマラヤ水晶

『ヒマラヤ山魔法の石』と呼ばれ、チベット密教の高僧たちも大切に身につけている。

○ ジラソル…半透明な乳白色水晶。 ミルキークォーツで、 大変細かい針状の結晶を含むものをジラソルという。 ? 有色水晶-発色には天然の放射能が関与。紫、煙水晶が普通で、他は特殊。

○ 紫水晶(アメジスト)…微量の鉄イオンによる。

○ cf. ドックティース・アメジスト?、ラベンダー・アメジスト?

○ cf. ファントムアメシスト

× 煙水晶(スモーク・クォーツ)…微量のアルミニウム・イオンによる。

あるいは鉄と放射能によるとも。

白い水晶にコバルト60の放射線を照射して人口着色しているが、

根元の方がアルミニウムが少ないために白く残り、鑑定できる。

× (黒水晶(モリオン)…さらに、とも?)

○ 黄水晶(シトリン)

天然は少なく、出回っているほとんどは紫水晶を加熱処理して変色させたもの。

○ 虹入りシトリン・クォーツ…黄色は含有した鉄分の影響。 ○ 紅水晶…紅石英(ローズ・クォーツ)は各地のペグマタイトで産出するが、紅水晶では高価。

アベンチュリン…緑色の雲母が入っている。

○ cf. グリーン・アベンチュリン? ピーチ・アベンチュリン?

○ cf. イエロー・アベンチュリン?

レモン水晶…硫黄が入っている。珍品。

cf. 茶水晶

○ ルチル・クォーツ

○ 玉髄(カルセドニー)Chalcedony 石英の顕微鏡的な結晶(ただしb軸方向に伸びている)が集合して塊状になっているもの。

○ 瑪瑙(アゲート) Agate …玉髄の中でも、紅色になったり縞模様があって美しいもの。

レッド・アゲート。 微量の鉄分の影響による。縞は水溶液中から周期的に沈殿していくためと考えられている。

今は、染料を浸透させて玉髄を任意の色に着色する技術が広く使われ、瑪瑙との区別は曖昧。

イダー・オバーシュタイン(ドイツ)-瑪瑙がとれ、世界一の宝石の町となっている。

○ cf. オニキス(縞瑪瑙)、クリソプレーズ(緑玉髄)

○ cf. レース瑪瑙、ブルー・レース

○ cf. ブルー・アゲート?、モスアゲート(苔瑪瑙)?、

○ cf. グリーンモスアゲート、ツリーアゲート?

○ cf. カーネリアン(紅玉髄)、ツリテラアゲート?

○ cf. ボツワナ・アゲート、アプリコット・アゲート

碧玉(ジャスパー)jasper

不純な石英で酸化鉄などが混じり赤、緑、褐色などに色がついているもの。

○ 血石 Bloodstone …インド産の碧玉の一種。暗緑色の生地に赤色の斑点が入る。

不純物のために着色した石英に対してつけられた特別な名称は山ほどある。

○ レオパードスキン・ジャスパー?、マホガニー・ジャスパー?、レッド・ジャスパー?

○ ピクチャー・ジャスパー?、ダルメシアン・ジャスパー?

○ レインボー・ジャスパー?、プレシェイティッド・ジャスパー

「風景の碧玉」…フェルスマン(ロシアの鉱物学者)が『石の思いで』で述べたオルスク地方の碧玉。

ハーキマー・ダイヤモンド…ハーマキーはニューヨーク州にある。

ころっとした完全結晶で、光輝が強い。水晶中の穴がコールタール様の有機物質で黒く染まっている。

採掘時のショックで晶洞からはずれやすく、母岩付き標本は接着したものがほとんど。

不思議な点や面白いことがたくさんあり、一冊の本にもなっている。

○ 両剣水晶…両端が尖ったもの。

○ エレスチャル水晶(骸骨水晶)…スケルタス・クオーツ。

ハーキマー水晶の様にDT(両錐)で柱面が非常に短いタイプの結晶が多い。

山入水晶に似ているが、内部に層が幾層も立体的に重なっているのが特徴。

高温石英(β石英)

石英を577度以上加熱すると、結晶構造が変化して高温石英になる。

577度に温度が下がると瞬時に普通の石英に戻る。標本のものは高温石英の仮晶となる。

高温のマグマから直接品出する火山岩中で生育される。

高温状態で原子(イオン)が自由になり結晶構造の対称性が高くなり、

三方晶系であったものが純六方晶系的になり、三角形の大きさが揃ってくる。

また、柱面が短くなり、ほとんどなくなってしまう。

鱗珪石 Tridymite SiO2

温度が高いと石英に代わりに鱗珪石ができる。6角薄板状の白い結晶。

方解石の形に似ている。

方珪石(クリストバル石)Crist0balite SiO2

クリストバライト。高温状態でできた鉱物。肉眼的な個々の結晶になることは稀で、塊状。

一つには、不思議に低温生成の鉱物であるオパールの塊状の中に見られる。

オパールは不安定で、方珪石、次いで石英へと転化していく-Opal CT(方珪石)。

一方に、黒曜石中に灰白色のボールが入っている-高温型の方珪石。

急冷されて、石英にならず、方珪石にとどまっているもの。

コーザイト SiO2

-ルチル系-

○ルチル(金紅石) TiO2

チタン鉄鉱とともにチタンの鉱物中に普通に産出量が多い。

結晶は小結晶で双晶になりやすい。ただし、米ジョージア州では巨大結晶を産出。

針状にもなりやすく、黄褐色ないし金黄色で強い光沢を示す。

針状結晶の平行集合体が2回双晶すると、約60度で交わり、針で織ったすだれのようなパターンになる。

屈折率が最高2.9と大変高く、ダイヤモンドを上回り、硬度も高い。

スター石(スター・ルビー、スター・サファイアなど)の原因をなしている。

中心に赤鉄鉱があってに大きいものを、「太陽」ルチルと称する。

エピタキシー…赤鉄鉱の結晶とルチルの結晶とは関連性があり、その中の方位の決まり。

○錫石(スズイシ) SnO2

錫の鉱石鉱物。褐色で半透明、粒状ないし小さな結晶。硬く劈開がなく、少し透明感がある。

風化に強く重たいので、砂鉱として二次的に濃集されたことがあった(流れ錫)。

今や錫は値がつかないほど安価だが、錫が一番重要であったのは青銅時代、日本では弥生時代。

青銅は錫と銅で造られ、錫は産地が少なかった。

20世紀後半にステンレスが安価に製造され、これにプラスチックが加わって凋落の一途を辿った。

ボリビアのように錫鉱の輸出で賄っていたいた国は大打撃を受けた。

花崗岩のマグマが堆積岩の中に貫入する時に生成されるグライゼンと呼ばれる鉱化作用で造られる。

木錫(モクシャク)…一定の場所に濃集された流れ錫は、層状、ぶどう状、腎臓状をなすが、

その中で、木目のような層をもつもの。

軟マンガン鉱 MuO2

-酸化テルル鉱系-

酸化テルル鉱(テルル石) TeO2

黄色透明の板状結晶。板に平行な完全な劈開を持ち、やや強いガラス光沢を示す。希産種。

テルル酸基あるいは亜テルル酸基が、更にその他の元素と化合して鉱物を造り、20種類以上ある。

パラテルル石…同じ化学組成を持ち、正方晶系。灰色で、結晶はほとんどない。

-エイスイ石群-

エイスイ石 TiO2

-鉄マンガン重石系-

鉄重石 FeWo4

黒くて重いタングステン鉱物。タングステン酸と鉄あるいはマンガンと結合。

鉄とマンガンはお互いに置換され易く連続的に変化。

元素の割合が鉄80~100%のもの。

板状の結晶ないしその平行集合体になって、主に石英中に産する。一方向の完全な劈開。

○鉄マンガン重石 (Mn,Fe)WO4

黒くて重いタングステン鉱物。鉄重石とマンガン重石との中間。

現在の分類法では種ではないが、天然に産出するもののほとんどは鉄マンガン重石。

板状の結晶ないしその平行集合体になって、主に石英中に産する。一方向の完全な劈開。

マンガン重石 MnWO4

元素の割合がマンガン80~100%のもの。

-ユウゼン石系-

×ユウゼン石 (Y,Ce,U,Pb,Ca)(Nb,Ta3Ti)2(O,OH)6

×サマルスキー石 (Y,U,Ca)(Nb,Fe)2(O,OH)6

花崗岩ペグマタイト中に産する代表的な放射能性の希元素鉱物。

鉄をより多く含み、弱い磁性をもつ。黒色の板柱状の結晶。

ウランとトリウムの含有量はフェルグソン石を上回り、放射能もより強い。

1847年にロシアの鉱山技師サマルスキーに因んで命名された。

オンネレード石…サマルスキー石とコルンブ石が平行連晶的に集合したもの。

×ユークセン石 (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6

花崗岩ペグマタイト中に産する代表的な放射能性の希元素鉱物。

チタンを多く含む。黒色の板柱状の結晶。

ウランとトリウムの含有量はフェルグソン石を上回り、放射能もより強い。

1840年に、沢山の元素があることから、ギリシャ語の「客好き」という言葉から命名された。

-フェルグソン石系-

×フェルグソン石 (Y,NbO4)イットリウム

ニオブとイットリウムを主成分とする希元素鉱物。

希元素鉱物として、コルンブ石と並び、代表する鉱物。

19世紀に、これらの鉱物によって、カドリウム、イッテルビウム、ネオジムなど

多数の新しい元素(希土類元素)が発見された。

やや尖った柱状結晶で、黒褐色でわずかに透明、樹脂光沢をもち、硬い。

副成分としてトリウムとウランを含むため放射能があり、

コルンブ石より強く、サマルスキー石よりも弱い。

大部分は放射能により結晶構造が破壊され、ほとんど非晶質の状態。

アルゴン・ガス中で加熱すると結晶状態がもどる。

1826年にスコットランドの物理学者ファーガソンに因んで命名された。

-閃ウラン鉱系-

×ホウトリウム鉱 ThO2

×閃ウラン鉱 UO2

E.MxOy化合物 M:O<1:2

F.水酸化物

硼酸石 B(OH)3

-ギブス石群-

ギブス石 Al(OH)3

水酸化アルミニウムの鉱物。別称:目玉石。普通、塊状。

熱水変成を受けた岩石、あるいはほとんど常温で岩石が風化された時にできる。

○ 活発な風化作用が起こるとボーキサイトができ、その中の豆の殻のようなもの。

-ダイアスポア系-

ダイアスポア(シアスポア) α-AlOOH

○褐鉄鉱(リモナイト) Limonite

天然の錆。鉄の水酸化物は自然の鉄錆で、分布は広い。普通は褐色の塊状や土状。

各地でいろいろな名前がつけられたが、19世紀に「褐鉄鉱」に統一された。

20世紀後半になって、一番普遍的な種類を「針鉄鉱」、

その次に自然界に見られうものを「鱗鉄鉱」とした。

針鉄鉱も鱗鉄鉱(より低い温度でも)も、加熱で水分を失うと赤鉄鉱になる。

現在4種に区別されるが、X線解析でないと難しく、野外名として残る。

針鉄鉱 Goethite α-FeO(OH)

ゲーテの名が冠せられた鉱物。

ゲーテは地質学方面の論文もあり、ドイツで鉱物学会が創立された時、会員に推挙されている。

鱗鉄鉱 FeO(OH)

原名はギリシャ語の「鱗」と「毛」を意味。

虹の石…一般に鉱物の色の原因は複雑で、発色には十数も原因があるといわれるが、

虹の石の場合は、酸化によって表面にできた薄膜による光りの干渉による。

Feroxyhyte …同質異像の鉱物。空気中で針鉄鉱に変わってしまう。

水マンガン鉱 γ-MnOOH

G.亜砒酸、酸化セレン、酸化テルルおよび酸化ヨード

手稲石 Cu[TeO3]・2H2O

その他

○cf. オパール SiO2・nH2O

Sio2に水が加わった鉱物で、非晶質。

メキシコ・オパールとオーストラリア・オパールが世界二大産地。

前者は、火山の溶岩の中で、固結した溶岩に珪酸分に富む熱水が作用し、

高温かつ急速にできたため、内部構造が均質で、透明度が高く、大柄な遊色が見られる。

後者は、砂岩中にあり、砂の層が地下に沈み、そこで珪酸分を含む温水の作用を受けて、

比較的低温でゆっくりでき、内部構造は不均一で透明度は低く、遊色は細かい。

○マダガスカル・オパール…最近になって見つかったもの。 ×cf. コルンブ石 (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6

希元素のニオブを含む。黒色の粒ないし結晶。

微量のウランやトリウムを含むため弱い放射能をもつ。

タンタル石よりは産出の頻度が高い。

×cf. タンタル石 (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6

希元素のタンタルを含む。黒色の粒ないし結晶。

微量のウランやトリウムを含むため弱い放射能をもつ。

cf. 方安鉱(セナルモン) Sb2O3

金属元素アンチモニーが酸素と化合した鉱物の代表。

輝安鉱などのアンチモニー鉱物が変化して二次的に生成する鉱物。

等軸晶系、正8面体。劈開はない。アルジェリア産が有名。

本来は無色、白色であるが、結晶の表面は黒ずんでいることが多い。

還元炎中で熱すると、炎の外側を青緑色に染める。塩酸によく溶ける。

1851年に初めてこの鉱物を記載したフランスの鉱物学者ナセルモンに因んで命名された。

バレンチン石…同一の化学組成を持つが、斜方晶系。灰黄色で完全な劈開をもつ。

cf. 黄安華 Stibiconite Sb3+Sb5+2O6(OH)

輝安鉱が変化して黄褐色となり、二次的な鉱物として黄安華となる。

硫黄と金属からできている硫化鉱物は地表の空気と水の影響を受けて分解していく傾向がある。

硫黄は遊離して硫酸塩鉱物を造り、金属元素は酸素と化合して酸化鉱物を造るというのが一般的道のり。

その時、それぞれ二次鉱物が造られる。

硫化鉱物の安定性では、黄鉄鉱や閃亜鉛鉱は比較的高く、輝安鉱は低い。

1832年にギリシャ語の「アンチモニー」と「粉」を意味する言葉から命名された。

ローマ石…黄安華は結晶がほとんどないため研究が遅れたが、現在では7種を越えるグループ名となり、

そのうちの一つ。立派な結晶がある。

cf. 鉛丹(光明丹) Pb2+2Pb4+O4

2価と4価の鉛イオンと酸素が結合した複合酸化物。正方晶系。

鉛鉱床の二次鉱物として産出する希な鉱物で、方鉛鉱や白鉛鉱から変質してできる。

また、坑内火災でも生じる。熱すると黒くなり、冷えると赤色にもどる。

辰砂とともに朱色の顔料であた。赤色だが、辰砂よりオレンジ色が入って明るい。

×cf. ゴム石(ウランの華)

ウランの二次鉱物は色彩が華やかで、その内の一つだが、現在は種名ではなく野外名。

閃ウラン鉱が変化したもの。橙黄色。ゴム状あるいは蠟状の外観を呈し、結晶はない。

組成のバラつきが大きく、20世紀後半に複数のウラン鉱物が混合したものとして種として否定された。

トロゴム石…ゴム石の亜種とされてきたが、

20世紀後半の電子顕微鏡などによる多数の新発見の中で、逆に独立種として昇格された。

○cf. 金緑石(クリソベリル)Chrysoberly BeAl2O4

ベリリウムとアルミニウムの酸化鉱物。硬度が高い。黄緑色、透明の美しい宝石になる。

斜方晶系なのに双晶になりやすく、六角形になりやすい(疑似6角形)。

猫目石…変種。半透明で、カボションカットすると一條の光が現れる(猫目石効果)。

○cf. アレキサンドル石(アレキサンドライト) Alexandrite

変種。クロムを含有するため、昼光下で緑色、白熱下で赤色。

名は、時のアレクサンドル皇帝に因む。

○cf. 鋭錐石(アナテース) anatase Tio2

3種あるTio2のうちの一つ。数ミリ程度の鋭い錐型の結晶。

一間黒いが、青色透明で、ときに赤褐色のものもある。

スイス以北のヨーロッパ諸国で大変人気が高い。

○cf. ビクスビ石 Bixbyite (Mn,Fe)2O3

真っ黒な立方体の光輝の強い結晶。

トーマス・レンジ(ユタ州)の研究者ビクスビィに因み1897年に命名。

その他

Ⅰ.フランクリン鉄鉱、紅亜鉛鉱、灰チタン鉱、

方珪石、クリプトメレーン鉱、板チタン石、タンタル石

Ⅱ.ブルース石、コーリンガ石、ベタホ石、緑マンガン鉱、ハウスマン鉱、

リチオフォル石(呉須土(ゴスド))、

ヤコブス鉱、方安鉱、ビンドハイム石、方トリウム石

エメラルド原石 トパーズ原石 ルビー原石 アレキサンドル石

Ⅴ.炭酸塩鉱物

(硝酸塩鉱物、硼酸塩鉱物)

二元素が強く結合したマイナス電荷の根基([CO3]-2など)が、

プラス電荷を持つイオンと結合している鉱物。

化学用語ではこのようなの化合物を"塩"という。

一般的に透明感があり、水に溶けず、電気を通さない点は酸化鉱物と似ている。

酸化鉱物と違う点は、塩酸に侵されると発泡して炭酸ガスを遊離し、溶けてしまうことと、

硬度が4以下で柔らかであること。

種類は多い方であるが、硫化鉱物や酸化鉱物よりは少ない。

硼酸塩鉱物-炭酸根の代わりに硼酸根 [BO3]⁻3 を主体とする。

わりと希産種が多く、全体の数も少ない。無色透明、白色のものが多い。日本では希産。

A.他種の陰イオンを含まない無水炭酸塩鉱物

-方解石系-

○方解石(カルサイト)Calcite CaCO3

石灰岩や大理石は方解石が集まってできている岩石。鍾乳石や石筍も同様。

特色-複屈折。つぶれたマッチ箱のように崩れる劈開がある。劈開片は透明。

塩酸をかけると激しく発泡。

マンガン方解石…ピンク色。紫外線を放射すると紅色に蛍光する。

含コバルト方解石(菱コバルト鉱)…紅色。ザイール産。

○ cf. オレンジ・カルサイト、Green Calcite、ハニー・カルサイト(アンバー・カルサイト)

菱(リョウ)鉄鉱 FeCo3

○菱マンガン鉱(ロードクロサイト) Rhodochrosite MnCo3

菱形6面体が典型的だが、6角錐状もある。完全な劈開と、軟らかさ。

インカローズともいう。中南米に多く産出するが日本ではかつて北海道や青森県で産出。

マンガン鉱は野外に放置すると表面が黒変していくが、室内では大丈夫。

カツブシ鉱…他の鉱物と混合して褐色塊状になったもの。

-苦灰石群-

○苦灰石(ドロマイト) Camg[CO3]2

苦はマグネシア、灰は石灰の意味。普通は灰白白塊状で、例外的に見事な結晶がある。

化学組成上、方解石とマグネサイトの中間だが、

イオン配列がそれらと少し違うため、別系統の独立鉱物となっている。

方解石より屈折が高く、その分強く輝く。鉄分を含むと褐色味を帯びることが多い。

マンガンを含むとピンク色になるものもある。

アンケル石 Ankerite

苦灰石と同じ組成だが、より鉄の含有量が多い。

クトナホラ石 Kutnahorite

苦灰石と同じ組成だが、よりマンガンの含有量が多い。

含コバルト苦灰石

アンケライト CaFe[CO3]2

-霰石系-

4種ともそれぞれ自分の領域を守り、ほとんど中間的な亜種はみられない。

また、それぞれ、他の成分の混入も見られない。斜方晶系。

○霰石(アラレイシ)(アラゴナイト) CaCO3

スペインのアラゴン地方に産出したことが名の由来。

方解石と同じ成分だが、六方晶系に対し斜方晶系。豆石、山珊瑚という名もついている。

貝殻、珊瑚、真珠など霰石からできていることが多い。それらは次第に方解石化していく。

タルノウィッツ石…霰石の亜種。銅を含む。名称はポーランドの産地タルノヴィチにに因む。

×毒重石 Witherite BaCO3

バリウムの炭酸塩鉱。弱い毒性。塩酸に溶ける。

斜方晶系だが双晶によって外見上は6角錐状に結晶。しばしば重晶石化のため表面が白濁。

紫外線、X線、電子線によって蛍光(オレンジ色)、および燐光現象を示し、加熱でも発光。

アルコールの炎の中でバリウムの発光(黄緑色)がある。

1790年にイングランド中部のアルストン・ムーアで鉱物学者ウィザリング Withering が発見。

ストロンシアン鉱(ストロンチアン石) SrCO3

スコットランドの南部の町スロンチアンで発見された。

主成分は町名から名付けられた新元素のストロンチウム。白色。

アルコールの炎に入れると鮮やかな紅赤色に炎を染める。

より知名度が高くなるストロンチウム鉱物の青天石より、早い発見だった。

○白鉛鉱 Cerssite PbCO3

白色がほとんどで、せいぜいアメ色。

鉛の化合物なのでずっしりと重量感がある。透明で屈折率が高いので輝きも強い。

霰石と似ており、3個の結晶が双晶をなして6角形になりやすい。

硫酸鉛鉱とも似ているが、硫酸鉛鉱は黄色、緑色など有彩色になることが多く、

白鉛鉱は炭酸塩鉱物なので塩酸をかけるとゆっくりであるが、炭酸ガスの気泡を発する。

白鉛鉱は屈折率が高いので透明なものでは文字が二重に見えるが、硫酸鉛鉱は屈折率が弱い。

B.他種の陰イオンを含む無水炭酸塩鉱物

○藍銅鉱(アズライト)azurite Cu3[OH|CO3]2

銅の鉱床の上に咲く、美しい紺青の「石の花」。代表的な産地はアリゾナ州。

昔から岩絵具として使われ、産出が少ないため高価。日本画に広く使われている。

藍銅鉱と孔雀石はほとんど成分が同じ。

孔雀石の方が安定性に優れ、藍銅鉱は孔雀化することが多く。その逆の例はなようであると。

産状は3つのタイプ

1. 結晶-色が濃く黒っぽいが、透過光では濃藍色。

2. 結晶せず孔雀石と混合-アズロマラカイト。研磨されて宝飾品に。

3. ボール状-1~3cm。割ると内部に孔雀石。アメリカでアクセサリー用に珍重されている。

○孔雀石(マラカイト)malachite Cu2[(OH)2|CO3]

含水酸基炭酸銅で、銅の二次鉱物としてできる。

風化のプロセスが天然において大規模に生じてできた鉱物。

色と塩酸によって発泡。

普通は塊状で、縞模様をもつ。アオイ科の植物 Mallow が英名の語源。

ローザ石(亜鉛孔雀石) (Cn,Zn)2(Co3)(OH)2

銅を含む孔雀石と亜鉛の鉱物の亜鉛ローザ石の中間。Zn:Cu 比は2:3~1:2。

色は青緑色。遅れて1908年に発見。原産地はイタリアのサルジニア島。

亜鉛ローザ石

C.他種の陰イオンを含まない含水炭酸塩鉱物

D.他種の陰イオンを含む含水炭酸塩鉱物

E.硝酸塩鉱物

F.硼酸塩鉱物

コトウ石 Mg3[BO3]2

ジンボウ石 Mn3[BO3]2

スイアン石 Mg2[B2O2]

硼砂(ボラックス) Na2[B4O5(OH)4]・8H2O

最も古くから利用され、硼酸塩鉱物の代表格。成分は含水硼酸ソーダで、水溶性、かつ多産する。

古くは、16世紀のドイルの有名な治金学者アグリコラの『デ・レ・メタリカ』に記載されている。

新鮮なものは無色透明、1方向に完全な劈開があり水中に溶けてアルカリ性の溶液をつくる。

金属の精錬、ガラスの製造、薬品などに、化学工業の基本原料として欠かせない鉱物。

保存がやっかい。日本では産出せず、輸入に頼っている。

チンカルコ石 Na2B4O5(OH)4・3H2O …硼砂が乾燥しすぎると結晶水を失い白濁してできる。

○ウレックス石(テレビ石)(曹灰硼石)) Ulexite NaCaB5O9・8H2O

NaとCaを含む含水硼酸塩鉱物。塩湖が干上がってできた地層中にできる。

稀に繊維状結晶が平行集合体になり、複屈折でグラスファイバー効果をもち、

下に置いた文字が上で浮かんで見える。そのためテレビ石とも呼ばれる。

カリフォルニアにしか産出しない。

○cf. 方硼石(ボラサイト) Boracite Mg3B7O13Cl

硼酸塩鉱物。斜方晶系。色は無 白 黄 緑 青 灰。

わずかながらの水に対する可溶性を持っている。

その他

○cf. マグネサイト(菱苦土石) Magnesite MgCO3

マグネシア(苦土)と炭酸の化合物で、マグネシウムの原料。

マグネシウムの化合物はしばしば苦い味をもち、そこから苦土という名が由来。

方解石、苦灰石、マグネサイトは外観が似ているが、産地の数はその順に少なくなる。

ブロイネル石…亜種。鉄を含み褐色。

○cf. アルチニ石 Artinite Mg2(CO3)(OH)2・3H2O

単斜晶系。無色透明な針状結晶で、それが多数放射状に集合して球体をなす。

絹糸状の光沢を放つ。

英名はイタリアの鉱物学者 Artini に因んでいる。

蛇紋岩が風化作用を受けたり、低温の熱水作用を受けたりした場所に生じる。

蛇紋岩中のマグネシウムと空気中の炭酸ガスと水が結合した化合物。

Ⅰ.菱亜鉛鉱、水亜鉛銅鉱、水苦土石、ルドウィヒ石

ザイベリー石、水亜鉛土、バストネス石、コールマン石、ボラサイト、

Ⅵ.硫酸塩鉱物(クロム酸塩鉱物、タングステン酸塩鉱物、モリブデン酸塩鉱物、ウラン酸塩鉱物)

硫酸 [SO4]⁻2 が主体。

透明なものがほとんどで、硬度は高くない。水に溶けやすいものがかなりある。

鉱山のズリなどで石の表面に吹き出るようにしてできている鉱物など。

注意:水で洗わない。大気中の水分を吸収して分解してしまう場合がある←ガラス容器に密閉。

A.他種の陰イオンを含まない無水硫酸塩鉱物

コウ石膏 CaSO4

重晶石(硫酸バリウム)(バライト) BaSO4

石膏に次いで重要な硫酸塩鉱物。重元素バリウムが主成分で重く、加えて結晶することが多い。

胃のレントゲン検査の時の硫酸バリウムと同じ成分。

バリウムは1770年代にスウェーデンの化学者シェーレとガーンが発見、ゲーテも一役買っていた。

オークストーン…樹木の化石に見える重晶石。

○ 砂漠のバラ…板状結晶が集まってバラの花のように見えるもの。

× 北投石…重晶石の亜種で、少量の鉛を含み、弱い放射能をもつ。

明治39年に九州の鉱物研究家、岡本要八郎(著書『福岡県鉱物誌』がある)が台湾に赴任して

いた時に北投温泉で発見。玉川(渋黒)温泉でも発見され、天然記念物として採取禁止となる。

温泉の沈殿物として層状に堆積、細かい結晶も見られる。

B.他種の陰イオンを含む無水硫酸塩鉱物

明(ミョウ)礬石 KAl[(OH)6|(SO4)2]

C.他種の陰イオンを含まない含水硫酸塩鉱物

○胆礬(タンバン)(硫酸銅)Chalchanthite Cu[SO4]・5H2O

三斜晶系。青色。ふつうの形はつらら状。青い鍾乳石ともいわれる。

もろくてすぐ壊れ、保存が難しい。

水溶性のため水洗いは不可。また湿らせても乾燥させてもいけない。

英名 Chalchanthite は「青い銅」で、まさに銅の青い花。

リョクバン Fe[SO4]・7H2O

○石膏(含水硫酸カルシウム、ジプサム)Gypsum Ca(SO4)・2H2O

3つの産出形態

1. 結晶状…斜めに切った短冊状、双晶による矢筈状。

2. 繊維状(繊維石膏)…優美な絹糸光沢。

3. 塊状(雪花石膏)…細かい粒子が緻密に集合。大理石より透光性に優れ、ランプや燭台に利用。

焼石膏(バサニ石)…加熱して結晶水を飛ばしたもので、デッサンの石膏や白墨、ギブスとして使用。

○ 透石膏(セレナイト)Selenite …透明な板状で、板ガラスの代わりに使用。「聖母マリアのガラス」と言われた。

硬石膏(アンハイドライト) Anhydrite CaSO4

水を必要としない結晶構造をしている。洋名の Anhydrite は「無水物」を意味する。 重晶石や天青石と同系で、性質も似ている。石膏より硬く、劈開は3方向。 地質時代の海や湖が干し上がって場所で、あるいは熱水鉱床中で、海底の熱水噴出孔で産出する。 ○ エンジェライト

D.他種の陰イオンを含む含水硫酸塩鉱物

E.クロム酸塩鉱物

F.モリブテン酸塩鉱物およびタングステン酸塩鉱物

ウルフェナイト Pb[MoO4]

灰重石 Scheelite Ca[WO4]

重石はタングステン鉱の意味で、灰はカルシウムのこと。タングステン鋼の原料。

紫外線で青白く発光。タングステン鉱石と同様、電球のフィラメントなどに利用。

タングステン元素の発見はスウェーデンの化学者シェーレによって灰重石で発見され、

英名もシェーレにに因んでいる。

その他

○cf. 天青石(セレスタイト) Celestine SrSO4

ストロンチウムの鉱物。無色あるいは特有の淡い灰青色。

重晶石が板状の結晶が多いのに対して、a軸方向に伸びた柱状になりやすい。

炎色反応は美しい赤。花火の赤色にストロンチウムが使われている。

軟らかいので取扱いには注意が必要。

重晶石、天青石、硫酸塩鉱の3種は同じタイプの結晶をもち、プラス・イオンとしてそれぞれ

バリウム、ストロンチウム、鉛が主役を演じているが、イオンの大きさが類似し互換性がある。

よって、3種の鉱物は中間的な組成をもちうる。

含バリウム天青石、含ストロンチウム重晶石、北投石など。

○cf. 青鉛鉱 Linarite PbCu(SO4)(OH)2

美しい青色。藍銅鉱より色彩が明るく軟らかい。塩酸に浸すと表面から白濁。

なお、藍銅鉱を塩酸に浸すと、ゆるやかに発泡して溶ける。

鉛と銅の鉱床の二次鉱物の一つ。

そのような鉱床の上部を二次富鉱帯と呼ぶ。

その他 Ⅰ.ブロシャン銅鉱、硫酸塩鉱、鉄明バン石、紅鉛鉱、モリブデン鉛鉱、

前出(鉄重石、鉄マンガン重石、マンガン重石)

Ⅱ.エトリング石、鉄毛バン、苦土毛バン、アントレー鉱、青針同鉱、デビル石

、 サーピエリ石

Ⅶ.燐酸塩鉱物(バナジン酸塩鉱物、砒酸塩鉱物)

燐酸根 [PO4]⁻3 を主体。燐の単体は不安定なので、ふつう燐酸基[PO4]として存在する。

燐酸基と砒酸基[AsO4]イオンは大きさが似ていて、電荷が等しいため、

お互いに交換することができる。

さらにバナジン酸基[VO4]も、それに準ずる。

緑鉛鉱、ミメット鉱、バナジン鉛鉱は、それぞれ燐酸塩、砒酸塩、バナジン酸塩鉱物であるが、

結晶構造の基本形に変化がないため、成分は異なるものの、結晶の形などがよく似ている。

生物界と関連の深い鉱物-骨や歯の成分、動物の遺体。

大多数は透明感があり、硬度が6以下、水に溶けないものが多い。

無色、白色もあるが、わりとカラフル。

鉱物の数はかなり多いが、日本に産するものは比較的少ない。

砒酸塩鉱物-毒物の砒酸の化合物だが、大多数は水に溶けにくいので危険ではない。

なかには水に溶け亜砒酸を生ずる方砒素石などがあり、舐めない方がよい。

燐酸塩鉱物と性質が似ていて、カラフルなものが多く、

紅(コバルト華)、緑(ニッケル華)、黄(アダム鉱)などが美しい。

A.他種の陰イオンを含まない無水燐酸塩鉱物

×ゼノタイム Y[PO4]

褐色の板状結晶ないし先端が斜めに切れた柱状結晶。褐色で少し透明感がある。

燐酸イットリウムを成分とする。花崗岩ペグマタイト中に産出。

ウランやトリウムを少量含み放射能をもつ。コロンブ石よりも強く、閃ウラン鉱よりは弱い。

ペグマナイト中で放射能により長石を赤くし石英を黒く変色させる。

×モナズ石 Ce[PO4]

屋根の低い角錐状に結晶。淡褐色、灰緑色、黄緑色など。

重く分解されにくく、岩石が風化されて分離し、川や海の作用で一定の場所に濃集、堆積する。

燐酸セリウムを成分とする。花崗岩ペグマタイト中に産出。

ウランやトリウムを少量含み放射能をもつ。コロンブ石よりも強く、閃ウラン鉱よりは弱い。

ペグマナイト中で放射能により長石を赤くし石英を黒く変色させる。

セリウム族の希土類金属の混合物が採取され、ライターやガスコンロの着火材料、陶磁器の接着剤に。

B.他種の陰イオンを含む無水燐酸塩鉱物

ルリ(瑠璃) (Mg,Fe〃)Al2[OH|PO4]

-燐灰石-緑鉛鉱群-

○燐灰石(弗素燐灰石)(アパタイト) Ca3[F|(PO4)3]

燐酸カルシウムに弗素が加わった鉱物。元来、無色・白色、微量成分により様々な色彩をもつ。

弗素の代わりに塩素、炭酸基、水酸基が主成分として含む燐灰石もあり、それぞれ独立した種類。

動物の骨や歯の主成分である水酸燐灰石など。人間の体の中に燐灰石を合成する機能がある。

弗素燐灰石や塩素燐灰石は金属鉱床中、ペグマタイトの中などに産する。ただし、後者は希。

炭酸水酸燐灰石や炭酸弗素燐灰石は、グアノなど堆積性の燐灰石鉱床に。

グアノ:鳥類の排泄物が集まったもの。

燐灰石ボール…炭酸水酸燐灰石が多いが鉄分を含む。

○緑鉛鉱(パイロモーファイト) Pb5[Cl|(PO4)3]

結晶は6角柱状。母岩に群生。塩素燐灰石のカルシウムを鉛で置き換えたもの。

方鉛鉱などの鉛鉱床の上部の酸化帯にできる二次鉱物。

褐鉄鉱を母岩とし、白鉄鉱を伴って産出することが多い。

○×ミメット石 Pb5[Cl|(AsO4)3]

鉛の鉱物で緑鉛鉱に似ている。ギリシャ語でイミテーションの意味。燐酸の代わりに砒酸。

6角柱状ないし板状の結晶、ぶどう状になることもある。黄色系が基本で、オレンジ色や褐色も。

カンビ石…亜種。砒酸基の一部が燐酸基になっている(燐酸基の方が多くなると緑鉛基)。

名称は、ギリシャ語で「曲がった石」の意味が由来

カツエン鉱 Pb5[CL|(VO4)3]

C.他種の陰イオンを含まない含水燐酸塩鉱物

○藍鉄鉱 Fe'3〃[PO4]2・H2O

ルドラム石 Fe'3〃[PO4]2・4H2O

スコロド石 Fe'〃[AsO4]・2H2O

叩くと特有のニラのような臭気を発する。昔は葱臭石(ソウシュウセキ)と呼ばれた。

D.他種の陰イオンを含む含水燐酸塩鉱物

×燐灰ウラン鉱 Ca[Uo2|PO4]2・10(12-8)H2O

×カルノウ石 K2[(UO2)2|V2O3]・3H2O

ウラン鉱の筆頭格。黄色。水中に溶けているウランとバナジウムが結合。 1899年にフランスの鉱山技師カルノーに因み命名、発表された。 ウランの化合物は黄色のものが多いので「イエロー・ケーキ」と呼ばれ、目立ち一種の警戒色。 ○cf. トルコ石(ターコイズ) CuAl6(PO4)4(OH)8・4H2O

トルコ石というのはグループ名であり、6種ある。

結晶は非常に稀で、普通は塊状ないし皮膜状。

空色は銅のための発色。鉄が混在すると黄色味が増す。

歴史的にはペルシャ産がトルコを経由して地中海方面へ持ち込まれたための命名。

現在はアメリカのアリゾナ州とメキシコが主力産地。

ラピス同様、昔から様々な偽物や処理品が出回っている。ほとんどは白色のトルコ石に、

樹脂処理。摩擦すると樹脂の香りがする。宝飾用のものはほとんど樹脂処理。

鉄トルコ石…Fe>Cuで、青味を失って緑か黄緑色。銅は2個の鉄に置き換わることができる。

ファウスト石…銅の代わりに亜鉛が主成分で、緑色。

その他

×cf. アダム鉱 Zn2(AsO4)(OH)

亜鉛と砒酸と水酸基から成る。普通は黄色、黄緑色。

メキシコ産が代表だが、名は、標本を研究用に提供した発見者のチリの鉱物研究者アダムに因む。

紫外線下で黄色の強い蛍光を発光する。緑色(銅による)や紫色の変種は蛍光しない。

1個1個の結晶で生えたり、柱状結晶が集合して球状になっちたりする。

含銅アダム鉱…亜種。一部亜鉛が銅に置き換わるが、銅が少ない。濃草緑色で、蛍光しない。

一般に、亜鉛は蛍光を促進し、銅は減退させる傾向がある。

因みに、アダム鉱の亜鉛の大半が銅に置き換わると、オリーブ銅鉱になる。

含コバルト・アダム鉱…亜種。高貴な紫色透明の結晶。希産種で高価。

Eveite…新種。1970年にスウェーデンで発見された。マンガンを主成分とする。リンゴ緑色。

cf. 銀星石(ブラジル石) Wavellite Al3(PO4)2(OH,F)3・5H2O

主成分は燐酸アルミニウムとと水。かなり低温条件下で生成。緑色、空色、黄色と種々の色がある。

針状の結晶が集合して放射状になり、劈開がある。

英名は発見者、英国の医師ワーベルに因む。

cf. 天藍石 Lazulite (Mg,Fe)Al2(PO4)2(OH)

青い石の意味。4種からなるグループ。鉄天藍石は、Fe>Mg。

岩塩の産地「塩の町」ザルツブルクの広大な渓谷ザルツブルガー・ラントのもが有名であった。

cf. トリフィル石 Li(Fe,Mn)PO4

洋名はギリシャ語で「三人家族」を意味し、リチウム、鉄、燐酸基がほぼ1:1:1。

燐ペグマタイトの中で最初にできる鉱物。普通は塊状。劈開があって長石に似た形に割れる。

色は帯灰青色ないし灰緑色で、風化されると黒くなる。マンガンが増すと黄褐色、サーモン色に。

化学的に不安定で、他の燐酸塩鉱物に変化しやすく、燐酸塩鉱物の元祖的鉱物。

リチオフィル石…主成分の鉄の代わりにマンガンが入った別種。トリフィル石と連続。

○cf. 紫石(パープライト、紫鉱) Purpurite (Mn,Fe)PO4

リチオフィル石が酸化作用(風化作用)を受けて二次的にできる鉱物。

リチウムが逃げてマンガンが2価から3価に変化。なお、トリフィル石から変わったものはヘテロ石。

メタリックな紫色はマンガンのイオンによるらしいが、黒褐色に変化しやすい。

リチオフィル石より硬度が低く、劈開も弱くなっている。結晶はなく、常に塊状。褶曲模様がある時も。

×Cf. 毒鉄鉱 KFe4(AsO4)3(OH)4

結晶はミクロサイズ。結晶水を含み、主成分はカリウム。色は緑、褐色で、形は菱沸石に似ている。

硫砒鉄鉱の酸化帯で褐鉄鉱の中に出てくるのが代表的。

×cf. ラベンダー石 NaCaCu5(AsO4)Cl・5H2O

銅の砒酸塩鉱物で、青色。

ドイツでドイツの鉱物学者がとチリでアメリカの鉱物学者がそれぞれ発見、命名したが、同じ命名。

×cf. チロル銅鉱 Tyrolite (Tirolite) Ca2Cu9(AsO4)4(OH)10・10OH

チロル渓谷が原産地。銅鉱床の二次鉱として産出。砒酸基を含む。

爽やかな青色。一方向に完全な劈開面が真珠光沢。

○cf. アンブリゴ石(アンブリゴナイト) Amblygonite (Li,Na)Al(PO4)(F,OH)

劈開の角度に着目してギリシャ語の「鈍角」から命名。

ペグマタイトに産する燐酸塩の初生鉱物。無色。モンブラ石より弗素の方が多い。

リチウムと燐はペグマタイトの中で行動を共にすることが多い。

珪酸塩鉱物に比べ燐酸塩鉱物は風化されやすく、表面が溶けて象皮状になる。

[注意!] その象皮状の風化面にウランを吸収し、紫外線で緑色に蛍光したりする。

cf. モンブラ石(モンテブラサイト)Montebrasite (Li,Na)Al(PO4)(OH,F)

アンブリゴ石と外観、性質、産状が同じ。フランスの産地名から命名。

ペグマタイトに産する燐酸塩の初生鉱物。無色。アンブリゴ石より水酸基の方が多い

cf. モットラム石 Mottramaite Pb(Cu,Zn)(VO4)(OH)

バナジン酸塩鉱物。バナジウムはチタンとクロムの間で、基はVO4。雛色 siskin-green。

[注] 砒酸基AsO4と大きさや性質が似ているため互換性のある場合がある。

[注] 稀であるが、バナジウム・イオンは他の価数をとる化合物も知られている。

デクロワゾー石と兄弟関係があり、銅と亜鉛のどちらが多いかで連続している。

モットラム石は銅の方が多い。

1876年にイングランドの産地モットラム Mottram に因み命名・発表された。

○cf. カコクセン石 Cacoxenite (Fe,Al)(PO4)17(OH)12O6・75H2O

結晶水を含む燐酸塩鉱物。割ると内部は放射状の結晶体で黄金色によく光る。

細かいので気づきにくく、原名がギリシア語で「見つかりにくいもの」の意。

○×cf. デュランゴ石 Durangite

Na, Alにフッ素を含んだ砒酸塩鉱物。

大変光輝の強い黒色の結晶でチカチカと輝いている。

その他

Ⅰ.バリッシャー石、ストレング石、コバルト華、ニッケル華、×燐銅ウラン鉱

Ⅱ.ブラジル石、ロックブリッジ石、ラドラム鉄鉱、コニカルコ石、

オリーブ銅鉱、レグランド石、デクロワゾー石、フェナス石、

cf. クロム酸塩鉱物、タングステン酸塩鉱物、モリブテン酸塩鉱物、バナジン酸塩鉱物、テルル酸塩鉱物

普通これらはそれぞれ独立して扱われるが、お互いが似ており、鉱物の数も少ない。

美しい色彩と結晶を持ち、希産であるため高価である。硬度はあまり高くなく、脆い傾向。

灰重石(タングステン酸カルシウム)

モリブテン鉛鉱(モリブテン酸鉛)

バナジン鉛鉱(バナジン酸鉛)

手稲石(含水亜テルル酸銅)

太陽石 月長石 杉石 珪孔雀石

Ⅷ.珪酸塩鉱物

珪酸根 [SiO4]⁻4 が主体。鉱物中、最も種類が多い

。 珪酸四面体-珪酸根は酸素4個に珪素1個で、いずれも電離してイオンになっている。 珪酸四面体の連結の程度は、高温から低温に至る鉱物生成条件の変化の流れとしてとらえられる。

高温のマグマから直接結晶する場合は珪酸四面体はエネルギー高く独立心が強い-カンラン石など。

やや温度が低下するとエネルギーの低下によって二個連結が安定になってくる-緑簾石など。

さらに温度が低下すると鎖状の連結-輝石など。その鎖が二本並列的に-角閃石など。

さらに下がり環状となり-緑柱石・菫青石など、そして雲母へ。

常温近くになると長石・沸石に。

条痕はほとんどが白色。硬度が高いため、こすっても筋がつきにくい。

A.ネソ珪酸塩鉱物

(独立のSi-O四面体[SiO4]4-よりなる島状四面体型珪酸塩鉱物)

-カンラン(橄欖)石群-

マグネシウムと珪酸からなる鉱物。

カンラン石は、専門書では独立の鉱物になっていない。グループ名。

オリーブ色をしていることから英名でオリビン、日本名で橄欖(カンラン科の植物)。

宝石名としてはペリドット。8月の誕生石。

カンラン岩はほとんどカンラン石から成る。

○苦土カンラン石(ペリドット) Mg2[SiO4]

普通出回っているのは緑色。

オリビン (Mg,Fe)2[SiO4]

鉄カンラン石 Fe2[SiO4]

黒色で、産出が少ない。

クネベルカンラン石 (Mn,Fe)2[SiO4]

テフロカンラン石 Mn2[SiO4]

-ザクロ(石榴、ガーネット)石群-

○ 石榴石(ガーネット)は、14種の鉱物のグループ名。

24面体や12面体、あるいは両方が合わさって36面体の結晶になって産出する。

石榴の果実の中の粒に似ていることから。ガーネットも同様。1月の誕生石。

灯りにかざした時、深い赤色が透けて見える。

○灰礬石榴石(グロッシュラー) Va3Al2[SiO4]3

ツァボライト…グロッシュラー(灰バン石榴石)の一種。

緑色。1975年にキリマンジャロ東方のツァボで発見。

○灰鉄石榴石(アンドラダイト) Ca3Fe2[SiO4]3

デマントイド…アンドラダイト(灰鉄ザクロ石)の一種で亜種。黄緑色系のガーネット。

ロシアのウラルで発見。1878年にイヤモンドに匹敵する光輝」を持つことから命名された。

ダイヤモンドを上回る分散度を持つ珍しい鉱物。

トパゾライト…イタリアのピーモントで発見。黄色。デマントイドと同じだが、別な亜種。

レインボー・ガーネット…アンドラダイトの変種。虹色を帯びる。まだ新しい発見。

苦礬石榴石(パイロープ) Mg4Al2[SiO4]3

○ cf. ロードライト…アルマンディンとパイロープの中間の成分で構成。

○鉄礬石榴石(アルマンディン Almandine) Fe2Al2[SiO4]3

○満礬石榴石(スペサルチン) Mn3Al2[SiO4]3

○灰クロム石榴石(ウバロバイト) Ca3Cr2[SiO4]3

Zr,TiNb,Bi珪酸塩鉱物

×ジルコン Zr[SiO4]

結晶は4角錐状ないし短柱状で、茶系統の色が多い。

希土類元素を含み、弱い放射能を帯びるものもある。

屈折率が高い。複屈折性。類似のダイヤモンドは単屈折性。

特徴…紫外線下で黄色の蛍光を発する。

ジルコンサンド…風化に耐え、比重が大きく、海岸などにジルコンの砂粒が濃集。

トリウム石 Th[SiO4]

クサビ石 CaTi[SiO4]

楔の形。1cm前後の結晶、平板状。色は黄色系、緑色系、褐色系。屈折率が高く、透明。

チタンを含有し、Titanite ともいう。モナズ石との外見的区別は難しい。

珪線石 Al6+Al4+[O|SiO4]

針状結晶が平行に集合して繊維状になることが多い。無色ないし白色。

結晶片岩や花崗片麻岩中に出ることが多い。

高温でできた鉱物なため、低温では不安定になり、白雲母などの鉱物に変わりやすい。

紅柱石、藍晶石と珪酸アルミニウムという同じ化学組成をもつ(同質異像)。

多くの同質異像の中、珪線石、紅柱石、藍晶石のセットは特に有名。

このセットは、温度と圧力によって生成領域が決定されており、

一種の地質温度・圧力計として利用される。

柱線石-常圧下では約800度以上の高温でできる。

紅柱石-800度以下の低温側で生じる。

藍晶石-約600度では約6kbar以上の高圧下でないとつくれない。

○紅柱石(アンダラサイト) Al6+Al5+[O|SiO4]

アルミニウムの珪酸塩鉱物。少量の鉄を含むため紅色を帯びる。

多色性をはっきり見せる鉱物として有名。方向によって、紅色、黄緑色に変色。

多色性-透かして見る色が方向によって変化する現象。

産状は接触変成岩とペグマタイト中が主。

藍晶石、珪線石と同じ成分だが、低圧低温側でできる。

高熱に耐え、耐熱セラミックスの原料として利用されている。

名はスペインのアンダルシアに因む。

空晶石…紅柱石の変種。ほぼ白色で長柱状になった紅柱石がホルンフェルス中にしばしば産出。

柱を輪切りにすると黒い十字形の模様が見られる。石墨などの不純物の濃集による。

ビリジン…紅柱石の亜種。マンガンを含み緑色。

○藍晶石(カイアナイト) Kyanite Al6+Al6+[O|SiO4]

紅柱石が多色性で有名であるのに対し、藍晶石は硬度の異方性で名高い。別名:二硬石。

柱状結晶の劈開面上では、柱の方向に平行だとナイフで傷がつくが、直角の方向だとつかない。

4角柱状の結晶が普通でc軸方向に伸びている。板の面に平行に劈開、その面上で二硬性を試せる。

両側の側面に縦に条痕。色は特有の藍青色、他に白に近いもの、緑色もある。

光輝変成岩およびペグマタイト中に産出。

ギリシャ語の暗青色を意味するキアノスから命名。

○トパーズ Al2[F2|SiO4]

ペグマタイト、火山岩、気成鉱床の中に産出。

柱状の結晶で縦に条線があり、それと直角の方向に劈開する。

黄玉。11月の誕生石。紅海に浮かぶSt.John's島のギリシア名が由来。

現在は産地がほとんどブラジルのオロ・プレトだけ-「インペリアル・トパーズ」。

シトリン・トパーズ…アメシストを焼いて造ったもの。

ブルー・トパーズ…放射線処理による人工物。淡くなるが天然もある。

鉱物としてのトパーズは、日本でも希に産する。ただし、無色透明、淡黄・淡褐・淡青など。

発色機構は充分に解明されていないが、結晶中の電子の状態に拠るといわれる。

無色のトパーズにX線を照射すると、シナモン・カラーを生み出す。

十字石 AlFe2O3(OH)・4Al2[O|SiO4]

十字の形で、十字軍の兵士たちがお守りとして身に付けた。

結晶しやすく、双晶もしやすく、双晶により凹凸の組み合わせで十字形ができる。

結晶の世界では、単結晶では「結晶は凸の形で囲まれており、凹の形はない」。

十字石の双晶は、直角に交わるものと、60度で斜交しているものとがある。

片麻岩、結晶片岩のような広域変成岩中に産出。風化に強い。

変成作用の温度圧力条件を示す鉱物の一つとして、岩石の研究上の意義がある。

コンドロ石 Mg5[(OH,F)2|SiO4]

ダトウ石 CaB5+[OH|SiO4]

硼素を含む珪酸塩鉱物。短柱状ないし粒状のころっとした結晶で、面の数が非常に多い。

無色透明、白、帯緑、帯黄など淡い色で、色や形に変化が多い。

ボトリオ石…ダトウ石の亜種。ぶどう状の集合体。名はギリシャ語の「ぶどうの房」に由来。

B.ソロ珪酸塩鉱物

(Si-O四面体の複結合群、[Si2O7]6-、[Si5O16]12-よりなる群構造型珪酸塩鉱物)

ソルトバイト Sc2[Si2O7]

珪酸イットリウム鉱 Y2[Si2O7]

○異極鉱 Zn4[(OH)2[Si2O7]・H2O

板柱状の結晶で、片方の先端は尖って、もう一方は平たく(異極晶)、名もその結晶の形に由来。

電気石もそうだが、異極鉱が異極晶の代表格。

亜鉛の珪酸塩鉱物で、珪亜鉛鉱よりも産出はポピュラー。無色ないし白色。別名:カラミン。

菱亜鉛鉱との区別が難しいが、菱亜鉛鉱は塩酸で発泡する。

○緑簾鉱(緑簾(レン)石) Ca2(Fe3+,Al3+)Al2[O|OH|SiO4|Si2O7]

10種からなるグループ名。また、その中の1種の名前でもある。

このグループは、簾のような外観を呈している。

種としての緑簾鉱

優しい黄緑色。グループで一番普通に産出する。

焼餅石…長野県産で、灰白の火山岩中に入っている球状の石を割ると、中に緑レン鉱が入っている。

○灰簾石(ゾイサイト)zoisite

麦藁色、淡褐色、灰色など目立たない色彩。変成岩中に入っている。

針状、柱状の結晶で、それが平行集合して簾状になっている。

特殊な例として、

タンザナイト…微量のバナジウムを含み、青紫の単結晶。1960年代にタンザニアで発見。振動に弱い。

○ 桃簾石…ピンク色。色は少量の鉄とマンガンに由来する。

○紅簾石 Piemontite Ca2(Mn3+,Fe3+)Al2[O|OH|SiO4|Si2O7]

マンガンを含み紅色。名は、1853年にイタリアのピーモントで発見されたことに因む。

紅簾片岩-紅簾石を多量に含む。中央構造線沿いに九州から関東まで日本列島を横断して分布。

美しい岩石で、地質学的の意義があり、埼玉県のものは天然記念物に指定されている。

×褐簾石(アラナイト) allanite (Ca,Ce)2(Fe2+,Fe3+)Al2[O|OH|SiO4|Si2O7]

10~20%ほどセリウムや希土類を含み、褐色で、弱い放射線をもつ。

普通は放射線のため結晶構造が壊れて非晶質的になっている。黒色ないし黒褐色不透明。

花崗岩中やペグマタイト中に柱状の結晶として産出。

英名は、イギリスの鉱物学者アラン(褐簾石の論文を発表)に因む。

ユウ簾石 Ca,AL3[O|OH|SiO4|Si2O7]

○ベスブ石(ベスブナイト) (Ca10(Mg,Fe)2Al4[(OH)4|(SiO4)5|(Si2O7)2]

名の由来は、1795年にイタリアのベスビアス火山で最初に発見されたことによる。

スカルン中に産出する典型的な鉱物。正方4角錐形と4角両錐形とが多い。

黄緑色と黄褐色が主で、透明感は一般に少ない。

カナダにはクロムを含有し紫紅色で透明な美しいベスブ石を産出する。

シプリン…亜種。銅を含有するため青色。スウェーデンの大化学者ベルツェリウスの発見。

ビリユイ石…亜種。硼素を含み、光学的2軸性。緑系の色。シベリアのビリュイ川に出る。

○ズニ石 Al12[AlO4|(OH,F)18Cl|Si5O16]

珪酸、アルミナ、弗素、塩素を主成分とする。等軸晶系で、数mm以下の正四面体に結晶。

硬度7と、結構固い。地下浅所で比較的高温な熱水交代作用を受けて弗素があれば生成される。

葉ろう石(耐火用の原料となる混合物)…ズニ石を含む。灰白色の塊状。軟らかく脂感がある。

名前はギリシャ語の「火」と「葉」に由来する。火中で葉のように曲がりながら分解するから。

C.サイクロ珪酸塩鉱物

(Si-O四面体の連結が無限に延びて鎖状[Si2O6]4-∞、および帯状[Si3O9]6-∞、[Si4O11]6-∞、[Si5O15]10-∞、[Si7O21]14-∞を成す繊維状型珪酸塩鉱物)

a.Si-O四面体の3連環状型 [Si3O9]6-

ベニト石 BaTi[Si3O9]

カットするとサファイアに似ていて、藍方石と同様サファイアよりも綺麗に感じられる、ともいわれる。

ただ、産地が1か所(カリフォルニアのサンベニート San Benito(名の由来))だけで、しかも大粒がまれ。

角閃石からなる岩石中に白色塊状のソーダ沸石があり、その中に入っている。一緒に海王石が伴う。

3角形に近い独特の結晶。ブルー。バリウムとチタンの珪酸塩鉱物。

複屈折と多色性が大きく、光りの分散が著しいため青色が揺らめいて見える。

青色はチタンのためと考えられている。蛍光鉱物としても有名で、紫外線下で鮮やかなブルーに輝く。

b.Si-O四面体の4連環状型 [Si4O12]8-

○斧石(オノイシ)(アキシナイト) Axinite Ca2(Fe,Mn)AlAl[BO3OH|Si4O12]

結晶形が斧に似ている。英名もギリシャ語の斧の意味からきている。

硼酸を含む。成分に変化があり、鉄斧石など4種知られている。よって、斧石はグループ名。

鉄斧石…一番普通に産出。一般に斧石といえば、鉄斧石を指す。

日本産で世界的知名度のある鉱物のひとつ。

結晶は硬く鋭く、時に曲がっている。化学的に強く、弗化水素にしか侵されない。

c.Si-O四面体の6連環状型 [Si6O18]12-

○緑柱石 Al2Be3[Si6O18]

結晶は6角柱状。条痕がない。ベリリウムの原料。

エメラルド…緑。「宝石の女王」と言われ、高価。着色の原因は微量のクロムを含むため。

トラピチェ・エメラルド…トラピチェはオリーブなどを絞る農具の名から。鉱砕機の名前にもなっている。

六方晶系で、更に中心に小さな六角形が入っている時もある。

光学的性質は2軸。普通のX線では普通のエメラルドとの違いはないが、

つくば市の超強力電磁波で、中に2種の緑柱石(一つは三斜晶系)が入っていることが分かった。

○ アクアマリン(藍玉)…水色。着色の原因は微量の鉄を含むため。

× モルガナイト…ピンク。着色の原因は微量のマンガンとナトリウム、セシウムを含むため。

ヘリオドール(ゴールデン・ベリル)…黄。着色の原因は微量の鉄を含むため。

レッド・ベリル…赤。着色の原因は微量のマンガンを含むため。

× ゴシュナイト…無色。着色の原因は微量のセシウムを含むため。

cf. 同じ鉄による発色でも、鉄インの結晶構造中の位置によって違ってくる。

翠銅鉱 Cu6(Si6O18)・6H2O

緑色透明ないし半透明、粒状または柱状の結晶。大きさは1cm以内。

名は「結晶を溶かして劈開が見える」という語源による。Aschrite ともいう。

緑柱石と同様、珪酸4面体が6個繋がるリング。値段はかなり高い。

バナジン鉛鉱と同様、最もアトラクティブな結晶構造標本となっている。

銅のスカルン鉱床の中でできることが多い。塩酸で侵される。

-電気石群-

○ 電気石はグループ名。熱したり摩擦したりすると静電気を帯びる(電流は得られない)。

結晶は上端と下端が異なる異極晶で、加熱による片方が+、もう一方が-になる。冷えると逆転。

硼素を含み、複雑な化学組成で、11種知られている。

鉄電気石

一番産出が多い。ペグマタイト中に黒色柱状となって産出。結晶面に平行な条痕。

苦土電気石

鉄よりマグネシウムが多い。褐色、暗緑色、黒色など。

○リチア電気石

主成分がリチウム。1個の結晶に2色あることがそう珍しくない。ウォーター・メロンなど。

透明で美しいものは宝石になる。紅色系、緑色系など様々な色彩。

紅電気石…紅色。高く評価されている。

柱面は、縦に条痕があり、きちんとした6角ではなく、丸みをもち、断面は三角形に近い。

結晶は柱を輪切りにする方向に割れやすいため、標本として出回っているのは接着品があり要注意。

○ ブルートルマリン、インディゴライト、グリーンとピンクのトルマリン。

クロ電気石 NaFe〃3Al4[(OH)4|(BO3)2|Si6O16]

リディコート電気石 Ca(Li,Al)3Al6(BO3)Si6O18(O,OH,F)

灰電気石 (Ca,Na)(Mf,Fe)3Al5Mg((BO3)3Si6O18(OH,F)4

D.イノ珪酸塩鉱物

(Si-O四面体の有限(3-6個)結合の環状体 [Si3O9]6-、[Si4O12]8-、

[Si6O18]12- よりなる環状体型珪酸塩鉱物)

a.鎖状型 [Si2O6]4-∞

-輝石族-

輝石はグループ名。代表的な造岩鉱物。劈開の方向は直交。暗緑色。火山岩に多い。

21種が独立種として扱われている。一般的なものを普通輝石と呼ぶ。

○透輝石 CaMg[Si2O6]

鉄イオンの量が少ない。その分等価のマグネシウム・イオンが増す。無色透明、黄緑色、緑色など。

○ 灰鉄輝石(ヘデンベルグ輝石)Hedenbergite CaFe[Si2O6] 単斜

鉄イオンの量が多い。暗緑色、褐色、黒褐色など。ほとんど不透明。結晶は板状、とかった先端。

サーラ輝石…透輝石と灰鉄輝石の中間。現在、種名としては認められていない。

ヒスイ輝石(翡翠、硬玉) NaAl[Si2O6]

蛇紋岩中に塊状で入っている。風化作用により分離されて川や海の転石となる。

白色が多く、クロムの混入により緑色、チタンの混入により青紫色を呈する。

縄文時代中期の古代国家<越>(国王:奴奈川姫)は、

玉(半透明緻密で彫刻に利用できる石)の採取、加工。

越の翡翠は、世界最古の産地である可能性があるといわれる。

リチア輝石

翡翠輝石と並ぶ美しい透明な輝石。リチウムというやや特殊な元素を含む。色彩はとりどり。

クンツァイト…ピンク色。見る方向によって色の濃さがかなり異なる。

○ ヒデナイト…アップル・グリーン。

エジリン(錐輝石)

ナトリウムと鉄を主成分とする。北欧にエジリン閃長岩が広く分布。

結晶は柱状なりし針状の集合体。

色は暗緑色が標準、黒色の場合も多い。マンガンを副成分とするものは赤褐色。

ノルウェーで結晶が先端が鋭く尖ったものが出て、錐輝石の名がついた。

エジリンという名前は、北欧神話の海の神エギルに由来している。

オージャイト(普通輝石)(Ca,Mg,Fe〃,Fe'〃,Ti,Al)2[(Si,Al)2O6]

頑火輝石 Mg2[Si2O6]

輝石グループの鉱物は普通は単斜晶系であるが、

マグネシウムと鉄と珪酸からなる斜方晶系の輝石もあり、その代表。

斜方晶系の輝石では、一番マグネシウムが多い。

耐火性能が優れている。白色、灰色、緑色などで透明感がある。

○ 古銅輝石(ブロンザイト)

頑火輝石の中で鉄の多い輝石。黄緑色、黄褐色。最近は種名として使われない。

cf. 菊寿石…岩手県産。針状の結晶が放射状に集合した球状。水石として珍重された。

鉄珪輝石

一番鉄が多い。

紫蘇(シソ)輝石 (Fe,Mg)2[Si2O6]

鉄珪輝石と頑火輝石の中間。薄片を顕微鏡で覗くと紫蘇の色が見えるための命名。

最近の分類法では、種名として使われていない。

○軟翡翠(翡翠軟玉)

b.帯状型

1 [Si3O9]6-∞型

-珪灰石族-

○珪灰石(ウラストナイト)wollastonite Ca3[Si3O9]

石灰岩と花崗岩質マグマが接した時に両者の反応で生ずる、いわゆるスカルン鉱物の代表。

成分の珪酸カルシウムの、カルシウムは石灰岩から、珪酸は花崗岩マグマから。

陶磁器、グラスファイバーの原料。

白色で、他の色は少ない。光沢は鈍い。劈開は一方向に完全。

ソーダ珪灰石 Ca3NaH[Si3O9]

白色治針状結晶の集合体。珪灰石にソーダ(ナトリウム)と水酸基が加わったもの。

蛇紋岩など超塩基性岩中に産出し、脈状になっている。マンガンが混じるとピンク色。

2 [Si4O11]4-∞型

-角閃石族-

角閃石はグループ名。代表的な造岩鉱物。水酸基[OH]を含む。劈開の方向は斜交。

暗色の結晶で、黒、黒褐色が代表的。深成岩や変成岩に多い。

63種が独立種として扱われている。一般的なものを普通角閃石と呼ぶ。

角張った結晶で、割ると劈開面が現れてぴかりと閃くことからの命名。

カミングトン閃石 (Mg,Fe)7[OH|Si4O11]

×透閃石(透角閃石) Ca3Mg5[(OH,F)|Si4O11]

針状ないし繊維状結晶がほぼ平行に集合。無色ないし灰色で透明感がある。

鉄分が多くなるにつれて次第に緑味が強くなり、緑閃石へと連続的に変化する。

握ると細かい針状結晶が掌に棘のように刺さり、なかなかとれない。

塊同士をこすり合わせると、その跡がオレンジ色に発行する。

Grammatite(純白、チロル地方)、Hexagonite(ピンク色、ニューヨーク州、微量のMg)

スカルン、超塩基性岩、広域変成岩などで産出。

似た鉱物に珪灰石があるが、結晶形、劈開方向が異なり、棘になりにくい。

○緑閃石(透緑閃石)(アクチノライト)Actinolite (別名:陽起石)

透閃石のマグネシウムの一部を鉄で置き換えた鉱物。緑色、暗緑色。

柱状、針状、繊維状の結晶の平行集合体として出ることが多い。

透閃石よりも一般に繊維が太く、手に刺さらない。

○ 軟玉…繊維が顕微鏡的な微小のスケールとなり、肉眼的に緑色の緻密な塊となったもの。

日高ヒスイなど。名に翡翠がつくのは、緑閃石、石榴石に属する鉱物であることが多い。

透角閃石…軟玉のうち、白色に近いもの。草餅色。

緑閃石片岩…ほとんど緑閃石からなる岩石。

アクチノ閃石 ca2(Mg,Fe〃)5[(OH,F)|Si4O11]

ホルンブレンド(フツウ角閃石)(Ca,Na,K)2-3(Mg,Fe'〃,Fe〃,Al)5[(OH,F)2|(Si,Al)2Si6O11]

藍閃石 Na2Mg3Al2[(OH.F)|Si4O11]2

ナトリウムを主成分とする一群の角閃石(アルカリ角閃石)の代表格。外観に青味を帯びる。

広域変成岩の一種の結晶片岩の中に含まれるのが典型的な産状(特に多いものが藍閃片岩)。

藍閃石を含む岩石は、低温高圧で生ずる変成岩に特徴的で、「藍閃変成岩」という言葉もあり、

岩石学では重要な鉱物。三波川変成帯、黒瀬川帯(四国南部)。

クロス閃石

藍閃石に類似、より鉄分が多い。

×リーベック角閃石(クロシドライト、青石綿)…使用禁止。

ナトリウムを主成分とする。外観に青味を帯びる。

暗青藍色、黒色およびその中間。長柱状ないし針状の結晶をしていて広域変成岩中にあるのが典型。

アスベスト(石綿)の一種として利用←禁止。

× 鷹目石(タカメイシ)(ファルコンズ・アイ)…本来のクロシドライト。

○ 虎目石(トラメイシ)(タイガーズ・アイ)…酸化作用で茶色になったもの。

赤虎目石は、加熱して更に酸化させた人工発色のもの。

○× クロシドライト・アゲート(ピーターサイト)

×直閃石…有害性が強い

大部分の角閃石は単斜晶系だが、直閃石は斜方晶系。"直"は偏光下で直消光を示すことを表わす。

Mgが多いと無色透明や白色、鉄の多いと暗緑色や褐色。針状ないし繊維状集合体のものが多い。

石綿状のものは直閃石・石綿、マスファイバー、アンフィボールなどの通称名で知られている。

石綿として最も一般的なクリソタイル石綿に比較し、柔軟性が弱く、もろい。

直閃石・石綿は、各種石綿のうちでも有害性が強いものであるという。

3 [Si5O15]10-∞型

ロードナイト Camn4[Si5O15]

イネス石 Ca2Mn7[Si5O14OH]2・5H2O

マンガンとカルシウムの珪酸塩鉱物。ドイツで発見され、今は割と珍しい鉱物。

その中では日本では産地が多い方で、金銀の鉱山の鉱床中にある。

ピンク色の繊維状結晶の集合体。粘り強く、ハンマーで打ち破るに苦労する。

次第に茶色に変色していく。名はギリシャ語の「肉の筋」に由来する。

4 [Si7O21]14-∞

バイロックスマンガン石 (Fe,Mn)7[Si7O21]

バラ輝石とほとんど化学組成が同じで似ているが、結晶だけが違い赤色で透明な結晶。

バラ石よりずっと希産。準輝石族に属する。

パイロクス鉄石…鉄置換体。月の「静の海」で発見。後、サウスカロライナや京都でも。

E.フィロ珪酸塩鉱物

(Si-O四面体の網状結合を成す層状型珪酸塩鉱物)

a.正方または擬正方層状構造をなすもの[Si4O10]4-∞

○魚眼石 KCa4[F|(Si4O12)2]・8H2O

結晶の形は正方錐形または柱状で、柱面に縦に条痕。柱の方向から見ると白く輝いて見える。

カリウム、弗素、水酸基を含むカルシウムの珪酸塩鉱物。

弗素魚眼石…弗素が多い。標本の多くがこちら。

水酸魚眼石…水酸基が多い。両者の区別は肉眼では難しい。

b.六方または擬六方層状構造をなすもの[Si4O10]4-∞、[Al,Si3O10]4-∞

-滑石群-

パイロフィライト Al2[(OH)2|Si4O10]

○滑石(カオリナイト) Kaolinite Mg3[(OH)2|Si410]

成分的にはマグネシウムの含水珪酸塩。白、淡緑、淡紅色などで、葉状にはげる。

軟らかくすべすべした石。別名:凍石、蠟石。モースの硬度計の1として有名。

印刷、薬品、製紙などで利用。特に上質な西洋紙には多量の滑石が混入されている。

-雲母群-

雲母 Mica は、カリウムを主成分とする珪酸塩鉱物のグループ名。

白雲母とく黒雲母が多量にあるのに、中間の灰色雲母はほとんど存在しない。

白雲母と黒雲母はイオン配置が違う別々のサブグループであるため。

劈開完全の見本であり、「千枚はがし」といわれる。←結晶構造が層状。

○白雲母 KAl2[(OH,F)2|Al,Si3O10]

大型のものはペグマタイト、細粒のものは片麻岩や結晶片岩に産する。

透明で、熱と電気を伝えにくい。真空管、アイロン、ストーブの窓などに利用。

ガラスと違って割れることがないため、より活用が期待されている。

絹雲母…更に微粒で、化粧品のクリームなどに利用されている。

○ クロム白雲母 Fuchsite …亜種。緑色。1842年にドイツの化学者フックスに因んで命名された。

マンガン白雲母(アラジャイト) Alurgite…亜種?。赤褐色。ギリシャ語の「紫色」から命名。

アベンチュリン…有色の雲母の細かい結晶が石英中に含まれて全体を彩色しているもの。

○黒雲母(ビオタイト) K(Mg3[(F,OH)2|AlSi3O12]

用途はあまりない。名はフランスの物理学者ビオ(1774-1863)に因む。

J.B. Biot は光学のビオ・フレネルの法則で著名。

マンガン黒雲母…亜種。褐色。

海緑石…黒雲母の風化したもので、成分にナトリウムがある。ギリシャ語の「青緑色」から命名。

蛭石…グループ名。黒雲母が風化してカリウムが抜け、そこに水分子が入り込んだもの。

加熱すると体積が膨張し、にょろにょろと10倍以上に伸びる→蛭石名の由来。

ギリシャ語でも同じ意味で、英名の由来となっている。

○リチア雲母(レピドライト)=リシア雲母=鱗雲母)

ピンク色。リチウムを多量に含むリチウム・ペグマタイト中に産出。

鱗雲母…うち、大型の結晶のもの。

金雲母

黒雲母と同じサブグループに属する。黒雲母の鉄に対し、マグネシウムが多い。

黄色、褐色、赤褐色で、劈開面が光りを反射。耐火性は雲母中で最高。

紅雲母 KLi2Al[(F,OH)2|Si4O10]

○チンワルド雲母 KLiFe〃Al[(F.OH)2|AlSi3O10]

チェコの「錫の土地」という意味。リチウムと鉄が主成分。

益富雲母 masutomilite

鉄とマンガンの置換により、チンワルド雲母と連続。

ソーダ雲母(パラゴナイト) NaAl2(Si3Al)O10(OH)2

白。白雲母の主成分のカリウム代わりにナトリウムが入っている。

ギリシャ語の「ミスリード」の意味の言葉から1843年に命名された。白雲母より真珠光沢がある。

ほとんどの場合、変成岩中に産出。

セラドン石…結晶は認められず土状といった感じ。ラテン語の色名から命名。

-モンモリロン石系-

○モンモリロン石 (Al,Mg)[(OH)2|Si4O10]

単斜。

-緑泥石群-

緑泥石(クローライト) Mg3[(OH)2[Si4O10]

緑泥石グループ名で、10種ある。英名はギリシア語の「緑色」が由来。

粘土鉱物としての産出が多い。結晶は6角あるいは3角柱状。

東北日本のグリーン・タフ(緑色凝灰岩)は微粒の緑泥石を主成分とする。

また、緑泥片岩は、主に緑泥石からなる変成岩。

ペンニン (Mg,Al)3[(OH)2|Al,Si)4O10]Mg3(OH)6

○クリノクロア(斜緑泥石)Clinochlore (MgAl)3[8OH)2|AlSi3O10]Mg3(OH)6

緑泥石グループの代表的な鉱物。別名セラフィナイト。

Mg5Al2Si3O10(OH)8、(Mg,Fe2+)5Al(AlSi3)O10(OH)8

[Mg2+5][Al3+][(OH)8|AlSi3O10]13-

•分類: フィロ-アルミノ珪酸塩 - 水酸化

•変種: 菫泥石 (+Cr,紫)

○•変種: 白泥石 (-Fe,白) Leuchtenbergite 別名:マンガン・クリノクロア

マンガン白泥石有り

•Mg => Mn: ペナント石

•Mg => Ni: Nimite

•Mg => Fe: シャモス石(系列), Orthochamosite

•劈開: なし、•晶系: 単斜•対称: 2/m, C2/m

•格子: a=5.4, b=9.3, c=14.3, β=97.1

○ 菫泥石(キンデイセキ)…クリノクロアの変種。紫紅色。

-カオリン系-

カオリナイト(カオリン)

アルミニウムの含水珪酸塩。超微粒子の集合体として産出。「粘土鉱物」の代表。

白色塊状で、吸水性があり、舌を吸いつける。特有の臭いをもつ。

陶器で有名な中国の江西省景徳鎮で、近くの高陵(カオリン)の陶土を使用していたことが命名の由来。

ディッカイト

ナクライト Al4[(OH)8|Si4O10]

-蛇紋石系-

蛇紋石(サーペンティン)はグループ名。

3種ある(アンチゴライト、クリソタイル、リザーダイト)。

蛇紋岩は蛇紋石などからできている。

蛇紋岩は地殻の深部で生成したものが、断層帯に沿って地表近くに上昇してきたと考えられている。

蛇紋岩があれば、近くに断層帯があると思っていい。

蛇紋岩は、一般的には暗緑色で透明感がなく、脂ぎった光沢とすべすべする感触をもつ。

蛇紋石は常に塊状か繊維状で、肉眼的な結晶はない。

「きなこ石」…岡谷市横川谷。黄色の蛇紋石が露出している。

諏訪湖は、中央構造線とフォッサ・マグナが交叉した湖。

○ cf. イエロー・サーペンティン

×アンチゴライト Mg6[(OH)8|Si4O10]

蛇紋岩の一種。青緑色。

×クリソタイル(石綿)

代表的な蛇紋岩の一種。繊維状。

石綿は、汚れたら火中に投ずると、汚れだけが焼失して新品になる。しかし、人体の健康に悪影響。

×リザーダイト

-ハロイサイト系-

ハロイサイト Al4[(OH)8|Si4O10](H2O)4

F.テクト珪酸塩鉱物

(Si-O四面体が三次元的の網目結合を成す三次元網目構造型珪酸塩鉱物)

-準長石-

長石に類似するが、珪酸の量が少ない。

鉱物が生ずる時に、珪酸が不足し、長石の代わりにできたと考えられている。

日本では珪酸がリッチなため、準長石の鉱物はほとんどない。

霞石 KNa3[AlSiO4]4

塩酸などに浸しておくと内部が曇って霧がかかったようになることから命名。

白榴石(ハクリュウセキ) K(AlSi2O6]

成分的にはカリ長石の代用品。高温ででき、常温では不安定になる。

24面体の結晶として産出。イタリアに多く、日本では未発見。

アンモニオ白榴石

低温でできた白濁の24面体の結晶で、樹脂光沢がある。

掘秀道氏が発見した新鉱物。

-長石族-

長石は鉱物中最も分布が広く、地殻の重量の50%を占める。

花崗岩を構成し、ペグマタイト中には大型の結晶を産する。

約20種あり、大きく二つのサブグループ(カリ長石と斜長石)に分けられている。

前者に正長石、微斜長石、サニジン、後者に曹長石、灰長石、

○正長石 orthoclase K[AlSi3O8]

氷(コオリ)長石 Adularia …亜種。白色の結晶で透明感。アルプスの名物となっている。

アルプス式脈(熱水性の脈)結晶片岩や片麻岩中を走り、その中に様々な鉱物が生じているが、

その中の代表的鉱物の一つ。名は地域のアデュラー山に由来。双晶ではマネバッハ式が多い。

アノーソクレス…正長石と曹長石の中間。

○ この中に月長石(ムーンストーン)がある。なお、斜長石系にも月長石がある。

微斜長石(マイクロクリン)Microcline KAlSi3O8

○ アマゾナイト…青緑色の微斜長石。

○サニジン(玻璃長石) (K,Na)(Al,Si)4O8

カリウムを主成分とする長石には正長石、微斜長石、サニジンの3種があり、

それぞれの結晶構造中の珪素とアルミニウムの配置が違う。

高温では2種の元素のイオンが自由で低温では席が指定されるが、

高温のマグマが急冷されて、高温の時のイオン配列が保存されたものがサニジン。

ハリ(玻璃)長石の和名も用いられている。名はギリシャ語の「板」の意味に由来。

曹長石 Na[AlSi3O8](Ab100-90,An0-10)

主成分はナトリウム。ペグマタイトに産出するのが典型。

正長石より結晶は細かい。

正長石、微斜長石の劈開面が一つの平面として輝くのに対し、

曹長石や灰曹長石では帯状に分割されている。

○灰長石(アノーサイト)Anorthite Ca[Al2Si2O8](Ab10-0,An90-100)

長石のサブ・グループのひとつ斜長石グループ(劈開角度が約86度)の仲間。

カリ長石サブ・グループが結晶状の変化であるのに対し、第一に成分の変化がある。

曹長石の主成分がナトリウムであるのに対し、カルシウムを主成分とする。

仲間に灰曹長石、中性長石、曹灰長石がある。

アンデシン (Ab70-50,An30-50)

○ラブラドル長石(曹灰長石(ラブラドライト)Labradorite (Ab50-30,An50-70)

スペクトロライトともいう。 エマーソンの言葉「人生は一片のラブラドライトの如し、

その人の光輝はある角度に至りてはじめて発揮される」

ビトウナイト (Ab30-20,An70-80)

○ダンブリ石 Ca[B2Si2O8]

硼素を含む。無色透明、光沢が強い。劈開はない。

スカルンに産し、斧石と一緒に産する。

柱石(グループ名) Scapolite

Caを主成分とする灰柱石とNaを主成分とする曹柱石があり、両者は連続している。

以前は中間種にも名前が付いていたが、現在の分類法にはない。

無色ないし白色だが、有色のものもあり、黄色系が多い。

4角柱状の結晶だが、針状、ないし柱状の集合体が普通。

風化に強く、表面が白濁しやすい。

-沸石(ゼオライト)群-

沸石はグループ名であり、52種(1996年時点)の沸石鉱物。角閃石グループ60種に近い大グループ。

珪素の一部をアルミニウムが置き換え、ゼオライト水を持つ。

含有する珪酸の量の幅が沸石中最大で、幅広い産状と共成鉱物をもつ。

珪素の比率が少ないのがソーダ沸石、中間が方沸石、多いのがモルデン沸石。

結晶形は粒状(方沸石、菱沸石)、板柱状(束沸石、輝沸石)、

針状(ソーダ沸石、モルデン沸石)がある。

沸石岩になるのは、輝沸石、斜プロチル沸石が一番で、他に方沸石、モルデン沸石の場合もある。

i) 繊維状沸石(擬正方)

ソーダ沸石 Na2[Al2Si3O10]・2H2O

1803年に5番目に認定された。ソーダ(ナトロン)が主成分、珪素の含有量は少ない。

針状の結晶が放射状に集合する。偏光は直消光。

トムソン沸石 NaCa2[Al2(Al,Si)Si2O10]2・6H2O

名は、1820年にイギリスの化学者トムソンによって発表されたことに因む。板状の結晶。

酸に侵されやすく、光学的には直消光を示す。

21の異名があるというぐらい多様な形態を持ち、鑑定が難しい。珪酸分の少ない玄武岩などに産出。

モルデン沸石 (Na2,Ca,K2)[Al2Si10O24]・7H2O

珪素の含有率が大きい。針状の結晶。毛状の沸石の代表格。名はカナダの産地モルデンに因む。

珪酸分の多い石英安山岩などの産出する。トムソン沸石と共存しない。

中沸石 Mesolite

偏光は直消光に近いが、ほとんど真っ黒。

ソーダ沸石、スコレス沸石と共にサブ・グループを成している。

主成分になる陽イオンがナトリウムのソーダ沸石と、カルシウムのスコレス沸石との中間で

ナトリウムとカルシウムが半々入っている。Meso はギリシャ語で「中」の意味。

結晶は直方柱状で、先端は4個の三角形の面で終わる。玄武岩中に産出。

スコレス沸石 Scolecite Ca(Al2Si3O10)・3H2O

偏光は斜消光(16-18度)。カルシウムの沸石で、ナトリウムは含まない。

名は、結晶の針を熱すると虫のように曲がるため、ギリシャ語の「虫」に由来。

スカルンや閃緑岩に見られる。接合詩晶が頻繁、先端に窪みができ柱面状に2方向の斜線。

ⅱ) 葉片状沸石(擬六方)

○輝沸石(ヒューランタイト) Ca[Al2Si7O18]・6H2O

結晶は板状で、板の方向に強い真珠光沢を発する。鉄分のために赤褐色を帯びることもある。

仲間に斜プチロル沸石がある。沸石岩をつくる。沸石の代表格。

○束沸石 Ca[Al2Si7O18]・7H2O

2番目に記載された沸石。名は束ねた格好になることに由来。沸石の代表格。

○菱沸石 Chabazite

沸石の独立種として最初に認知された。名は霰を意味するギリシャ語に由来。

立方体に近い菱形の結晶で、普通は無色透明。

ⅲ) 等軸沸石(擬等軸)

方沸石 Na2[Al2Si4O12]・2H2O

1801年、3番目に記載された沸石。常に24面体の粒状の結晶。

ワイケラ沸石…高温の熱水作用の場所で、白濁した結晶の沸石。

シャホウ沸石 (Ca,Na2)[Al2Si4O12]・6H2O

濁沸石 Laumontite

角柱状で先端が斜めに切れた形の結晶で、白濁。保存は水中で。

×ポルックス石 (Cs,Na)(AlSi2)(O6・nH2O n=1-Cs

1846年にペタル石と一緒に発見され、ギリシャ語の双子の兄弟に因み命名された。

無色透明な塊で、24面体の結晶。セシウムを含み、ナトリウムが副成分。

Csは1859年にキルヒホフとブンゼンによって発見され、光を電気に変える性質を持つ。

[etc.]

灰十字沸石

双晶のため常に十字型をしており、単結晶は見られない。アルカリ金属を含む火山岩中に。

重土十字沸石

双晶のため常に十字型をしており、単結晶は見られない。マンガンなどの金属鉱床の近くに産する。

ダキアルディ沸石

剥沸石 (Ca,Na2)(Al2Si6O16)・5H2O

封筒状の結晶。珪酸が58%で、中珪酸タイプと高珪酸タイプの中間。

1826年にギリシャ語の「同類」の意味で命名された。完全な劈開。

レビ沸石 (Ca,Na2K2)3(al3Si12O36)・18H2O

六角形の薄い板状。カルシウムの量が多い。菱沸石とコウルス沸石に似ていて産地も共産する。

1825年にフランスの鉱物学者レビに因み発表された。

その他

○cf.バラ輝石(ロードナイト)

マンガンの鉱物。輝石のグループではない。桜色だが、鉄分が多くなると茶色味を帯びてくる。

○cf. ぶどう石(プレナイト)

淡い緑色。ぶどう状の集合体になることが多い。半透明で、光沢はやや鈍る。

やや低温の熱水作用で生じるアルミニウム珪酸塩鉱物の一つ。

○cf.クリソコラ(珪孔雀石)

孔雀石と同じ銅の鉱物だが、成分が珪酸塩。

カオリナイトの仲間のハロイサイトに近い鉱物と推定されている。

結晶度が低く、X線的にはほとんど非結晶。

色彩が美しくても質が脆く、宝飾用に加工できない。樹脂を染み込ませて処理。

○cf.方ソーダ石

半貴石として使われる青色塊状の石。ラビスよりも色が暗いが、透明感がある。

ハックマン石…方ソーダ石の亜種。硫黄を含む。"方"は等軸系の意味。

○cf. 青金石(ラピス-ラズリ、瑠璃)

方ソーダ石グループに属する。

ラピスは石、ラズリは群青の意味。恐らく、人類が認知し利用した最古のものの一つ。

シルクロードの西半分はラビスロードといってもよい程である、と。

珪酸塩鉱物に珍しく硫黄を含む。

cf. 鉄カンラン石 Fe2SiO4

苦土カンラン石のマグネシウムを鉄に置き換えた鉱物。

暗褐色ないし黒色。耐火性が低下。

ライフー石…鉄イオンの大半が3価になったもので、酸化した鉄カンラン石とも言える鉱物。

cf. テフロ石 Mn2SiO4

海外では希だが、日本は産地が多い。

スカルン作用を受けて珪酸マンガンの鉱物が生ずる。その代表がバラ輝石とテフロ石。

帯青灰色。日を置くと、色褪せてしまう。塊状が普通。語源はギリシャ語のテフロス(灰色)。

クネーベル石…亜種。鉄カンラン石とテフロ石の中間。マンガンカンラン石ともいう。

○cf. ブラウン鉱 Mn2+Mn3+6(SiO4)O8

バラ輝石、テフロ石と並ぶ代表的な珪酸マンガン鉱。由来はプロシアの政治家ブラウン。

黒色。塊状だが、希に肉眼的な結晶(正八面体を伸ばした形)を生む。

×cf. ガドリン石 Y2FeBe2(SiO4)2O2

ウラン・トリウム含有鉱物。

無機化学の分野で権威のあるガドリン賞が、1935年にフィンランド化学会によって設定された。

メダルの表はフィンランドのオーブ大学化学科教授ガドリン(1760-1852)のレリーフ。

ガドリンは鉱物の研究に生涯をつくした人物。新元素を発見しイットリアと名付けた。

その後門下に引き継がれ、それが3種、更に10種の元素の結合であることを突き止めた。

それらをイットリウム系列の希土元素と総称。

その一つに研究の元祖を記念して、ガドリニウムの名がつけられた。

現在、ガドリン石グループは9種の鉱物を含む。

ダトー石…意外だが、9種のうちの一つ。

cf. ユークレース BeAlSiO4(OH)

フェナス石、ユークレース、ベルトラン石はベリリウム珪酸塩鉱物の三兄弟。

青い塊状。小粒で希産。名は「容易に割れる」というギリシア語に由来。

cf. ヒューム石

グループ名であり、10種あり、OHの割合で区別されるが、肉眼で識別することは困難。

コンドロ石、斜ヒューム石(産出の頻度が大)、ヒューム石、ノルベルグ(産出が一番希)石など。

cf. アレガニー石 Mn5(SiO4)2(OH)2

コンドロ石のマグネシウムをマンガンで置き換えたもの。

ヒューム石グループでマンガンを主成分とする者は6種あり、その一つ。

帯紫褐色の微粒状で透明感があり、かなり硬い。

園石(ソノイシ)…日本で発見。斜ヒューム石のマンガン置換体。

リッベ石…アレガニー石と化学組成が同じで、斜方晶系。

○cf.デュモルチェ石(デュモルチェライト) Al7(BO3)(SiO4)3O3

硼素を含むアルミニウム珪酸塩で、化学組成は電気石に、結晶構造は珪線石や紅柱石に似ている。

本らは無色だが、天然では青紫色、紅紫色などの色彩を持つ。

普通は針状や毛状の集合体として産出。紫外線で青く蛍光することがある。

名は、1881年にフランスの古生物学者デュモルチェに因む。

ムル石…1230度以上で。

ブルー・アベンチュリン…石英中ににデュモルチェ石が含まれ、青く染まったもの。

○cf.スパー石 Ca5(SiO4)2(CO3)

色をもたないが、ラベンダー色もある(布賀産)。塊状で透明感があり、ガラス光沢。

塩酸で発泡。スカルンの鉱物。

1908年にアメリカの地質学者スパーの標本の中で発見された。

日本では1970年代に岡山県の布賀で発見。布賀は日本の記載鉱物学のメッカとなった。

この頃日本新産、世界新産が続々と発見された。

○cf. ゲーレン石 Ca2(Al(AlSi)O7

塊状で、断口に樹脂光沢。稀に正方4角柱の結晶。風化により白濁しやすく、備中石に変化。

石灰岩にマグマが接触し変成作用が起こってできるスカルン鉱物の一つ。

カルシウムとアルミニウムの珪酸塩。マグネシウムによりオケルマン石と連続。中間はメリ石。

1815年にスウェーデンの化学者フックスが発表した時、同僚のゲーレンの名前を当てた。

ゲーレンは希元素ニオブの発見者として有名。

スカルン以外にカーボナタイト、キンバレー岩の中にも産する。

cf. ベルトラン石 Be4Si2O7(OH)2

フェナス石、ユークレースのベリリウム三兄弟の末弟で、小ぶり。

花崗岩ペグマタイト、タングステンと錫の鉱床に出るのが主な産状。

緑柱石が分解する時にできる。板状ないし斜方晶系の結晶で、晶洞に産出。

1875年にフランスの鉱物学者ベルトランに因んで命名。

○cf. キノ石 Ca2Cu2Si3O8(OH)4

ブルー。銅とカルシウムの珪酸塩で、発色は銅による。

1970年にアリゾナ開拓の牧師キノに因んで命名された。

同地で、小さな放射状集合体の青いアパッチ石、淡緑色の毛状集合体のギラ石も発見されている。

○cf. 杉石(スギライト) Sugilite KNa2(Fe,Mn,Al)2Li3Si12O30

1977年に山口大学の岩石学者・村上充英氏が「杉石」として発表。

その後、紫いろの塊が南ア連邦で発見された。

英名は日本名の杉石による。

○cf.チャロ石(チャロアイト) Charoite (K,Na)5(Ca,Ba,Sr)8[Si12O30/Si6O16(OH)・4H2O

美しい紫色で、絹糸光沢がある。

名前の由来は産地近くのチャラ川によるが、ロシア語のCharoは「魅惑する」の意。

1978年、ロシアの女性鉱物学者ベーラ・ロゴワの研究、論文により新種として認められる。

世界的にユニークな美しい鉱物であり、乱採択され、絶滅しかかっている。

cf. 菫青石(コーディアライト(コーディエライト))cordierite

多光性で有名。等軸晶系以外では多光性は大小あるが、菫青石が最も顕著。

紫色を帯びた青い色。しかし、90度方向を変えると黄緑色に見える。

高温型の鉱物のインド石 Indialite から変化したもという説もある。

○ ウォーター・サファイア(アイオライト)…青色だけ見えるようにカットした宝石。

○ 桜石…菫青石が雲母に変質し、更に風化して母岩から分離したもの。

菅原道真ゆかりの石として古くから知られ、天然記念物にもなっている。

○cf. ペタル石(ペタライト)Petalite LiAlSi410

リチウムが主成分。無色。古名は「葉長石」だが、長石の仲間ではない。

一方向に完全に劈開があり、葉片状に割れる。ギリシャ語の「葉」の意味から命名。

1818年にスウェーデンの化学者アルベゾンがこの鉱物によって新元素リチウムを発見。

アルベゾンは角閃石の一種アルベゾン閃石にも名を残している。

○cf. ヨハンセン輝石 Johannsenite CaMnSiO4

空色だが、次第に害われ屋外に放置しておくと黒くなる。

日本のほとんどの鉱山は採算割れで休山し、ある鉱山でひと頃副業で

空色の石をコンクリートで固め門柱用に売ったが、やがて黒ずみ失敗。

灰鉄輝石と連続、青味が減り Fe>Mn で緑味の灰鉄輝石となる。

ピンク色のイネス石あるいはゾノトラ石と共産することがある。

1938年に新しい輝石として発見され、アメリカの岩石学者ヨハンセンに因む。

○cf. ティレー石 Tilleyite Ca5Si2O7(CO3)2

単斜。淡灰黒色または白色で特徴的な劈開がある。

塩酸に発泡して溶ける特長がある。

○cf. オーケン石 Okenaite Ca5Si9O23・9H2O

無色、白色の放射集合体。ウサギの背中に触ったような感触。

一般に放射集合体に触るのは禁物であるが、オーケン石に限って触っても大丈夫。

輝石や角閃石のグループは結晶構造の基本構造は線状であるが、オーケン石は層状。

玄武岩などの火山岩の晶洞中のものが代表的な産出。代表的産地はインドのプーナ方面。

グリーランドのディスコ島で発見され、ドイツの自然研究家オイケンに因んで命名。

ネコ石 Nekoite …肉眼的な識別は困難。アルファベットの順序を入れ変えている。

○cf. カバンシ石 Cavansite Ca(VO)Si410・4H2O

青色。鮮やかな青色はバナジウムに因ると言われる。層状型。

1973年にアメリカ・オレゴン州の凝灰岩中に発見され、

主成分のCalcium、Vanadium、Siliconを詰めてCavansiteと命名された。

ペンタゴン石 Pentagonaite …同じ化学組成で結晶構造が違う。

双晶により5角形になることからの命名。

○cf. ゾノトラ石 Xonotlite Ca6Si6O17(OH)2

珪酸塩鉱物。単斜、三斜。白色絹糸光沢をした繊維状の結晶。

○cf. アグレル石 Agrellite アグレライト NaCa2Si4O10F

珪酸塩鉱物。灰白色。

蛍光鉱物だが、短波紫外線でしか蛍光しない。

○cf. 星葉石 Astrophyllite

長く伸びた葉片状の結晶が放射状に結晶。

1854年にオスロ西方のフィヨルドに浮かぶ小島で発見された。

ギリシア語に由来する Phyll は葉を意味する。

類似の6種類があり、星葉石グループをつくっている。

なお、朝鮮北部、スカンジナビア、カナダの古い大陸地塊にある霞石閃長岩

のペグマタイトは希産鉱物の宝庫。

○cf. マックスウェル石 Maxwellite

主な成分:Na Fe As F。

珪酸塩鉱物。赤、ガラス光沢。

○cf. ギロル石 (ジャイロ石) Gyrolite NaCa16(Si23Al)O60(OH)8 白色が多い。表面のみ淡緑色に色づいているものもある。 ギリシア語の「丸い、回転する」の意味のジャイロスコープから、 球体になることが多いために1851年に名付けられた。 中心から針状ないし板状の結晶が自由な空間で多数成長すると球となる。 球は、鉱物の集合形式としてはポピュラー。 Ⅰ.珪亜鉛鉱、珪灰鉄鉱、

Ⅱ.クロリトイド、オットレ石、銅スクロドフスカ石、ウラノフェン、トルトベイト石、

アルデン石、ユージアル石、チンゼン斧石、コスモクロア、

オンファス輝石、カーフォル石、バスタム石、セラン石、バビントン石、パーガス閃石

リヒター閃石、鉄ふつう角閃石、ケルスート閃石、葉ろう石、珪ニッケル鉱

セピオ石、海王石、カンクリン石、藍方石、ヘルビン

黄水晶 スノーフレーク・オブディシアン ぶどう石 バラ輝石

Ⅸ.有機鉱物

有機鉱物は有機酸塩、炭化水素、樹脂よりなる。

琥珀(樹脂)

分類のどこに?

○南部石 Nambulite (Li,Na)Mn4Si5O14(OH)

南部石は1972年報告の国産新鉱物で、原産地は岩手県九戸郡軽米町の船子沢鉱山。

その後福島県の御斎所鉱山から発見された。

近年になり、岩手県内の複数のマンガン鉱床からあらたな産出報告があった。

立川鉱山のものもそのひとつ。

蛍石 ピンク・スピネル チャロ石 レインボー・ジャスパー

前書

星、雲、石、花、虫、蝶、鳥と、普通に、ずっと興味を持ってきた。普通にというのは、多くの人たちがそうであろう一般的に、という意味である。少年の頃、誰しもそれらに興味を持ち、その好奇心は生涯を終わるまで消えることがないように思われる。心情的追懐的な面ばかりではなく、その理由の一つとして、個々人も同じく存在だから、とでも言おうか。そして、それらずべては確かに連続している。恐らく、客体として対象にしながらも、人類のあるいは一個人の主観的なものから切り離すことはできないだろう。結局、差異化、名称化は恣意的なものである。分子式でさえ。自分ながらに、短い人生の間に少しずつそれらの理解を深めてきたつもりだが、まだまだ小学生的な認識から一歩も出ていない。例えば、雲、そこには見えない風が根底にあり、つまり温度や海洋・地形なども含めた気象学があり、雨の降り方や雪の結晶まで含まれている。雲は、風を意味しながら、雪の結晶をも意味しているのだ。そう、石も、岩石と鉱物、すなわち一方に結晶、もう一方に地形、地層、プレート、プルームへと。すべての結晶はアトムであり、素粒子である。つまり、存在であり、宇宙なのだ。そしてそれが、結局はこころなのだろう。その具体的な現れとして、野山の散歩や山歩きがあるのかもしれない。

線的な中世的樹状、歴史を含めた面的な近代的階層構造、多領域を含めた立体的な現代の螺旋的多重構成、今や、四次元的に一つの視点に多重構造のすべてを収斂し透過する、そのような認識能力が必要な気がする。学問・技術の詳細多量な進歩と数多の生活品・情報過多の中、一個の人間がやれること、生きられ生きることは、シンプルでミニな方法で実存するしか道がないような気がする。そう、まず、一個の石に問い、語り合うのだ。それは、すべての感知・認識の出発点であり、到達点かもしれない。

主な参考書(通読は一冊のみ)

『鉱物概論 第2版』 原田準平 岩波全書 1957.10刊

『原色鉱物岩石検索図鑑』 柴田秀賢・須藤俊男 保育社 1964.6刊

『鉱物・岩石学入門』 W.G. Ernst 牛来正夫訳 共立出版 1970.9刊 87.3.30

『楽しい鉱物学』 掘 秀道 草思社 1990.6刊

『楽しい鉱物図鑑』①② 掘 秀道 草思社 1992.11, 97.4刊

『鉱物・岩石』 豊 遥秋・青木正博 保育社 1996.2刊

『日本産鉱物型録』 松原 聡・宮脇律郎 東海大学出版会 2006.3刊

西洋ではかつて、鉱物のコレクションは上流社会の一つの嗜みであったという。それは、宝石で装るというのではなく、ナチュラルヒストリーの一環としてであろう。音楽のように。そう、音楽は楽しみ以上に、安らぎをもたらしてはメランコリックに己を見詰める時間の流れなのだ。そして、静かに石を掌に載せ、孤独な存在を語りあうのだ。すべての存在の深い孤独を。どこかで、それらすべてが繋る。そう、画家たちはいうまでもない。顔料ばかりではない。色彩、反射する光をじっと見詰めているのだ。錬金術のではない、賢者の石を。 (2011.10.25)

斧石 桃簾石 透輝石 砂漠のバラ

後書

子どもの頃は、村のあちこちの家で床の間に大きな錦石(瑪瑙)を飾っていて、中には御幣を飾り祭ってもいた。そして、庭の奥や小屋に様々な鑑賞用の岩石がよく投げ散らされていた。時に、綺麗な色の石や光る石がよく土器と共に棚に置かれていた。記憶は遠くなったが、私も六方水晶、黄銅鉱や黄鉄鉱、方鉛鉱など誰からか何人かから貰って所持していた。

遊び場は近くの岩木川の支流である平川であったから、綺麗な石を、特に潜って競争し拾い集めていた。また川向うの石川の山も遊び場であったが、そこではニホンザリガニやサンショウウオ、栗などととに、石も探し遊んでいた。身近なところでは、大仏公園の洞穴の入口付近の急峻な岩場で、足が滑るのに注意しながら達磨石というのを探していた。あまり、いい石を見つけられなかったが。しかし、石への実際の興味はそれほどではなかった。むしろ、学校の図書室の岩石・鉱物図鑑に驚き、空想的に憧れてはいた。

ただ、夏休み冬休みには決まって大鰐町の従兄弟の家に何日か泊まって遊んでいたが、従兄弟の家は大きな水晶の塊を沢山持っていた。いつか何度か、採集に連れていってもらい、水晶の他に黄銅鉱や黄鉄鉱、方鉛鉱など採れる場所へも連れて行ってもらい、歓喜したものだった。従兄弟たちには、サワガニやカブトムシ採りにも連れて行ってもらっていたが。いまだ、大変感謝している。兄の方は同い年で、数年前に癌でなくなったのが悔しいが、弟の方は北大大学院を終えて、いま北海道教育大学のコンピューターの教授で博士だからすごい。流石。若い時から理化、地学が大好きな人だった。

私も高校に入って地学部に入部したものの、劣等感が勝り半年で退部してしまった。馬鹿だった。宇宙、地球、地質時代、地形、岩石にずっと興味があり、今も変わりないつもりではあるが。大学に入って一般教養で地学も履修したかったが、残念ながら哲学と重なり受講できなかった。哲学の方が休講の時、地学の方を聴講したものである。聴講性の時、自然地理学を受講したが、野外実習でフィールドに半日参加しただけだった。惜しかった。もっと積極的であるべきだった。中学校の臨時教師時代、理科の先生に何度も岩石の採掘に誘われていながら、引っ込み思案だった。残念だった。その頃は既に山歩きを始めていたが、高山植物と地形が主眼であった。そう、次に蝶と岩石を気にしていたのだが。なにせ、山歩きの多くの人たちがそうであるように、次第に、星座、雲と気象、昆虫、鳥、そして山スキーと関心が拡がっていき、何故かしら鉱物そのものからは遠のいていたのだ。エルンストの『鉱物・岩石学入門』を読んだのは24年も前か。翌年には偶然にも私立高校の教員に採用され、しかも、願ったりか、理科Ⅰと物理の担当なのだ。早速に天体望遠鏡と顕微鏡を購入し、後者の目的は植物の組織や細胞、プランクトンを覗くばかりではない。当然、岩石の結晶も含んでいる。ただ、結晶に関しては市販のプレパラートを購入しただけで、自らは何も作らないうちに、教員の方は首になり事務員に回されてしまった。何とも。一体、主に誰が教員能力不足、不適格と評価を下したのだろう。いまだ頭にきている思い出したくない過去。一体誰だったのだろう、それこそ教育のキョの字も知らない学識・社会体験の乏しい無知な輩だとは思っているが。今になっても、文句を言いたいが。その後、何時頃だろう、安価な小学生用の岩石、鉱物それぞれの標本は購入している。そして、子供がまだ幼い頃、鉱物標本をまた購入しては、弘大の生協で掘秀道氏の『楽しい鉱物図鑑』二冊購入いている。 いまようやくフリーになり余裕で岩石を学び直そうとしている。そうすると、まず先に鉱物が気になってしまう。いま初めてより意識的に、フィールドができない輩からネットのオークションを中心に超初心者として代表的な鉱物を入手している。小さくて安価なものばかりだが。銀河や恒星に星座が含まれているように、文学徒は、鉱物の中に神話や伝説を含めているのは言うまでもない。

ウラン、トリウムなどの放射性元素、砒素、アスベストなどを避けながら、硫酸はいいだろうと、常に手を洗い神経を使っているのは確かである。タンブルにはなぜかしら安心し、不勉強なだけに原石や岩石が少し恐い。何が含まれているか分かったものではない。福島原発事故以来、セシウムやヨウ素も気になるほど。舐めるのは厳禁。無意識的に唇を指で触る癖があるが、その癖には充分留意しているつもりである。手を洗う癖は古銭やコインで身についている。綺麗な石に触り眺めるのが醍醐味で、時にルーペで眺め光に透かしてみる。残念ながら、今、購入を止めなければいけない程に金銭的な余裕がないから、簡易対物顕微鏡さえ買えないでいる。ずっと憧れてきた道具だが。どうせ、条痕版も持っていない超初心者。手持ちはちょっとだけで充分。むしろ、記述を楽しみながら鉱物を知りたく。

○印は所有している鉱物で、みな小さく安価なものだが、母岩付きでもっているものも含む。変種、亜種を含めて、今130種ほど持っている。セットものの標本以外はほとんどネットで購入したものであり、何の鉱物だったか分からなくなったものも数個ある。また、セット物をばらして掌にいくつか載せて軽く握りしめるのを楽しみにしたものもあって、どれがどれだったか不確かになったものもある。やや大きめの原石は置き場所にも少し困るが、今何よりも放射能を出している母岩がないか気にしている。測定して安心したいものの、無念ながらガイガーカウンターもないし、よき術も知らない。ネットで放射能鉱物や放射能に関するHPをあちこち見ているが。

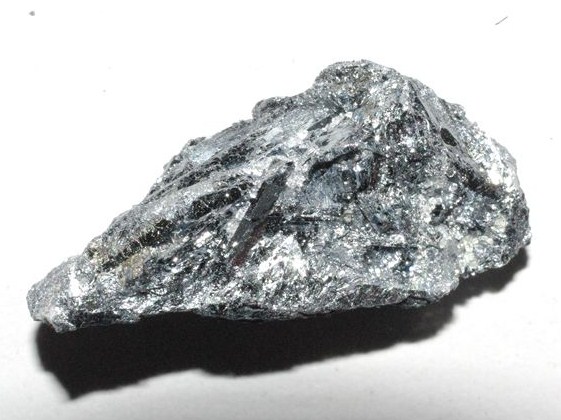

最近、菱マンガン鉱を入手したが、西目屋村の尾太鉱山のものである。約44×23×5mmのスライス標本で、綺麗なピンク色。光に透かすと何ともいえないロードクロサイト。

先日、母校の大学の大学祭をちょっと覗いてきた。自転車ですぐである。つい最近だけでも、コンサートやある学会開催の宇宙についての講演を聴きに行ったり、図書館から本を借りたり、長男のゼミの先生と面談したりと、母校を訪れる機会が多い。しかし、学際でちょうど開催していた東北哲学会には流石に覗くだけでも勇気がでなかった。その情けなさの分を含め、地球環境学科の展示等を中心に岩石・鉱物については学んできた。ずらっと並んでいる化石岩石以外は、少しでも知識を頭に入れようと各々の説明書きを丁寧に読んできた。随分勉強になった。これまでも、何度か同じことをしてきたのだが、今は大分文章をすらすらと理解できながら読んでいるつもりである。岩石を顕微鏡で覗く部屋では、原石、粉砕、研磨、顕微鏡観察までの過程を簡易体験ができ、小学生たちがはしゃいでいたのが好ましい光景だった。自分が採掘した岩石を手にしながら嬉しそうに説明している学生たちが羨ましい限りだった。

それにしても、主に店舗だが、鉱物好きたちが各々綺麗なホームページを作っているのに感心するばかり。逆に、ネットで調べると、パワーストーンばかり引っかかってくるのが閉口ぎみ。宝石や鉱石と同様、全く無関心な世界。

素粒子のファイルはもう五六年前に作っているが、打った文章で理解不十分な個所も多く、難しく、まだアップできるまでには至っていない。素粒子、常人の認識を越えた世界であり、実存志向者にとっては最も乖離した非知覚世界。実存の対極である。岩石も大凡のファイルはあるが、まだまだ未整理な状態。とりあえず、まず鉱物のファイルをアップ。

星を眺め、雲を眺め、宇宙や地球と自分の存在を考えている。花や小さな昆虫を見詰め、地球や生命のことを考え、人々のことを思う。そして、敷地には無造作にあちこち小石が散らばっているが、一つ拾い上げてはじっと見詰め、存在について問いたくなる。宇宙もそうであるように、石でさえ決して固定してはいない。常に変化しているのだ。無から何物も生じないし、しかし、知覚・認識できない無もまた存在であろう。宇宙が空いてもダークエネルギーが充満しているように、小石の密な結晶もまた空いた原子で構成されている。宇宙も堅固な一個の巨大な石なのだろう。目の前の小石は、その免れることのできない生成流転にじっと耐えているかのように、その沈黙は深く重い。

(2011.10.26)