※

赫展 第40回 弘前文化センター 2012.7.29

水彩画グループ 和っこ作品展 第4回 百石町展示館 12.7.8

並の会 絵画展 第10回 百石町展示館 2012.6.24

青森二紀グループ展 第30回 田中屋画廊 2012.6.2

岸野忠孝・福森雅武・福井一展

からなし・そさえて展 田中屋画廊 2012.5.26

須藤昭雄 絵画展 産業会館(黒石) 2012.5.26

久保田政子展 称徳館(十和田市馬事公苑) 2012.5.10

下山宣彦 油絵展 田山屋画廊 2012.4.30

岩田邦彦 絵画展 百石町展示館 2012.4.29

グループ列6人展 第8回 画廊喫茶のむら 2012.3.24

絵画グループ88展 第24回 田中屋画廊 2012.2.11

ASKA KUDO painting exhibition ギャラリー・デネガ 2011.12.4

此岸俳句会創立20周年記念俳句展展 ギャラリーRyo 2011.11.26

工藤甲人 追悼展 市立博物館 2011.11.22

大潮会東北展 弘前文化センター 2011.11.20

渓心展 第41回 代表:工藤溪舟 中三スペース・アストロ 2011.11.19

中弘教美展 第32回 ギャラリーRyo 2011.11.13

弘前錦石美石展 弘前城植物園 2011.11. 4

青森白日グループ 小品展 ギャラリー三美 2011.10.23

第7回 創 展 ギャラリー・クレアシオン 2011.10.23

第115回 国土社美術展 弘前文化センター 2011.10.16

第46回 いちだぁす会 美術展 百石町展示館 2011.10.15

成田忠則 油彩画 展 田中屋画廊 2011.10.11

第45回 弘前美術展 弘前文化センター 2011.9.18

平川市美術会 会員展 第2回 平川市文化センター 2011.4.17

絵画グループ88展 第23回 田中屋画廊 2011.2.11

『創』絵画グループ展 第5回 ギャラリー・クレアシオン 09.9.26

小山秀弘 油彩展 田中屋画廊 09.9.22

岩淵豊 個展/坂本智 個展 弘前文化センター/鳴海要記念陶房館ギャラリー 09.夏

四人展 ギャラリーRyo 08.11.9

大潮会 支部展 第28回 弘前文化センター 08.5.25

田中功 絵画展 百石町展示館 08.4.13

船水宏 油絵展 田中屋画廊 08.4.29

山崎良重遺作展 百石町展示館 07.8.18

弘前作家連盟・油彩8人展 ギャラリーRyo 07.7.22

赫展(第35回) 弘前文化センター 07.7.21

木村輝恵作品展 弘前文化センター 07.7.1

三上真嗣個展 Harappa gallery 07.6.17

船水宏油絵展 田中屋画廊 07.6.2

安田周平作品水彩画展 喫茶ひまわり 07.5.27

川口みさ子・靖人二人展 NHKギャラリー 07.5.27

弘前美術作家連盟・油彩8人展 ギャラリーRyo 07.5.27

青森二紀グループ展 百石町展示館 07.5.20

大潮会青森支部展 第27回 弘前文化センター 07.5.20

からなし・そさえて展 田中屋画廊 07.5.12・13

野の情景:佐藤柳逸展 ギャラリー三美 07.5.13

第60回 示現会青森支部展 弘前文化センター 07.5.12

佐藤柳逸・水彩画展 四季の蔵もてなしロマン館(平川市) 07.5.5

津軽美術展 黒石市市民体育館 07.5.5

岩淵金満・日本画展 田中屋画廊 07.4.29

第4回 白日グループ展 弘前市立百石町展示館 07.4.29

第4回 日象会弘南支部展 弘前市立百石町展示館 07.4.22

赫展 第40回 弘前文化センター 2012.7.29

熊谷吾良氏のまずは『魚と皿の上のイチゴ』。氏特有の超平面的な版画。魚の模様が、半纏やポロシャツの四角模様を連想させ、どこか懐かしく、またクリムトの装飾性を思い出した。そういえば、背景に多分こぎん刺しが描かれていて、そのデザインが魚の身にも浸透したようにも思われた。それにしても大きな真っ白なお皿に真赤な小さなイチゴが幾つか配置されたそのポイントの強調が爽快であった。『生きる』は、なかなか鑑賞涯のある作品。上の方で、魚二匹が水平に並んで尾びれで空いた空間に円の波の輪をつくっている。そして下方で二匹の魚が接吻でもしてるように口をくっつけ合うっている。上下の魚は体の半分までしか描かれていないが、上下を合わせるとちょうど二匹になるような。その意味でも誕生なのだろう。一番下方の紅白のような帯は何を意味しているのだろう。単なる装飾ではないような気もするが。そういえば魚の色模様も気になった。『魚とレモン』では、二個のレモンの方に特に目が行った。二色で、一方がかすかに黄色みを白め、光を受けているような、平面の中のかすかな立体感。

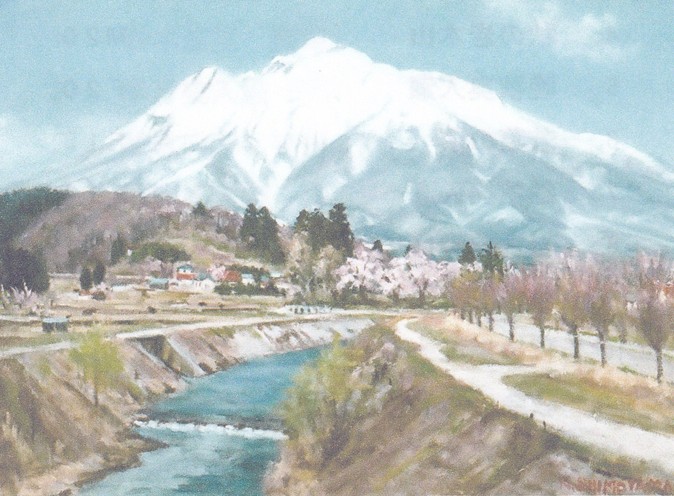

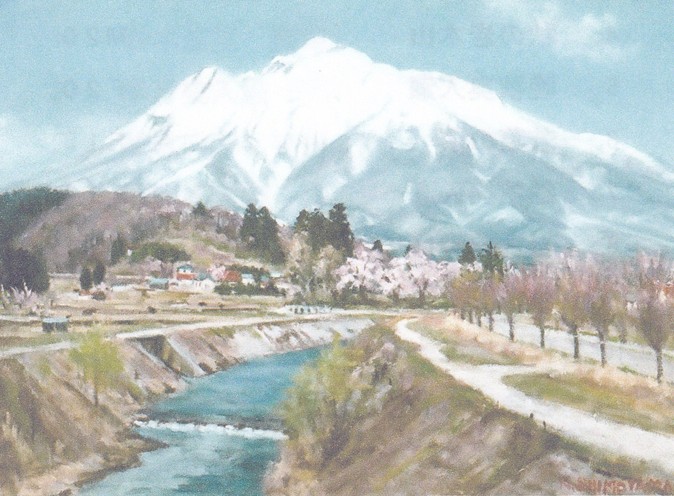

山下宣彦氏の『皐月岩木』にかなり驚く。岩木山の風景画はこれまで沢山鑑賞してきた。しかし、本作品のリアルな山の塊の量感には大変なものがある。東側から見た馴染みの姿だが、山襞の起伏が量感豊かに、どの辺か分かるように描かれている。手前の山麓の家屋集落も、いかにも山麓風な風土感と安寧な景色感を表出している。素晴らしい作品である。これは津軽の傑作であろう。他に、やや日本画的世界も感じさせてくれる『秋の奥入瀬』。何時も思うのだが、このようなタイトルだと、画家が特定できないどころか、作品そのものでも、どなたなのか識別不可能になってくる。類似の作風での奥入瀬は沢山あると思われる。かすかに、日本画的、か。『風合瀬海』、どちらかというと山合いの風景あるいは情景の画家だと思っているだけに、逆にこういう画家の海の絵もまた素晴らしい。

岩田邦彦氏。例のごとく、岩木川の黄昏を過ぎた時刻の風景。馴染みの構成だが、シルエット的な岩木山の上空の、雲と隠れてしまった夕日の反照の変化が味わい深い。実に上手いと思った。よく観察しているものである。鉛筆画の『新芽の香り』とクレヨン画の『少女の肖像』、新聞でよく挿絵を描いている画家、流石なものである。

さて、当グループの代表、秋田豊氏。例の100号の『室内静物』。見事なものである。テーブルクロースさらにその上に置かれた敷物の、半透明感、垂れた襞の表現は絶技。置かれた静物たちも言うまでもない。細密や実在感というより、いかにも静物といった感じの存在感。氏の岩木山風景もたくさん見てきた。同様に海や崖もだが、『冬西海岸』に改めて新鮮な面持ちで驚く。先の山下氏の岩木山と同様、並び重なる海岸段丘のマッス感が堪らない。しかも浸食を受けた谷風な個所が雪で覆われていて、それだけ重量感ある遠近感を生み出しているのだ。数件しか家屋が見えない海岸線も、何とも言い難い情景を付け加えている。素晴らしい作品である。もう一点の『牛骨のある静物』、これもよく目にするテーマで、氏のテーマでもあるが、スーパー・リアリズム同様の技巧。牛骨が画面の空間の中で、その空間から自立して浮いているようにも感じられ、更に画面から飛び出して来そうだった。超静物画とでもいおうか。これまた傑作であろう。

安田周平氏の『冬を待つ樹樹』、雪原の傍らの裸木の林、これといって特徴もないような題材だが、これがまた雪国の人間にとっては、特に野山の好きな輩には堪らない情景。樹々の気持ちが伝わってくる。『春めく山里』もそうである。何気ない描写だが、少し離れると、何ともリアル。反射をあちこち広めて流れる小川、それ以上に画面の三分の一を占めるだろう雪の原。田圃だろうか、畑だろうか、その上を歩きたくなる。それにして、広いだけに、白の世界を雪らしくうまく表現するものである。感服のいたり。遠くの民家の並びもまた実にいい。

竹原昭雄氏の『ビー玉の星座・仔猫』。手前に一部色つきの積み木が置かれ、下方中央で仔猫が手招きしている。ビー玉の浮く宇宙へ。上方やや近景に一個の紙風船、そして遠方に赤い銀河、誕生か赤色巨星の終焉かのように。ビー玉たちがそこから飛んで来たのではなく、すこへ向かっているような。いや、確かに定められた自分の位置に浮かんでいるのだ。回転しているふうもない。全体的に動が感じられる画面であり、ビー玉も高速で移動しているようにも思えるが、じっと... もう一つの『ビー玉の星座・誕生』は、いつものように紙飛行機も飛ぶ。無重力の宇宙空間を静かに移動するように。宇宙の風を感じさせてくれる。微風よりもかすかな... 実際は台風よりも強風な... 画面いっぱいの黒の背景。よく見ると、様々な黒。画家も様々な材料で様々な技法で試しているのだろうか。深くて、透き通った黒。それだけに下方中央にある鮑が象徴的。そうなると下方近景に鮮やかな緑の叢があり、そこに紅の花たちが咲いている。陰毛のようでもあり、大地は女性の下半身の裸のようにも見える。両脚のすき間から覗く錨と竿筒状のブイを繋いだようなロープは男性の象徴なのだろうか。メルヘンの中の、隠れたエロス性。『弥勒』でさえ、眼前の護摩たき火だろうか、その赤い炎にも、さらには弥勒にさえエロスを感じないだろうか。還暦を終えようとしている愚生でも、生の根源であろう情欲をまだ失わないでいるつもりだが、その情欲を超越したエロス、それは信仰を捨象したアガペーとでもいおうか...文学も芸術も最終的にはそれを追求してきたのかもしれない...

境恭平氏の『湖』。単純な構図で、色のやや厚塗り。陰鬱にも思える深そうな湖面。湖面から水中が連想され、浅いところまでは透過していように見えても、更に深く、底が見えない。神秘よりも、もっと秘められたものが隠され、埋もれているような。切り絵の『桜の頃』も、どこか共通した、簡潔な、あるいは枯淡な心境を思わせる。境氏にお会いできるかもしれないと、喜んでこの展示会を訪れたのだが。大先輩、先生、お元気でおられることを...

以上、もしかしたら長年教職に就いた後、他の職であったとしても、より本格的に絵画に没頭してきたベテランたちであり、故鳴海健次郎の教え子たちなのだ。昭和49年にグループを結成し、はや第40回目の開催。長い。ただひたすら敬意を深めるばかり。大作の数は少ないだろうが、長年美術の教員をされ苦労した絵描きさんたちを、何という称号で、何画家たちと呼んだらよいのだろう。ある意味で、創作中心のプロの画家たちよりも敬意を表わしたい画家たち... 中央から称えられている作品にかぎって、純粋に絵画としての視点では愚生から見ても大した画家とは思えない方々より... どこの街にでもいる、その地域で奮闘している画家たち...

川口みさ子氏の『花舞』は、20号の中に余計なものがなく、一人の中国人風な女性が半透明な紅桃色のリーフをちょうど身体と結んで円を描くように描かれている。動きも感じさせるが、バランス感覚がすぐれ静止した、美の世界でもあろう。リーフの桜模様も印象的である。『五月の庭』は、茂った草花にテッカセンのような幾つかの青紫の花びらが印象的。舞う女性とその衣装、庭の花々は氏がずっとテーマにしてきただけに、その洗練さが強く感じられる。背景をぼかしながら主題を全面に柔らかく浮かせる手法とでもいおうか、いつも氏特有の世界を醸しだしている。街では貴重な存在であることは誰しもが認めていることであろう。

渡部よりえ江氏の『仔馬誕生』は、この辺では見かけられない情景だけに、それだけで温かいものを覚えてしまう。実に有難い作品である。しかも、100号で画面一杯に母馬が鑑賞者に身近に迫って来る感じが何とも言い難い。石澤昭男氏の林檎畑の水彩三点。果実も花も、いずれも画面いっぱいに咲き誇り、平面が広がっていくような画面。下方の幹や叢も幅のある線画的な描法で、こういう描き方の、まさに描いている最中の愉しみが分かるような気もした。葛西章一氏ついては残念ながら愚生まだ脳裏に定着していない。真面目な人物画が二点。色使いが質素で小奇麗であり、その端正な描法に思わず背筋を正す思いになる。

その他6点(準備中)

水彩画グループ 和っこ作品展 第4回 百石町展示館 12.7.8

enlarge photo below on click

初めての訪問と思う。柴田和子氏の教室の方々の作品展である。受付の方に教わったが、2年に1回の展示だという。街では珍しい開催の仕方であろう。今回が第4回目。紙面で第1回を知ってから、もう6年も経る。鑑賞して、質の高い、特にバランスのとり方が上手く、しかも動きが生じてくる水彩画が多いのに驚くとともに、これまで鑑賞できなかった悔恨も込み上がる。

まず、長尾敏子氏の風景画が5点ともいい。道路の水溜り、樹木の幹、青い川面など実に上手い。描き慣れた風景画といった落ち着きもあり、それでいて木々だけではなく地形による作品に動きがあるのだ。視点からもくるのだろう。次の笹野千恵子氏、お名前も気になるが、和風の題材がまたいい。「お人形のお点前」、内容、発想が素晴らしい。夏祭りとその終わりの作品でも凧や金魚ねぷたや笛、こぎん刺しだろうか、伝統工芸を重んずる街の風習に相応しい。類似に、極めてバランス感覚のよい井澤洋子氏のビー玉、そして、太田キヌエ氏の紙風船と鳩笛、斎藤るり子氏のわら筒など。展示室全体の和みの雰囲気を醸しだしているように思われた。そういう意味では田辺せつ氏を始め静物画が多いのだが、同時に風景も描いている宮野朝子氏。静物画もしっかりと上手いのだが、「ネパールの山旅」に驚く。葉書大が8枚だったろうか。ネパール、軽く色づけしたスケッチも上手く、ただただ羨ましい限り。

佐藤きくみ氏の「山里の冬」、一見挿絵風でありながら、よく眺めると文人画にも通ずる詩情と文学がある。風景の中に見えない人間がいるのだ。雪国の人間には堪らない作品であろう。皆さんバランスのとり方が上手く、視点が異色でも上手く表現し動きを生じさせているのが不思議なくらいである。後者では特に、布切れや衣服の描画が実に上手いのだが、波多野茂美氏の「お気に入りのストール」や波多野律子氏の「人形」など大胆な視点による構図。静物画が運動するのである。流石、バレリーナを描く柴田氏の教室、そう思ってしまった。傑作は藤原節子氏の「ひとりで歩くの」。歩き始めたばかりの男の子が、いまにも倒れそうだが、ちゃんと歩こうとする、その瞬間。子どもの表情もよく、流石なものである。誰しもが傑作と感じ、愛する作品であろう。

柴田和子氏の「プリマ」50号。主役のプリマだけが前面に出て豊かな飾りの付いた赤いスカート(?)に頭には黄金の飾り。背景の白黒に溶ける他の踊り子たち。何を寓意しているのだろう。とにかくプリマだけ鑑賞すると、水彩画で、といいたくなるほど襞や飾りの細密な描写、流石なものである。もう椅子に片足を載せシューズ(?)を紐解こうとしている(?)例の代表的な「BALLET」はいうことなし。門外漢は語るべからず。柴田政義氏、モノトーン的な、独特な人物画。水芭蕉は日本画かな。愚生まだまだ勉強不足、鑑賞の修行不足だった。

enlarge photo below on click

並の会 絵画展 第10回 百石町展示館 2012.6.24

enlarge photo below on click

葛西みちえ氏の静物画で、二個並んだ西洋梨が瑞々しく美味しそうであり、別な作品のコップのオレンジジュースも飲みたくなるような、描写がとても上手いと思った。光のとりかたも工夫されているのだろう。氏の「春の」何とかと「日々の」何とかが実に良かった。モデルは同じ女性なのだろうか。衣服や椅子の描写力があり、それ以上に、絵が語っているものがある。これこそ、絵画だと。

木村みつ氏の「三才の」何とか、堪らない作品。少女の顔のアップだが、お下げ、ほっぺた、おめめが実にいい。これは傑作ではないだろうか。對馬政子氏の、林檎が透けて見えるような作品に驚く。透けているような、あるいは室内の天井の蛍光灯が映っているような、ちょっと不思議な感じの作品。そして、急に林檎がどろっと溶け出しそうな。勝手な思いだろうが、とにかく異色、個性的独創的。村本満喜子という方の、鉛筆画「私の靴」だったか、デッサンが上手い。そして靴が何かを言おうとしている。

山内笑子氏の「想い出」。一種のファミリー・ポートレイトのような感じだが、三輪車に乗った男の子、子ども用のペダル・カーに腰掛けた女の子、そして真ん中に幼子を支えた婦人、おそらく過去の画家自身なのだろう。何ともホットな作品である。ヒューマンな光景を大きく表現している。そのようにできることが絵画の長所のひとつである、と知らしめてくれる作品だった。本当に、絵画の持つ魅力である。

故・中田稔氏の作品2点。うち一つは、林檎の木だろうか、それとも畑の際にある杜の木だろうか、太い幹。そして太い枝。そこに、自然の隠されたものを象徴するかのように、あるいは追憶か、紙風船やらお面が見え隠れする。見ていて飽きず、郷愁を誘う作品であった。横山哲則氏の小品1点、肖像画だが、ちょっと目立たぬところに陳列されているのが意外だった。横山氏は喫茶「ひまわり」でも教室展を行っているが、同様に本人の作品は控えめに置かれていた。倉内和子氏も同様に小品1点。

常田てつ子氏と結構会話できたのが嬉しかった。浪岡在住の時から作品に接している画家だが、お話できたのは初めてだったかもしれない。

enlarge photo below on click

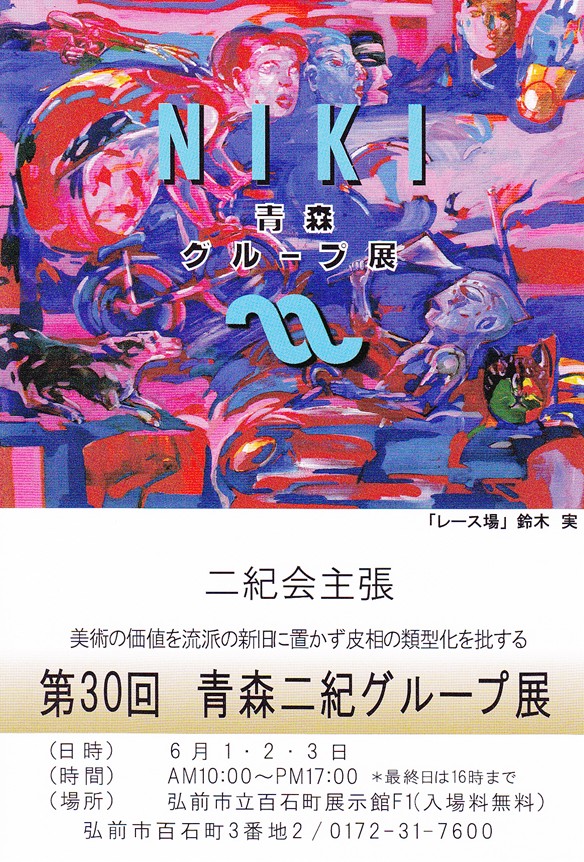

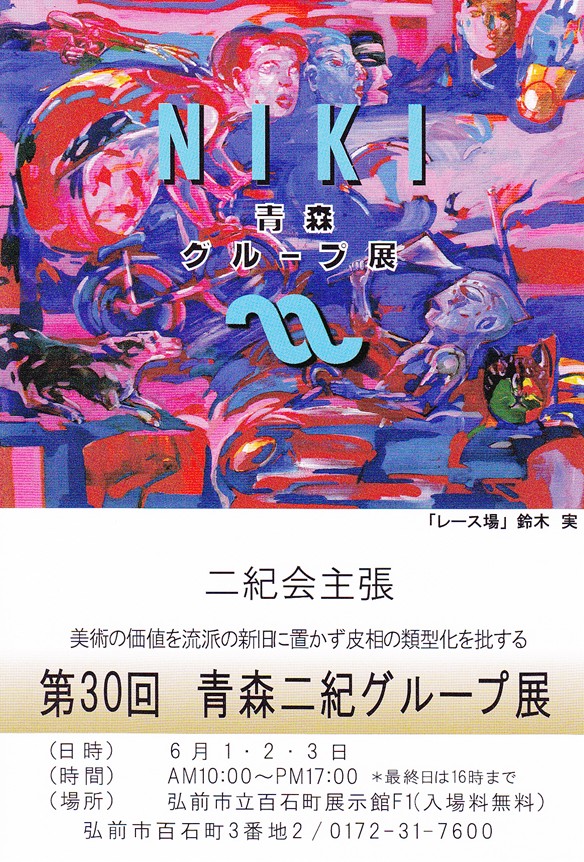

青森二紀グループ展 第30回 田中屋画廊 1012.6.2

最初に彫刻作品があった。立体作品とも言える山口清治氏の「みんな みんな」。羊だろうか、そのような動物が一列に連なって輪を成し神祠に繋がっている。羊の脚の色は緑と朱色系の二種で、雌雄を表わしているのだろうか。神堂近くの一匹は黄色系だった。輪の両端に一対の埴輪のような彫刻。何と津軽塗であり、阿吽の狛犬のようにも感じる。祠の真ん中が、最初は杯の裏のように見えたが、よく見詰めていると太陽に見えてくる。やはり天照か。いずれにせよ、羊らしき生が輪に連なっていることが、とても意味深長であり、連帯や共同とか、和を感じさせ、素晴らしい作品だと思った。

倉内尚子氏の100号2点。いずれも樹木の幹が主題で、二本の縄が掛けられている。縄は束縛や生の業因を象徴しているように感じられる。『抱擁』では縄に縛られた幹たちが、寄り添っているようにも見える。それとも、縄が実は、幹たちを守ってくれているのだろうか。意味深い作品である。逆に『自立』では太い幹から枝が生え、縄の縛りがほどけ出している。これも、縄の、恩赦というより温情を感じさせてくれる。描画としては、幹や樹皮、そして剥がれた幹の割れや虫の穴など、見事な写実である。が、絵画として、更に何かを語ろうとしているのは確かだ。鑑賞甲斐のある作品である。倉内氏はさらに小品を3点出品。とても有難い。『ほおずき』は二本の茎に全部で五個のほおずき。一本が折れているのが印象的だったが、それ以上に、ホウズキの赤い皮が網目状に透けている技法が何とも言い難い。そうか、その中の赤い実はこんなにも小さいのか。『野菜たち』、それぞれ四~五本の人参、じゃがい芋、葱、あれもう一つ何だったっけ、そして果実であるレモンがあったのが意外だった。入れ物がちょっと分かりにくかった。籠でも瓶でもない。細密な写実ではなく、色彩の温かさを感じる柔らかでホットな静物画である。なかなかいい。

さて、紙面では見ていた斎藤一民氏の100号2作品。愚生、この画家の作品は初めてかもしれない。『晩秋に・・・Ⅰ』とそのⅡ。若い画家である。絵画ファンとしては誠に嬉しい限り。その斎藤氏に、大先輩格の安田晋司氏が、もう少し縦に15センチ長くした方が見た人にとっては自然に見えるから、などアドバイスをされている。有難い、また羨ましい光景であった。画家たちの世界である。熱いものを覚えた。毛糸の帽子をかぶった老人が切り株に腰掛けている。顎近くまで杖を垂直に立て、両手で支えている。真横からの描写。よれよれの防寒具に長靴。足下は落葉で埋れている。画面全体までが大きな皺でよれよれとなっているような、少し特有な世界であろう。そういえば、どこか安田晋司氏に通ずるものを感じてしまった。もう1点は、同じ老人が、切り株から、たぶん立ち上がろうとしている瞬間を描いている。動の静といった、時間の止まった世界。両作とも、老人が極端に短足に見えたが、後者は視点の角度からいた仕方ないのだろうか。愚生も典型的な短足だが、確かに絵ではもう少し矯正した方がよいのかもしれない。

石田奈美氏の『台所の風景』が面白かった。タイトルもそうだが、緑色の敷物の上にどこまで液体が入っているのか分かりにくい緑色の瓶と薬缶がある。その薬缶に部屋の風景が映っているのだ。隣の緑色の瓶が、薬缶の上ではずっと離れて見える。そうして絵には現れていない天井の蛍光灯が映っている。なかなか面白い作品である。

安田晋司氏。氏独特の世界である。犬と老人。『群れ(蘇る)』と『群れ(祈り)』。構図が面白い。老人は、骸骨の一部のようなものを持っているような、足が手のような。綱が木をくるくる絡めて犬がそれを咥えている。平静な犬。老人は何をしているのだろう。作物の蘇生と豊穣を意味しているのだろうか。作物は人間および動物の生命でもあるのだろうか。鑑賞甲斐のある作品である。

楠美耕作氏の無題の作品は、最初アクリルかなと思ったほど薄塗りで、とにかく青と緑、白の晴朗な世界。若い画家に違いない。波の動きと細かな白波、上手いものである。黄色いボードからサーファーが波に落ちる瞬間を描いている。いや落ちないのだろうか。危うい、緊迫した一瞬。

代表の鈴木実氏の130号『レース場』と『ターゲット』2点。壮大、爽快な色彩と動きの饗宴。自転車や車の部分的な映像、朱色の効果。自然に胸から甘い味が湧きおこってくる感じであり、喉を経て舌に唾液が出てくる感じになる。甘い、美味しい、でもない、それに似た味わいが咽喉を潤す。色彩画の持つ一つの効果。不思議である。

類似のカラフルな絵画は、菅原陽子氏の招待出品『私たちの会話2011A』。5年前の『インターネットの波に~』を思い出す。ところでなぜ招待なのだろう。二紀会ではないのだろうか。

和田由美子氏の『朝刊で~す』と『いってらっしゃーい』。100Mというサイズを知る。どりらも犬が主人公で人はいない。朝刊を咥えてやってくるコリー、手前にその仔犬か、新聞で遊んでいる。後者は窓辺に伸び立って窓の外に主人を見送っている。犬の動きが自然な感じで、よく観察していることがうかがわれる。素晴らしいものである。ホットな気持ちになる。描線をすこし残した、絵画の味わいもある。現代家族、いや家庭は、いまや犬さんたちに学ばなければいけないのかもしれない。

田名部厚子氏の『そしてありふれた嘘をつくⅠ』とⅡ。ベッドに女二人が横たわっている裸体。画面が薄い青の、危うい艶やかさはない。潔白な主張。描線の滑らかさが美を放っているように思われる。それゆえの肉感が清潔だ。あるふれた嘘とは何なのだろう。男に対してか、同性愛者に対してか、それとも...

この展覧会は、いつも作品を鑑賞してはあれこれ推測し考えさせられる作品が多い、鑑賞者には楽しく鑑賞甲斐のある展覧会である。ゆえに、独断的だが、感想もあれこれ出てくる。作者、作品、鑑賞者、感想と、繋がった筋道の中に、かつ独立もしており、見るものと見られるもの、意味するものと意味されるものの両義性を考えさせてくれる。愚生の場合は、曲解がひどく的外れが甚だしいだろうが、でもいいのだと。その点、詩の世界に似ていよう。

出品者

鈴木実(八戸市) 倉内尚子(平内町) 安田晋司(むつ市)

和田由紀子(弘前市) 石田奈美(弘前市) 斎藤一民(弘前市)

田名部厚子(八戸市) 楠美耕作(青森市) 山口清治(青森市)

招待作品:菅原陽子(八戸市)

岸野忠孝・福森雅武・福井一展

からなし・そさえて展 田中屋画廊 2012.5.26

写真:佐々木俊子・清水博之・米田繁男

絵画:平川功・櫻井紀邦・松村哲男・岸野忠孝・佐々木承定・福井一

陶磁:福森道歩・工藤二郎・福森雅武

立体:岸野承

詩 :菊地利奈・成田佐和子・三宅伸枝・船戸成子・松村哲男・成田滋・安利麻愼

民俗学者で詩人の<坂口昌明追悼>を含めた展示だった。坂口氏が陸奥新報に「岩木山奇談集 安寿の影を追って」を長期にわたって連載しておられたが、それが未知谷社から出版となった。坂口氏は、独特で緻密な文体をもつ文芸評論家であり、音楽に対しての造詣も極めて深い詩人といわれる。みちのくの詩人たち、福士幸次郎や小山正孝、村次郎や一戸謙三、高木恭造を始め、津軽三味線から岩木山まで、数多く評論されておられた。昨今の詩人に関し紙面に評を書かれたのは、石黒英一と北嶋一夫、そいて学者詩人の小笠原茂介と工藤正廣。大変な方である。でも、なぜ津軽なのだろう。いまだ分からない。小山正孝との関わりあいか。とにかく、津軽にとってとても有難い、尊敬すべき方に相違ないことは確かだ。そんな方が亡くなられたことが、実に寂しい。

展示の中で、いくつかの色づいた四角が大小を変えて配置された絵画作品群が、心地よいモダンさで迎えてくれた。コンポジション的で、多分に即興的でありながら入念な構図をも連想させてくれ、音楽的というより空間が伸縮するような感覚を感じさせてくれた。

小さな木彫り彫刻が印象的だった。特に、燻した木を少しだけ磨いたような、叫ぶ男の顔が印象深かった。ムンクの絵に通ずる何かを感じた。

油彩では、二点の人物。類似の描法であり、誰だったか世界的な彫刻家の絵画化と思わされた。撮影したかったが、勇気が出ず。また、新聞を下地にし、その上に透明なビニールのようなものを貼って、それに絵を書いた作品群にも驚いた。絵よりも新聞の方を探ってしまった。

水墨画風な作品群が前面に出た、写真も影の部分が多い、展示室全体がどこか暗い感じだった。やはり、坂口昌明氏追悼の気持ちが根本にあったのだろうか。

帰りがけに福井一氏からポスターをいただいた。とても有難かった。思い切って、用意していた例の拙ホームページの一部を安利麻愼氏にお渡しいただけますようお願いいたした。恐縮だった。安利麻氏もどんな方が存しておらない。ただ詩集を持っていて、読んだことがあるだけである。福井氏にしても、何度も<からなし・そさえて展>に足を運んできて、ようやくお顔が分かった次第である。お優しい方だったが、どんな方なのか存じていない。なぜ、津軽なのか。皆さんどんな方々で、どこにお住まいで、なぜ津軽なのか、皆目未知なのである。もしかしたら、フランス文学の学者や教授であった方、医師がおられるのかもしれない。皆目分からないのである。

ポスターの表紙に安利麻愼氏が「きれぎれに 坂口昌明を悼みて」を掲載。氏独特の語法により、場所と無あるいは存在と非在が交叉しては融合し逆転する。

・・・・・

光載る

空きれぎれの間に空あらたに

ひとゆくゆきて あらたに ゆきてゆく

奈良の秋の光闇

ひとよ ないをあるひとよ

山の光狂わせることばをひとつくれ

狂いなく放ってくれ 光玉を魂光を放ってくれ

・・・・・

どこかにあるどこなるどこかがある 魂光

言葉だけが実在し、それは光であり、しかもきれぎれの。そして、ついに「光きりことばきり あるをきりないをきり 舞う天」となる。

成田佐和子氏の「時と自」も安利麻氏と同様の詩法である。特有の人生観を生み出している。安利麻氏同様、哲学詩なのだ。次の一行を生み出すに相当時間を要し、生み出しても同語反復的に何度も推敲しているのだろう。書きあがっても、主述、形容、助詞の使用法を何度も書き変えてみているのだろう。単なる文法の試行錯誤ではない。意味の生成流転、無化を考察し、表現しようとしているのだろう。そして、修飾を単純化し、簡潔に結晶化する。

1

はじめに空間に時が生まれた

2

時 いのちのうまれとともにうまれる

うまれる私

3

ひと無分別時を生まれ

老いて無分別となる

4

自分と他人

私は 私の 私を

5

おもいはおこないとなり

おこないはおもいをひろげる

6

私のこころ

こころの私

欺く

・・・・・

三宅伸枝氏は、大阪生まれで幼少を奈良で過ごし、堺に住まれておるのか。なぜ津軽なのだろう。坂口氏の岩木山もあってか「祭りの岩木山」に胸熱くなる。

山の水をわたしはのんだ

のどをつたってしたたりおちた

からだのすみずみまでいきわたった

山の岩石をくぐりでた水

岩石は火できよめられた記憶をもっている

愚生が書きたいと思ってきた詩だ。四元素と生命、哲学なのである。出自を重んじ足下を見詰めながらも、回帰するところはみな同じなのだ。山を参詣する住民たちの祭りのうねりと、広大悠遠な大地の律動も一体なのだ。

この展覧会を伺うと、津軽が古来持っているものを知らしめてくれる思いになる。それは、何度か訪れたこの田中屋画廊での村上善男氏の世界に通ずるものがある。本展でも類似の作品があった。津軽的なものとは何なのだろう。

若い頃、ちょっと津軽哲学は存在するか、存在しているとしたら、それはどういうものかと自問していた。存在するとしたら、却って外部の一部の方が感じているものなのかもしれない。少なくとも近視眼的に、田圃と林檎畑あるいは野良仕事、川原と野山、たとえ所詮遡って中国などの由来のものであろうと行事や祭りと土俗信仰、そして津軽弁と生活様式、夏と冬、近隣との関係など、そんなところから考察するしかないような気もする。政治は分からない。経済は往々に政治に左右されるだろう。むしろ政治を外在として観た方が津軽の本質に迫られる様な気もしている。そういう意味でも郷土文学や芸術に価値があるように思われる。本展により、そんなことを考えさせられた。

須藤昭雄 絵画展 産業会館(黒石) 2012.5.26

enlarge photo below on click

須藤昭雄氏の個展は、愚生、ここでだけでも少なくとも3回目だろうか。前回の弘前での開催には行けなかった。あのときは悔しかった。だったような。今回、何ともう14回目の個展開催である。

二番目の作品で、須藤氏の克明な描写の世界を呼び起こされた。八重桜だろうか、その木の下の影の緑の気持ち良い濃さと、そこに生えるタンポポの黄色が鮮やかだ。そして、叢の細密な描写。花は鮮明でなかったが、それだけに全体的に鮮やかな色彩の中に、ほんわりとした温かさが伝わって来る。4万円、安い、欲しいと思ったが、残念。

パリの街角の絵が幾つか。広角レンズを用いたようなモンマルトル、下方の道路が広い広場のような、いずれにせよ建築物の描写が詳細で、盛岡で見たアメリカ超写実主義展を思い出す。大変な力量。感服するのみ。教会建築の絵画もあり、教会の内側から外を見た街の景色もあった。後者は少しシュールな気もした。

山の絵2点を堪能。平凡な山だが、確かに山中にあり、なだらかな細密な描写の尾根と、曇天ぎみな空から部分的に光を受けた至近な叢の輝きが素晴らしい。もう一点は「夕映え」で、山中からのやや遠方の山並に、紅の陽光が穏やかに広がっている。峻厳な山岳絵画とは異なる、身近な、しかし確かに山中にある、やや高みからの展望。堪らない風景である。教会よりも、こちらに神がおるような...

凍てついた沼面が張った氷を溶かそうとしている。水面から突き出た太い幹の、樹皮の大きな網目模様の割れ目が心を突き刺すようだった。描画はいわゆる須藤氏の独創的な世界である。写実から少し現実性を越えた、精神的な世界でもあろう。氏の世界は、例の「小波」や海岸の風景で特に発揮されていると思われた。

初めて須藤氏に話しかけた。愚生と同年生まれである。いや、前回も少しは話をしたかもしれない。例の如く、名刺代わりにHPの一部をプリントアウトしたものを見て頂き、信用していただいた。随分とお話をしていただいた。ワイエスがとても好きだという。福島にワイエスの展覧会を拝見に行っている。写実しながら、写実の背後に、あるいは奥にあるものを求めて"創作"しているのだという。絵画の本質的なことを把持し、追求しているのだ。小品であっても、相当の労力と月日を要しているだろうことは推測していたが、ただ最近はさらに、中心的な部分を塗り潰して、あまりにも詳細すぎ心を差すような描画は避けて、さらに再表現しているのだという。そして、幾つかの作品を説明してくれた。とても有難かった。その描法は、バラの柔らかな陽光と薄さの表現、主題の中心化などに生かされている。そういえば、作品全体が、全体的に光があふれや色彩も柔らかになっているような印象を受けていた。

とにかく、素晴らしい個展だった。感服の限り。

真摯な画家。そして、優しそうな奥方。素敵なご夫妻。一瞬、同街に住む画家・工藤マサトシ氏を思い出した。ご自宅を一度訪れたことがある。すぐ近くなのだが、突然の訪問も失礼か。工藤氏、しばらくお会いしいないが、どうしておられるのだろう。

(午前に鑑賞、その後、午後はコンサートを訪れ、そこで偶然一緒になった、いやコンサートでよく遭遇するが、元N教授と珈琲を、引き続きママさんのところで飲んで...

次の日は午前に展覧会、午後は街のペンクラブの集会へ。同期のNHK弘前支社長が講演、そのお陰で初めて勇気を持って懇親会に出席できたが、その後、その懇親会で同期の街の新聞の文化部長の隣席で酒席、その後は読書倶楽部へ移動してNHK弘前支社長が隣席で酒席と、二日目の晩に須藤氏の個展の感想を書こうとしたら、作品とタイトルが一致せず、仕事を終えた後書店に寄ったこともあってか、すぐ疲れて一節だけ。次の夜、つまり今宵、カタログもなく作品名はすっかり忘却で、どうにか思い出し書き... 須藤氏が写真撮影を許可してくれ、三枚だけで遠慮してしまったが、大助かり。何よりも須藤氏のお話と写真が一番に残る、何事もなせなかったわが貧弱な人生に添えてくれる記念... そう、ペンクラブで何度も弁解したが、愚生にはこのHPしかなく、このHPに人生をかけているのだと。活字にも残らず、誰も訪れない、消えゆくデジタル信号でしかないが...)

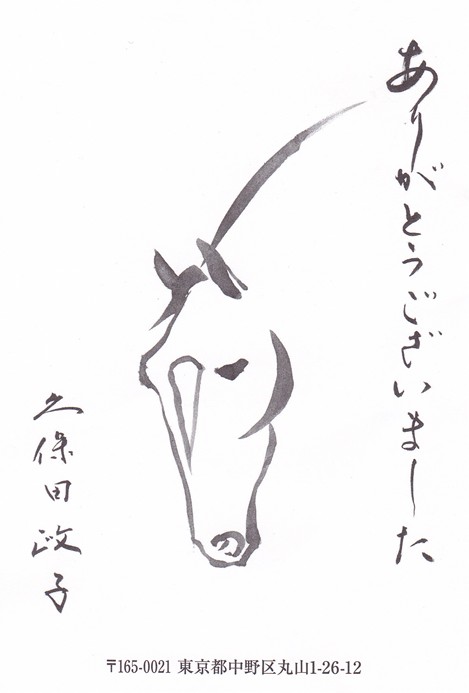

久保田政子展 称徳館(十和田市馬事公苑) 2012.5.10

初めて称徳館を訪問。順路の最後が企画展示室で、そこが会場だった。途中にも小品や新聞や雑誌に掲載された絵入り記事などが壁に掛けられていた。いずれも、副題「幻の馬を求めて」にそぐわしい天馬のような幻想的な馬である。

展示室の作品はほとんどが大作。画家を象徴するような、疾走する馬たちの「躍進」。目だけ、しかも片目だけの異質な「眸 ひちみB」。駆ける一頭が、一輪の蓮を咥えた「献」、巻物を咥えた「伝」、そして背景が「様様諸悪趣~」の文字で埋めた「法」。そういえば、不動明王の「誕生」や描画力を証明している釈迦像だろうか「浄」、そして素晴らしい作品だと思った「馬頭観音」。配置を含め観音のもとの三頭の馬も素晴らしいが、観音の法衣の胸の小さな白馬が印象的だった。何を象徴しているのだろう。あれこれ憶測させてくれる。画家がこれほどまでに仏教に心酔しているのは意外だった。そのことに無知だった。新たな知の悦びが湧きあがって来る。それだけに、桜が背景の「躍」と親子の馬の「情」がとてもヒューマンに感じられ、心が温まる。

馬の体内に何故音楽が、ヴァイオリンを惹く天女?の「奏」と笙だったか縦型の大きな笛を吹く天女?の「妙」も頗る気になったが、最後に大作「射」は数回見直した。長椅子に座って眺めた。画布が横長だけに砂浜海岸がずっとリアルに迫って来る。波がそれを助長する。左に馬の親子、右に心地よく疾走する馬たち、そして中央に弓を射る男の乗った馬。何を狙っているのだろうか。光りを浴びて盛り上がった白波には海鳥が飛ぶ。その上方に雲上の尊のような女神、左上にも天女たち。素晴らしい大作である。

鑑賞も終わりになる頃、部屋の空間が、普段の日しかもお昼であったこともあって幸運にも一人であっただけに、天馬たちに囲繞されている神秘感を覚えた。

署名入りの「ありがとうございました」という葉書大の用紙があり、自由に手にできた。画家の住所は東京都中野区であった。馬の顔の筆絵であった。

様様諸悪趣を帰宅してからネットで調べると、出典は「観音経」らしい。

なお、展示室に入る前に、廊下の壁に明山應義の「少年」と「親子」の大作2点が掲げられていた。明山氏が描く人物らしいらしい人物をを中央に、下方に外国の新聞紙。中央遠景に高層ビルが林立する大都会。そして広い不吉な空模様。明山氏の世界である。久々の作品との遭遇に、熱いものを覚えた。

久保田政子

1934 八戸市生まれ。

1956 女子美術大学卒業。自由美術に初出品、入選。

1957 女流画家協会に初出品、入選。ブールブー賞受賞。

1958 女流画家協会会員。

1960 第1回個展。(東京フォルム画廊にて1972年まで毎年開催)

1970 昭和会展、日仏展などに出品。

1994 八戸市櫛引八幡宮に大絵馬を奉納。

1995 七戸町立鷹山宇一記念美術館「馬を描いた郷土の画家たち展~第1部 久保田政子の世界」開催。

2005 南部町旧麦沢小学校体育館をアトリエとして130号の馬の絵13点を描く。

東京、青森など現在まで個展を多数開催、継続。

下山宣彦 油絵展 田山屋画廊 2012.4.30

副題は「岩木山と奥入瀬の四季を描く」。出品作品30点。

広大な岩木山を津軽の中南地方の田畑や河川から眺望した作品が多いが、時に鰺ヶ沢方面からの尖った岩木山もある。山襞や裾野の描き方がそれぞれ異なり、また様々な立地のその個性的な条件が楽しめた。こんなにも様々に岩木山のある風景を眺められるのは一つの驚きでもあった。風景画の中に確かに風土が感じられる。桜と思っていたら『桃の花咲く頃』の岩木山遠望だった。その桃の畑を探したくなった。

色彩も豊かでかつカラフルで光が漲り、軽快感があった。『春の岩木山』『農道の春 平川』『岩木遠望 藤崎』など、川原の土手の農道は、この画家ならではの世界のように思われる。こういう風景には郷愁も誘って、自分には堪らない景色。また、冬の『晴日岩木山』は写真ようだった。

画題は一般的でありながら、一つ一つ異なり、数多いのに少しずつみな違うのにも驚いた。

川面もそうだが、渓流の水面も思い切った色彩を用い、しかし極めて自然であり、色づいた鏡のようにも感じられた。何とも見ていて気持ちがよかった。『皐月奥入瀬』一点だけ、ナイフを用いた木々と渓流の作品があり、その洗練された美意識に打たれる。

他に桜の弘前公園2点、『風合瀬の夏 深浦』、『教会のある街 函館』も楽しめた。

そうか。アトリエは大鰐町の島田にあるのか。

1 秋の奥入瀬 F30 16 初秋奥入瀬

2 春の岩木山 F20 17 桃の花咲く頃

3 初夏岩木 M20 18 若葉奥入瀬

4 秋の岩木山 M20 19 岩木遠望 藤崎

5 晩秋奥入瀬 F20 20 皐月奥入瀬

6 若葉の頃 F15 21 農道の春 平川

7 錦秋奥入瀬 F12 22 清秋奥入瀬

8 岩木雪解け F12 23 残雪岩木

9 早春奥入瀬 F10 24 風合瀬の夏 深浦

10 秋の渓流 F10 25 岩木初冠雪

11 教会のある街 函館 F10 26 晴日岩木山

12 新緑奥入瀬 F10 27 初冬岩木

13 初秋奥入瀬 F8 28 盛夏奥入瀬

14 お壕の桜 F8 29 田植の頃 平川

15 花の弘前城 F8 30 春津軽 岩木

岩田邦彦 絵画展 百石町展示館 2012.4.29

展覧会副題は「大地と輝きを描く」。出品作品48点。

グワッシュ中心で、油彩は2点だった。グワッシュは不透明な水彩絵具の一種で、水分が蒸発することで塗膜が固化するので乾燥が早いという。重ね塗りも可能であるが、デザイン向けのものは鮮やかさと隠蔽力に重点を置いていて、耐久性に欠ける色もあるから注意が必要であるという。

幾つかのサムホールやオーパル1点を含む。サイズ的には特に2点の縦長の木立のSMに関心がいく。また、額縁内の白い余白が気になった。丸いオパール『弘前城の旅人』は、過去の作品あるいは陶器作品を連想してしまった。

概して、少し淡めの風景画集といった具合で、水彩と油彩の中間的な印象だが、時に陰影的な立体感を覚えると、どきっとするものを覚える。清潔な明るさの色彩のなか、特に水面と木立に打たれる。特に叢や木々が反映する沼の『水響』など、抜群である。また、岩木川や『米代川の眺望』の広い河面に雲と青い空が映っている情景も何とも言い難い。上手いものである。そして、砂漠のピラミッドを連想してしまったが『津軽平野の暮色』、郷愁を誘う『暮れなずむ川辺』などをも堪能。

嬉しいことに受付で絵画カード弘前により制作された簡易絵ハガキのようなカードを販売していた。最初9枚選んだが、結局安上がりになる16枚セットを購入。確認不足だった。バラで販売していた中に当展の作品が多かったのである。いずれにせよ、私たち鑑賞者には、このようなカード販売はとても有難い。